Textem Jour Fixe

(regelmäßig)

Stöbern, Reden, Trinken

immer am 2. Dienstag des Monats

im Textem-Büro, Schäferstraße 26, Hamburg, ab 18 Uhr

Manchmal kommt ein Gefühl auf, als verweigere die Autorin sich, aber was oder wem genau, bleibt ebenso undeutlich, obgleich oder wegen ihrer scharfen, fast messerscharfen Klarheit.

Daphne, ich bin wütend ist ganz sicher ein Statement mit Wucht und Emphase, das jede Aufmerksamkeit mehr als verdient. Eine singuläre Dichtposition, die distinkt, eloquent, reflektiert wie neugierig das Material Welt aufnimmt, zerlegt, parafügt. Reinecke hat mit Prosa wie Lyrik bestellt und es sei, neben der verlegerischen Tätigkeit (Reinecke & Voss), davor ein Hut gezogen.

Van de Veldes Sprache, die genrestrukturell eher den Charakter von Briefen hat, ungebügelt, schnell, mit Risiko, ist wach & zärtlich zugleich, inhaltlich sicher ihrer Zeit verhaftet, die Chronik der Durchbruchverhalten.

Bei Hans Petri meint man einen Kult beobachten zu können, der sich auf eine eigensinnige, privat magische Auslegung heiliger Schriften konzentriert, in Petris Fall sind es wohl vor allem besagte selbst angefertigte Heiligenbildchen und LPs statt Schriften.

In 1–8 „Wirkungsräume“ unterteilt nimmt sich die Monografie kategorialer Unterscheidungen an, stellt sie zunächst in Minizusammenfassungen vor, die sich wie kleine Filmkritiken lesen – was tatsächlich der Idee einer mit Wirkung verknüpften Narrativität zugute kommt.

Einigen Gedichten gelingt es, Zwischentöne anzuschlagen und sich, vom Bekenntnis ausgehend, Erkenntnissen anzunähern, Gefühle zu erkunden und nicht nur zu platzieren. Wer Pathos, Liebesgedichte und Lebensfreude sucht, wird sie hier auf jeden Fall finden.

Ein weiteres beeindruckendes Buchwerk von Maya Angelou aus Kommunikation und dringlicher Aktualität, das vor allem Frische ausstrahlt. Oder etwas platter ausgedrückt: unbrechbar!

„Wenn Alexander Solschenizyn kommt, dann erhält er bei uns Tee, Brot und ein Bett.“

Im Februar 1974 war Heinrich Böll zwei Tage lang Gastgeber von Alexander Solschenizyn.

Er öffnet die Tür, linst hinaus, igitt, Außenwelt, denkt er, aber leider, ach ja, leider, muss man da hin und wieder mal raus, hinein in die Außenwelt, igitt, er setzt vorsichtig einen ersten Schritt, setzt den Fuß, der in einem Schuh sitzt, behutsam auf, zieht ihn zurück, als hätte er sich verbrannt.

Widerständige Literatur voller Neugier auf alles, dabei trotzdem ein Pageturner, Pedro Lemebel hat das reichlich genial kombiniert. Torero, ich hab Angst war überfällig, endlich ist es da.

Im Treppenhaus riecht es nach der Frau, die im Stockwerk unter uns wohnt. Sie ist alt, man könnte also sagen, dass es irgendwie unbestimmt nach ihrem Alter riecht, nach ihrem fortschreitenden Alter, denn es riecht irgendwie muffig, ungelüftet, es riecht nach verbrauchter Zeit.

Ist das nun Literatur oder Leben oder beides oder keins von beidem oder etwas Drittes? Ganz sicher ist die Lust am Erinnern auf inspirierende Weise, und das zweifach in Wort und Bild, direkt wie unverstellt festgehalten worden in diesem Werk, das auf seine Weise auch ein Stück Freiheit des Ausdrucks findet zwischen den Buchdeckeln.

Dies Buch ist eine fantastisch-lustige Reise durch ein Land werdender Gourmets. Sehr kurzweilig und herzallerliebst. Für den weihnachtlichen Gabentisch und für jedes Alter nur zu empfehlen.

Als wiedererkennbar zeichnet sich der hintergründige Zug Waldrops aus, leicht surreale Prosa über das Schreiben selbst hinein zu verstreuen, die ihn selbst wiederum als geschmunzelt-gescheitert zurück in die Gedichte treibt, z.B. während der Episode um seinen Versuch, endlich einmal Horror- und Geistergeschichten zu verfassen.

Zurück bleibt eine schwarze Mattscheibe, die sie spiegelt, die sie zeigt, sie beide im großen Schwarz des Bildschirms, wie sie sich in den Arm nehmen, wie sie mit der Welt umgehen, jeder für sich und doch auch gemeinsam, so halten sie sich fest, um nicht alleine durch das nachtschwarze Weltall des Bildschirms zu stürzen, dort, wo man nicht atmen kann, dort, wo man erstickt.

"Sie schreiben also, äh, über sich selbst", sagt der Alte an seinem Schreibtisch. Hinter ihm an der Wand hängt ein riesiges Schwarzweißfoto von Thomas Mann, rauchend in einem Lehnstuhl, durch Berge von Zeitungen blätternd; er stiert direkt nach dem Betrachter.

"Würde ich nie tun", sagt ein jüngerer Mann am anderen Ende des Schreibtischs. Er kaut Kaugummi.

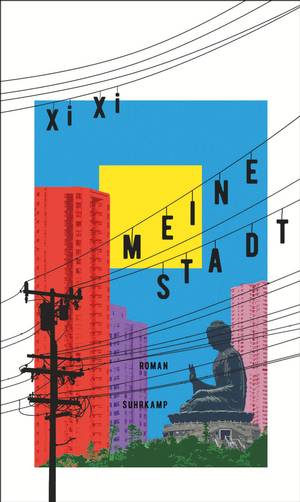

Meine Stadt ist ein subtiles Kommunikationsbuch, mit schrägen Ideen wie „Die neuen Instant-Romane des Apfelbuchverlags sind daher eine herausragende Erfindung“. Das Satirische verbindet sich hier mit dem Unabwendbaren, die Details mit einem nicht zu fassenden Ganzen, dessen 70ies-Flair heutzutage weit entfernt scheint.

DMZ Kolonie, der Band mit den Siedlungen in militärisch hochbefestigter Grenzzone zwischen Nord- und Südkorea im Titel, hält, was er verspricht. Don Mee Chois Exkursion zu vielschichtigen Bruchsituationen ist, ausgezeichnet übersetzt von Uljana Wolf, nichts weniger als durch und durch verstörend.

„Das politische Handeln zwischen Dorferneuerung und Ortsbildschutz“, wie es in dem beigedruckten Interview + Gespräch heißt, bildet sich in den Gebäuden Armando Ruinellis selbst ab.

Akzeptiert man, dass die Grundprinzipien allen Lebens Anpassen und Teilen sind, wird hier, so eine metaphorische Lesart, noch ein Mit-teilen hinzugefügt. Wir geben nicht nur Gene, sondern auch Geschichten weiter. Wir pflanzen uns nicht nur fort, sondern teilen uns auch mit. Und die Kunst ist es, dies in möglichst attraktiven, in schönen Formen zu tun. Und wenn wir Glück haben, überleben die Geschichten uns. Wohl wissend, dass schön erzählte Geschichten eine bessere Überlebenschance haben. Gipi erzählt eine solche, in Wort und Bild.

Deutsch als Kolonialsprache ist ein Fort-da-Spielchen. Sie war es nicht lange genug, um zur Zielscheibe einer postkolonialen Kritik zu werden, die das ‚-phone‘ aus Europa – das Frankophone, Anglophone, Lusophone – anklagt als neokoloniale Komplizin von Bildungs- und Entwicklungsidealen: also als Sprachen, die den imperialen Kanonenkugel folgten. Glück gehabt, denn Deutsch war damit fein raus.

Trotzdem ist sie wieder da.

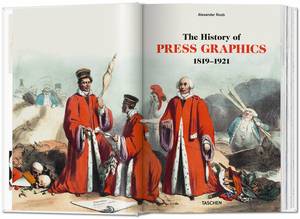

Die Epoche der Pressegrafik dauerte knapp 100 Jahre, von Anfang des 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Dann begannen fototechnische Druckbilder die mediale Öffentlichkeit zu beherrschen. Alexander Roob, selbst Künstler, sammelt leidenschaftlich dokumentarische Grafiken. Mit seiner Sammlung deckt er Querverbindungen zu bildenden Künstlern, Politik und Zeitgeschehen auf.

Die Desillusionierung ist omnipräsent, „ihr Frauenhass / war unbestreitbar“, „ihre falschen Feuerkronen“, die Sonette sind Protokolle einer Suche heraus. Das idolisierte Fliehen-können in Kunst (vielleicht zu anderen) bleibt ein einsamer Weg, aus dem es kein Abbiegen zurück zu geben scheint.

Nach den Gewehrkugeln die Bildung. Damit unterscheidet wa Thiong’o den ersten, expansiven vom zweiten invasiven Kolonialismus. Der war einer ohne spürbare und allzu sichtbare Einstichstelle, dafür mit denselben groben Auswirkungen im afrikanischen Körper bis heute.

Gestern bin ich den ganzen Tag draußen rumgelaufen. Ich habe dann geschlafen wie eine Ratte. Wissen Sie überhaupt, wie eine Ratte schläft? Nicht? Nun, die Augen zu. Als Erstes habe ich eine halbe Flasche Wasser ausgetrunken. Ich trinke ja sonst nicht mehr als zwei Gläser hintereinander. Zusammen mit dem Kaffee komme ich täglich so auf meine zwei Liter. Ich habe es schon ausprobiert, aber das Messen liegt mir nicht.

‚Bildung‘ als das neokoloniale Terrain par excellence lässt sich auch bei denen, die heute antreten, um in (West-)Afrika Lernen anzuleiten und zu lehren, selbstreferentiell neben die anderen Ankerbegriffe der Hannoverschen Schule platzieren: Bildung als offenbar nicht voraussetzungsloses, sondern seit der kolonialen Zeit verschuldetes und derzeit vielen Transformationen wie dem Zusammenschnurren der Welt durch Digitalisierung zu einem global-dörflichen Klassenraum unterworfenes Konzept.

„Wir waren für einen Kampf, der in seiner Form schon die künftige Freiheit in sich trug, der vielfältige Lebensweisen außerhalb jeder Form der Verdinglichung ermöglichte, der Kritik und Analyse, Spiel und Lust nicht in die Zwänge des Guerrilakampfes presste.“

Die Interkulturelle Germanistik propagiere einen alten deutschen und überlegenheitsanmutenden Wein in neuen, halbwegs kritisch-theoretisch durchgespülten Schläuchen. Alioune Sow sah darin wie wa Thiong’o im Jahr 1986, und damit vor der Wiedervereinigung Deutschlands, eine Form von Neokolonialismus.

Radikaler Pluralismus und eine Verbreitung der Basis von Menschenrechten, ihre Anerkennung durch alle und ihre Verankerung in positivem Recht könnten die passenden Antworten auf Identitätspolitik sein. Dass das staatsbürgerliche „Wir“ überhaupt erst ersonnen wurde, „um sich der Verpflichtung gegenüber der Menschheit zu entledigen“, ist ein Kurzschluss Omri Boehms. Auch wenn die Hoffnung des italienischen Philosophen Norberto Bobbio aus einer Zeit, in der die Demokratien weltweit auf dem Vormarsch waren, heute sehr optimistisch klingt: dass die nationalstaatlich begrenzte Anerkennung vieler Menschenrechte nur eine Etappe sei auf dem Weg zum Wir der Menschheit.

Ich sitze in der Küche und warte darauf, dass die Welt untergeht, aber sie scheint es nicht sehr eilig zu haben. Noch leuchtet der Himmel tiefblau, aber die Gewissheit ewiger Finsternis ist für mich bloß eine Frage der Zeit, während ich die Sonnenreflexe beobachte, die über die Felder in Anthrazit und Grau auf dem Küchenfußboden hüpfen.

Anhand ausgewählter Lektüren werden Sätze und Sprünge gleichermaßen hinterleuchtet, die als „Sprung ohne Fall“ konstitutiv für lyrisch organisierte Rede herhalten sowie deren gleichzeitige „Diskriminierung“ als Brüche menschlicher Ideengeschichte/ -darstellung aufzeigen – „eine unedle Bewegung“.

Der Ort des Gebens und Gast-Nehmens ist in der okzidentalischen Denke und seiner Etymologie eine Art Haus: ein ‚Heim‘, in dem es unheimlich werden kann und wo Buch geführt wird, um es sich zuallererst leisten zu können, Gast zu geben. Es braucht einen Haushalt, oikos, in dem sich Einnahmen (linguistische wie Lehnwörter oder der nicht-sprachliche Vorsprung durch Technik) und Ausgaben (Wörter und Errungenschaften wie ‚Brennschluss‘, ‚Entwicklungshilfe‘) gut verrechnen.

Stella Maris ist ein sehr dichter Text, den langsam zu lesen lohnt. Klar wird mir dabei unter anderem, dass die sprachlichen Grenzen, an die man beim Nachdenken und Argumentieren stößt, beileibe nicht so eng gezogen werden müssen, wie unser ausschließlich auf Nützlichkeit programmiertes Denken uns weismachen will.

- Hallo! Bekomme ich jetzt den Echtheitsbeweis?

- Wenn du mir auch einen gibst! Warum bist du nur so misstrauisch?

- Warum reimt sich wohl Internet auf indiskret?

- Na ja, es heißt auch, keine Wonne ohne Wagnis.

- Wuh-hu-hu-huh! Ich muss gleich heulen!

- Wieso?

- Nur so. Endlich erreiche ich dich mal.

- Ach, so!

- Mein Gott, Annie!

- Was?

- Mir ist so langweilig.

- Und mir erst.

Gilbert Simondons Philosophieren und Denken in technischen Objekten bedeutet immer auch Aufklären, und so endet diese Geschichte über Objektontologien mit Ausführungen über technische Bildung, denn vielleicht ist genau das ein Ort, wo noch mit (technischen) Objekten philosophiert wird. Weshalb das vielleicht als friedvolles Plädoyer gesehen werden könnte, wie wir in Zukunft mit technischen Objekten denken sollten, denn mit Simondon gesprochen gibt es „in der Kultur fast keine menschliche Aktivität mehr, die nicht durch Technik vermittelt ist“.

Linguistic hospitality, das gleichzeitige Honorieren einer Sprache, die empfängt, und einer anderen, die im Handwerk des Übersetzens um Einlass bittet. Die lokale Sprache Deutsch hat in dem Sinn selten honoriert. Auch die Übersetzer:in, die Expert:in in beiden Sprachen mit ihren doppelt verpflichtenden Gastfreundlichkeiten, hangelt sich etwas praxisfremd am Ideal einer Demarkierung entlang, in der sich das Eigene und Heimische mit der fremden Sprache nicht vermischt.

- Na, du! Wo waren wir stehen geblieben?

- Lass mich mal überlegen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht angefangen.

- Nicht?

- Nein.

Die Gastfreundschaft einer Sprache, sie wurde in Kapstadt von der Afrikanistin Anne Storch ins Spiel gebracht. Das Anliegen ist dabei ein ethisches, die theoretische Basis borgt sie sich bei Paul Ricoeur (Vom Übersetzen), der ‚sprachliche Gastfreundschaft‘ als Trauerarbeit auslegt, weil für die Übersetzer:in die komplett äquivalente, ideale Übersetzung unerreichbar bleibt, aber auch als eine Praxis, ‚bei der das Vergnügen, die Sprache des anderen zu bewohnen, vergolten wird durch das Vergnügen, bei sich, in seiner eigenen, gern aufnehmenden Bleibe, das Wort des Fremden zu empfangen‘. Außerdem rückversichert sich die Idee bei Jacques Derridas Überlegungen Von der Gastfreundschaft, ein bisschen vielleicht auch bei Mauss.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist nach Namibia, um Deals mit grünem Wasserstoff einzutüten. In der ehemaligen deutschen Kolonie kennt er sich besser aus, als viele denken.

Vor Ort begrüßen viele die anstehenden Deals. Die deutsche Kolonialvergangenheit, in die der Romancier Habeck sich sehr genau eingearbeitet hat, spiele laut Rainer Baake, Staatssekretär a. D. und Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Energiekooperation, keine Rolle bei dem, was sich an Abkommen anbahnt. Über die postkoloniale Gegenwart runzeln schon ein paar mehr die Stirn.

Clemens Schittkos Texte und Gedichte entziehen sich dem Beschönigungs-, Verdichtungs- und Feelgood-VerDikt.at der Literaturszene, die inzwischen auch die Lyrik zu einem unreinen Lifestyle-Produkt verkommen lassen hat. Schittko schreibt seit über zwei Jahrzehnten dagegen an mit politischer Lyrik ohne Zeigefinger und Besserwissenschafts-Mentalität.

- Hoppla! Bei meinem Laptop blinkt jetzt die Batterieanzeige.

- Dann machen wir besser Schluss für heute. Der Samstag ist sowieso gleich um.

- Etwas muss ich dir noch kurz erzählen.

- Schieß los!

- Unser Briefkasten ist weg. Ich weiß nicht, warum, aber seit gestern ist er verschwunden.

- Lustig! Briefkasten verreist. Sehr lustig!

"Wer schmiert sich zwei, drei Tuben Sekundenkleber freiwillig auf die Hand? So viel Hass kann doch ein junger Mensch gar nicht auf sich selbst haben! Nein, dahinter steckt was anderes."

„In Xanadu did Kubla Khan...“ So beginnt eines der bekanntesten Gedichte (obgleich Fragment) von Coleridge, einem der fünf englischen Romantiker, der letztlich zwar hinter dem Ruhm eines Keats, Lord Byrons etc. geblieben, jedoch seinen Platz sicherte, nicht zuletzt durch jenen unter Drogen-(Schmerzmittel) Einfluss entstandenen Text – wohl delirös gedichtet und dann erinnert-aufgeschrieben.

Vom tierischen Gebundensein an den Pflock des Augenblicks. Lena Kuglers Habilitationsschrift Die Zeit der Tiere sichtet die Hybris des zeiterfindenden anthropos.

Wie viele Ichs muss die Autorin Marie Pohl (Künstlername Marijpol) gewesen sein, um diesen großartigen Comic-Roman (Hort) schreiben und zeichnen zu können?

Ihr Vater sei gestern vom Dach gefallen, fünf Meter in die Tiefe. Das Spital habe er bereits nach einem Tag wieder verlassen. Er habe nichts, müsse arbeiten, äußerte er sich ungehalten, als man weitere Abklärungen machen wollte. Die junge Frau, die Tim im Englischunterricht davon erzählte, machte sich Sorgen über innere Verletzungen, doch sie wusste auch, mit ihrem Vater, einem Tabakpflanzer aus Sinimbu, war nicht zu reden. Werde einer vom Hund gebissen, sagte sie, und habe eine offene Wunde, gehe er nicht zum Arzt, arbeite einfach weiter. Tabakpflanzer seien so.

Worte und Wörter, Begriffe und Termini haben ihre Tiefe, für die es bislang noch keine Initiative eines Staatspräsidenten zur Dekolonialisierung, Restituierung und Überführung ins Vokabelheft des Unsäglichen gibt. ‚Sammler‘ und ‚Schenkung‘ klingen in solchen Fällen auf befremdliche Weise euphemistisch. Sie fallen auf, wenn man sich auf sie einlässt und das semantische Minenfeld entdeckt, zu dem sie gehören, mit dem, was sie denominieren.

forum ist das Gegenteil der in Fachkreisen sprichwörtlich gewordenen diskreditierten Bäckerblume. Es ist auch keine Apotheken-Umschau, die Wissenschaftskommunikation versteht als Übersetzungsauftrag zu einer Zielgruppe einzufangender Laien, die letzten Endes Kunden sind.

Das „Sagen ans Sehen“ zu verlieren, scheint programmatisch für diesen schwer zu klassifizierenden Schreibhabitus Donhausers, irgendwo gefangen. Wie Gras ist dicht & letztlich dicht am Hermetischen, das sich selbst keinen Durchbruch gestattet.