‚Heim‘ und ‚Gast‘ im Gegenteil III

Fremdsprache und Haushalt. Zur Ein- und Ausgabenseite von Deutsch und afrikanischen Sprachen

Bruno Arich-Gerz

Zuletzt war von Gabe und Geben die Rede, dem Gastgeben und Gast-Nehmen von Sprachen, einem herausfordernden Unterfangen für die Übersetzer:in – und ohne sie, wenn es der Übersetzer:in nicht bedarf, weil sich Sprachen in der Praxis ihrer beide Sprechenden vermischen, ein souveränes, manchmal geheimes und offenkundig hybridhervorbringendes Geschehen.

Der Ort des Gebens und Gast-Nehmens ist in der okzidentalischen Denke und seiner Etymologie eine Art Haus: ein ‚Heim‘, in dem es unheimlich werden kann und wo Buch geführt wird, um es sich zuallererst leisten zu können, Gast zu geben. Es braucht einen Haushalt, oikos, in dem sich Einnahmen (linguistische wie Lehnwörter oder der nicht-sprachliche Vorsprung durch Technik) und Ausgaben (Wörter und Errungenschaften wie ‚Brennschluss‘, ‚Entwicklungshilfe‘) gut verrechnen.

Ein solches Verständnis von Heimstattgewähren, das berechnend ist, hat wenig zu tun mit dem Ideal eines bedingungslosen Gastgebens, das den Aufnahme Suchenden keine Fragen stellt. Vielleicht sind afrikanische Sprachen hier offener, weil sich in ihnen Abgehörtes aus Kolonisator-Sprachen sedimentiert, ‚kondoishi‘ für Deutschland in Oshivambo oder ‚ondjembo yo nul-vier‘ in Otjiherero, das für den genozidalen Deutsch-Herero-Krieg 1904 Kardinalzahlen aus dem Deutschen und der christlichen Jahreszählung die Tür öffnet, statt sich nur in der eigenen Sprache nach Ereignissen in der eigenen Zeitrechnung zu richten.

Ein solches ideales Gastgeben, eines ohne Fragen nach den Nomina – den Namen und weiteren Worten der anderen Sprache – zu stellen, und ohne das andere antrainierte Programm von heimischer Norm, heimischem Gesetz und im Heimischen üblicher Pflicht, nennt Jacques Derrida in einer Vorlesung von 1996 ‚absolut‘ und ‚unbedingt‘. Namen klingen vielleicht fremd, aber es gibt sie, so lautet das Verständnis des bedingten Einlassens: Die Praxis der sprachlichen Namensgebung und überhaupt des Bezeichnens wird als Universalie, als anthropolinguistische Konstante angenommen, die stillschweigend Norm und heimliches Gesetz ist. Dagegen das Kennzeichen des „absolut Anderen“. Es „besteht darin, dass letzterer weder einen Namen noch einen Familiennamen haben kann“, was bedeutet, „dass die absolute Gastfreundschaft mit dem Gesetz der Gastfreundschaft als Recht oder Pflicht […] brechen muss“. Kein Reglement, weder für sich noch für den Anderen, der aufs eigene Heim zukommt: nichts von dem. Es gilt, Haus und Haushalt (oikos) zu öffnen ohne Hintergedanken: kein Identifizieren des Anderen seiner selbst in den Konventionen des eigenen Selbst, indem er seinen Namen nennt oder sich sonst verpflichtet fühlt.

Derrida orgelt sich, um bis hierhin zu gelangen, selber recht pflichtgemäß durch den Kanon lektüre-normgewordener Literatur (Sophokles, Ödipus auf Kolonos, Platon – Kant, Hegel) und hat Spaß am etymologischen Spitzenballett, bei dem das altsprachliche hostis in eine gegenwartssprachige Antinomie zerfällt „als Gast oder Feind“ und mit dem sich ein neues Label für sein Denken in Aporien wortschöpfen lässt: „Der Fremde (hostis), der als Gast oder als Feind empfangen wird. Gastfreundschaft (hospitalité), Feindschaft (hostilité), Gastfeindschaft (hostiplitalité)“.

Sei‘s drum. Neu ist auch und vor allem die absolute Bedingungslosigkeit, mit der man Fremden, friend-or-foe, und fremden Sprachen begegnet. Denn die eigene, diejenige im Haus und heimische, ist bei dieser fremden immer auch Gast, wenn sie sich in freundlicher oder feindseliger Verkörperung durch sie jeweils Sprechende einander begegnen. Schau her, ich bringe aus meiner lingualen Ferne so was wie den ondjembo yo nul-vier mit an die Schwelle deines Haushalts der deutschen Sprache. „Der Gast wird zum Gastgeber des Gastgebers“.

Jedenfalls gilt das theoretisch. Die Praxis sieht wieder etwas anders aus. Absolute Gastfreundschaft im Haus der eigenen Sprache steht eher zurück hinter dem Zu- und Einlassen der Gastsprache und der sie Sprechenden (nur) unter Bedingungen. Pflicht, Norm, Gesetz schieben sich vor in den Vordergrund: So einfach und bedingungslos gelangt keine Sprache und keine sie Sprechende ins Deutsche Haus. Gemeint ist damit auch, aber nicht nur der reglementierte Zuzug von dann Deutsch-als-Zweitspracherwerbenden aus Eritrea oder Westafrika. Integrieren sie sich beruflich und wirtschaftlich? Doch gefälligst. Gastfreundschaft wird beiden, den Sprachen und den sie Sprechenden, im deutschen Fall „nicht mehr jenseits von Pflicht und Ökonomie freundlich, freiwillig und unentgeltlich gewährt“.

Jenseits von Ökonomie wird nichts mehr gewährt, Punkt für Derrida. ‚Ökonomie‘ von oikos: woran man vielleicht erinnern sollte, denn das ‚Haus’ ist im Gebrauch des Begriffs längst nicht mehr allen geläufig (etwas anders verhält es sich bei ‚Haushalt’, bei dem das Wirtschaften mitklingt). Auch das Gastgeben, das ebenfalls eine Form von Gabe darstellt, folgt wie die ‚Rückgabe’ aus deutschen Ausstellungsvitrinen und Museumsdepots einem Kalkül. Es schöpft ab, hantiert mit Wert oder wertet um, und tut damit letztlich was für den eigenen Haushalt. „Um die Gabe zu wissen, heißt auch, ihren Wert zu kennen, sie zu ökonomisieren“, schreiben selbst Philosophen (andere als Derrida, aber über ihn: Andreas Hetzel, ‚Die Gabe der Gerechtigkeit‘ 2002).

Sprache und Gastgeben und Ökonomie, in dieser Reihung ein Verlauf von einem Ideal zu einem Austauschverhältnis. Afrikanische Sprachen, ihre Erst- bzw. L1-Sprechenden und Deutsch(e) geben nicht nur unterschiedlich Gast, sie drängen sich einander auch unterschiedlich auf.

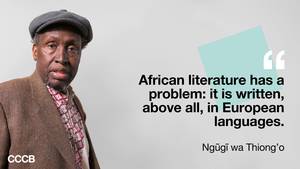

Für den kenianischen Intellektuellen Ngugi wa Thiong‘o, über den sein deutscher Übersetzer Thomas Brückner in Kapstadt referierte, war das spätestens seit einer großen Konferenz in Deutschlands Hauptstadt der Fall. „Das Berlin des Jahres 1884 erlebte die Aufteilung Afrikas in die verschiedenen Sprachen der europäischen Mächte“, schreibt wa Thiong‘o 1986 in Decolonizing the Mind. „Die afrikanischen Länder wurden als Kolonien und selbst heute als Neo-Kolonien mit Bezug auf die Sprachen Europas definiert und definierten sich selbst auf diese Weise: englischsprachige, französischsprachige oder portugiesischsprachige Länder“.

Deutschsprachige afrikanische Länder gab es nach 1919 zwar keine mehr, Deutsch vermittelt wurde aber weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dafür eine zeitgemäße Programmatik und ein Label wie ein akademisches Zertifikat, die ‚Interkulturelle Germanistik’. Der ging es nicht mehr um eine unterdrückerische Re-Kolonisierung des Denkens, das sei ihr zugestanden. Sehr wohl war ihr lange Zeit, und in deutlichen Spuren bis heute, gelegen an der normerfüllenden Pflege ihrer Sprachschätze, von Verbendstellung bis Werther, und den ökonomisch-lingualen Ausgabeposten ‚Entwicklungshilfe’.