Aus dem Schattenparlament

Ihr Leser, mein Schattenvolk. Ich glaubte, den Begriff in Gottfried Kellers »Grüner Heinrich« gelesen zu haben. Später stellte sich heraus, dass dies lediglich ein produktives Missverständnis war. Der Begriff steht im »Heinrich«, nur in einem anderen Bedeutungszusammenhang. Ich glaubte und glaube noch immer an das Schattenvolk der Leser, verstärkt, wenn ich schreibe. So zähle ich meinen Textem-Blog-Redakteur, an den ich meine Texte schicke, auch zu diesem Volk. Tatsächlich habe ich ihn vor Jahren nur schattenhaft, kurz auf einer Berliner Kunstmesse zu Gesicht bekommen. Zu seiner Schattenexistenz gehört auch, dass ich nicht weiß, was er neben dieser Redaktionstätigkeit macht. Gerüchte sagen, dass er im Wespennest oder Bienenstock Hamburger Verlage arbeitet. Das würde mir passen, denn auch ich bin ein Arbeiter. Täglich stehe ich freiwillig um 5 Uhr morgens auf, ich könnte auch später, um nach Arbeitsende gegen 15 Uhr noch einige Stunden im Atelier zeichnen und malen zu können. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt in einer Multimedia-Firma. Mein Redakteur lebt in Hamburg, ich in Berlin. Dass er viele jener Comics, die ich besprochen habe, korrigiert hat, habe ich erst spät entdeckt. Aus Sicht des Schattenvolkes könnte das wie Klüngelei aussehen, als wäre ich sein intellektueller Werbetexter. Ich bekomme kein Geld für meine Textem-Blog-Beiträge. Ob er Geld für seine Redaktionstätigkeit bekommt, weiß ich nicht. Zunächst schreibe für mich und das Kind, den Jugendlichen, den Tramp, der ich war. Für die Hippies und Punks, mit denen ich sympathisierte. Ich schreibe für den Sohn, Bruder, Arbeiter, den Ehemann, Intellektuellen und Künstler, der ich bin. Ich bilde mich, mehr oder weniger. Meine Bezahlung besteht in Beachtung. Ich weiß nicht, wer mich beachtet. Ich kenne die Kontur des Schattenvolkes nicht. Sprechen wir von Konturen, sind wir schnell beim Comic. Mein Redakteur ist mein Komplize. Meine Rechtschreibung ist mies, meine Kommasetzung schlampig, er hat viel Arbeit. Oft sitze ich tagelang über meiner intellektuellen Specksteinschnitzerei, wie ich mein Schreiben nenne. Ich brauche die kleine Form des Essays, der Besprechung, der Kritik. Einerseits entspricht sie meinem Arbeitsalltag, anderseits ist dies eine Form der Selbstmedikamentierung. Ich komme aus der unteren Mittelschicht, genau kann ich das nicht benennen. Meine Eltern haben erfolgreiche Künstler aus der oberen Mittelschicht als gesicherte Autoritäten bewundert. Ich komme aus Hamburgs Norden. Siedlungsgebiet. Meine Eltern waren die letzte Generation, die noch Hunger erlebt hat, im Besonderen meine Mutter. Meine Eltern kriegen nichts Ganzes zu Stande. Alles dümpelt im Halbgaren, unausgesprochen, dilettantisch und mythenbeladen, bestenfalls sind sie Plunderkopf-Intellektuelle, zwischen Kirchgang (ev.) und ZEIT-Feuilleton. Auch ich dilettiere wieder, nach über 10 Jahren als professioneller Journalist und TV-Autor. Ich brauche diese kleine, in sich geschlossene Form des Essays, sie verschafft mir das Gefühl des Überblicks, da, wo meine Leute nur vor sich her dümpeln, erhebt die kleine Form mich eine Zeit lang. Mein Vater hat vor über 20 Jahren eine Patenschaft für zwei minderjährige afghanische Flüchtlinge übernommen. Ich empfinde so etwas wie Stolz, wenn ich davon spreche. Meine Mutter hat sich noch ’ne Altersdepression zugezogen, was es uns möglich macht, über ihre Gefühle miteinander zu sprechen, wir treffen uns auf offiziell medizinischer Ebene. Jetzt sind die Gefühle in Halb- und Achteldosierungen zu verifizieren. Meine Eltern leben in Hamburg und sind Mitte, Ende 80.

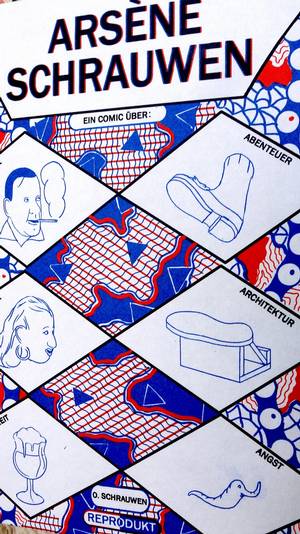

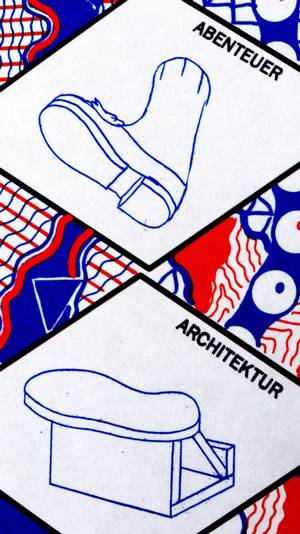

Zum Schattenvolk gehören auch die zwei miteinander knutschenden Endvierziger-Männer. Vielleicht nicht gerade zu meinem, wohl aber zu dem von Olivier Schrauwen. Aber warum soll ich mich für die interessieren? Anders gefragt, sozusagen aus dem Schattenvolk der Leser heraus, wen von uns soll das interessieren? Genauer gesagt: Ich stelle mir jemanden schattenhaft vor, den das wie mich interessiert; zwei miteinander knutschende Endvierziger-Männer im Inneren eines Richard B. Fuller anmutenden Kuppelbaus, bevor, einige Bildsequenzen weiter, einer dem anderen onaniert. Oder wie einem Mann Post-it-artige Zettelchen von einer Frau vom erigierten Penis entfernt werden, bis die Eichel frei liegt. Ich stelle mir die anderen Leser vor. Ich stelle mir den Leser von Olivier Schrauwens Arsène vor. Wir, die Leser, treffen uns im Schattenparlament, um über den Comic zu verhandeln. Ich bringe Lacans Trias-Werkzeuge mit ins Spiel. Ein anderer schlägt vor, einen Text zu schreiben. Mein Redakteur, der natürlich auch der von vielen anderen ist, begrüßt das Ganze. Kurz zum Inhalt: Arsène lautet der Name des Hauptdarstellers, imaginärer Großvaters des Autors Olivier Schrauwen und seines gleichnamigen Comics. Der spielt zwischen1945 bis 1950 in Belgisch-Kongo und ist im Stil der Neuen Sachlichkeit gezeichnet. Arsène ist der Cousin von Roger Dismet, einer der oben genannten knutschenden Männer, der im Kongo eine selbst entworfene Stadt namens freedom town bauen will, finanziert von seinem Schwiegervater Artur Lippens, mit dessen Tochter Marieke er verheiratet ist. Seine artifiziell wirkende Idealstadt entsteht unter der einzigen Vorgabe, nur keine Kopie von Klein-Belgien sein zu dürfen. Der Endzwanziger Arsène verliebt sich vor Ort in Marieke. So weit die Rahmenhandlung, innerhalb derer wir an Arsènes Träumen, Verliebtheit und Ängsten intensiv teilhaben. Seiner Angst vor Krankheit und Überfällen – also körperlichen Übergriffen von innen und außen – war es Canetti, der fragte, ob es nicht vielleicht nur zwei Klassen gäbe: die der Kranken und die der Gesunden. Und Pollesch mit seinen zwei Klassen; jenen, die sich ständig um sich selbst kümmern, und jenen, um die man sich kümmern muss; Künstler und Kranke – als gesellschaftliches Phänomen absolut ernst zu nehmen. Ich schlug also Lacans Werkzeugbegriffe Imagination, symbolischen Handlungen und Realität zur Demontage des Buches im Schattenparlament vor. Denn bei Schrauwen sind, neben dem realistischen Erzählstrang, die meisten Handlungen tatsächlich imaginierte, mit starkem Hang zum Symbolischen, wodurch das Werk seine Spannung erhält. Das rhetorische Mittel der Traum(be)deutung zeigt sich hier im klassischen Gewand aus Imagination und Symbolik. Auf die reale politische Situation in der belgischen Kolonie geht Schrauwen nicht ein. Gleichzeitig ist das Setting einer imaginären Stadt, in der alle gleichberechtigt miteinander leben sollen, so Dismets Wunsch, in einem besetzten Land schon als symbolischer Akt, den der Projektion von freier Entfaltung in der Fremde, zu verstehen. Als ich das Buch das erste Mal aufschlug, war ich fasziniert von den hauchdünnen Membranen, die zitternd die einzelnen Bildsequenzen und Kapitel verbanden. Der simplen Farbgebung, die zusammen mit der Papierwahl ein zweites Zittern erzeugte, und der ornamentale Hintergrund, der Bildsequenzen, der sich immer wieder als flirrende Halbtonebenen kommentierend in den Haupterzählfluss einzumischen wagt. Das kam dem Geltungsbewusstsein von freier Kunst sehr nahe. Dass hier jedes Gestaltungselement immer auch seinen Alleinherrschaftsanspruch stellt. Zusätzlich wird im Comic »freie Kunst« anhand von freier Architektur und skulpturalem Städtebau thematisiert. Als ich dann von der doch recht linearen Narration erfuhr, war ich zunächst enttäuscht, sie schien die Selbstständigkeit der Bilder einzuengen und einer narrativen Folgerichtigkeit zu unterwerfen. Später sah ich die Geschichte einer imaginären und doppelt zwiegespaltenen Familienzusammenführung als bereicherndes Element. Wenn der Cousin die Tante schwängert, damit der (zeitweise) schwule Onkel eine Familie gründen kann, sodass dessen ehemaliger Freund am Ende mit dem Cousin allein dasteht. Dazu passen bereits die freischwebenden »größer < und kleiner > als«-Rauten des Covers. Einerseits grenzen sie sich gegen das endlos erscheinende bioschematische Schaubild – oder sind es afrikanische Stoffmuster im Rapport – des Hintergrundes ab, anderseits bilden sie eben jene geschlossenen Beziehungsrauten, die mit ihren pfeilartigen Spitzen aufeinander verweisen. Diese formalen Gegensätze von Endlosmuster und Bildrahmen zeigen bereits zwei Elemente von Schrauwens Bildsprache. In den Rauten: Arsène, der Held. Sein Gesicht, sein Name, seine Eigenart (rauchend). Er ist das Subjekt der Erzählung. Darunter: Frau = Liebe. Die Wunschprojektion, ohne Namen. Das Weibliche an sich (nur auf dem Cover, im Buch heißt sie dann Marieke und hat einen eigenen Charakter). Rechts oben: Der Mann steht in Beziehung zum Abenteuer. Das wiederum mit dem kolonialen (Armee-?)Schuh als zivilisatorische Errungenschaft zusammenhängt. Geeignet für jedes Gelände schützt er den empfindsamen Fuß vor Verletzungen. Gleichzeitig (in der darunter liegenden Raute) karikiert der Schuh einen Architekturentwurf, in dem der Sohlenumriss dem des geschwungenes Daches gleicht. Der Schuhabdruck als Sinnbild erzählt von der symbolischen Handlung des Architekten, der mit jedem Werk auch seinen Abdruck in der Welt hinterlässt. Hier als ironischer Verweis, der sich dann im Verlauf der Geschichte durch weitere verdichtet. So wird die idealisierte Kolonialarchitektur durch die Banalität eines Schuhputzschemels konterkariert. Links unten das Bier. Alkohol als ein angenehmes Mittel, Abstand von sich zu nehmen. Fragt sich, warum nicht Freiheit beim Frauengesicht steht? Untere Reihe, rechte Raute: Angst. Der Wurm. Das organisch-amorphe Wesen. Ein etwas, schnell zu übersehen, möglicherweise sogar Unsichtbares, das kriecht, klein ist und wachsen kann. Ein Fremdkörper, der den eigenen Körper als Wirtskörper benutzen und infizieren kann (s. biologisches Schaubildmuster als Hintergrund). In der Raute hat die Angst etwas Personifiziertes, mit Augen und Rüssel. Arsène ist 27 Jahre, als er in den Kongo fährt, ein Alter, in dem man seine sexuellen Präferenzen gern noch einmal überprüft. In dem man aber auch »noch einmal abenteuerlich reisen« möchte und es meist nicht tut. Als er den Kongo mit 30 verlässt, denkt er daran, eine Familie zu gründen. Dieser Comic erzählt auch, wie zurzeit kein anderer, von Ängsten, inneren und äußeren Fremdheiten. Und hier wird ein Rätsel einmal mehr vergrößern. Wenn das fürs Schattenvolk ein Gütesiegel ist, gehöre ich gern dazu.

Christoph Bannat

Olivier Schrauwen: Arsen Schrauwen, Reprodukt, EUR 39,00

Übrigens im »Grünen Heinrich« ging es nur andeutungsweise ums Schattenvolk der Leser, eher um Genie und Plagiat. Dort heißt es, Zitat: »Sie (d. A. Zeichnungen/ Bilder) der öffentlichen Ausstellung anzuvertrauen, konnte ich mich nach jenem plagiatorischen Unglück nicht schon wieder entschließen, was allerdings ein Zeichen des Anfängers oder Dilettantentums war, denn eine volle Begabung kann dergleichen leicht verschmerzen und braucht sich nicht darum zu kümmern, wie das Schattenvolk sich um das Eigentum von Ideen und Erfindungen zankt.«