Pressestimmen

A Brief History of Meteorite Falls

Das Buch erinnert mich daran, wie ich einmal meiner Großmutter versucht habe zu erklären, was DJs machen. Es war gar nicht so einfach, weil es ganz offensichtlich paradox klingt: Man kann Musik machen, ohne, tja, Musik zu machen. A Brief History of Meteorite Falls ist ein Gedichtband, keine Frage. Es enthält bloß keine Gedichte. Und die Autorin, die Künstlerin Regine Petersen, hat keinen der Texte selbst verfasst. Sie hat Zeitungsartikel und Augenzeugenberichte gesammelt, viele auf Englisch, einige auf Deutsch, von Menschen, die Meteoriten gefunden haben oder zugegen waren als sie auf die Erde einschlugen. Nur mit Orts- und Datumsangabe versehen, als bekäme der Meteorit erst mit dem Moment des Einschlags einen rechtmäßigen Platz in Raum und Zeit, stehen diese Berichte kommentarlos nebeneinander. Manche Anekdoten sind einfach sehr lustig; in der Komposition sind sie poetisch.

Der Schreck, die Angst, die Neugier; göttliches Zeichen, wissenschaftliches Interesse, der Geschäftssinn. Mister Lloyd-Jones zog seit seinem Erlebnis am 14. April 1931 seinen Hut nicht mehr aus, ging sogar mit ihm schlafen, so verängstigt war er. In Atoka, Oklahoma, waren sich die Leute am 17. September 1945 unsicher, ob es sich nicht vielleicht um eine Bombe handelte – ein Mann, der eine lebenslange Gefängnisstrafe abzusitzen hatte, musste den Stein ausgraben. Oder Strathmore, 1917: „Then there came what seemed like a double knock at the door, which she opened, but found no one there.“

Ebenso schnell wie ein Meteorit die Frage aufwirft, was man mit ihm tun soll, sind die Antworten bei der Hand. Er muss an Ort und Stelle bleiben und wehe ihn rührt jemand an (sagten die Geheimnismänner der Saskatchewan), wir hängen ihn in der Kirche auf (Ensisheim, 1492), er gehört ins Museum! Ins Labor! Jaja. Die Geschichte der Menschheit lässt sich vielleicht tatsächlich erzählen anhand dieser Dinge, die älter sind als der Planet.

PS: In Paris läuft noch bis zum nächsten Sommer eine Ausstellung über Meteoriten, die ich unbedingt sehen will. 350 Exponate gibt es zu sehen – von den immerhin 20.000 Tonnen außerirdischen Gerölls, die jedes Jahr in die Erdatmosphäre eintreten.

Birthe Mühlenhoff, POP-ZEITSCHFT, Dezember 2017

Regine Petersen, A Brief History of Meteorite Falls, Textem-Verlag Hamburg 2014.

Ausstellung „Météorites – Entre ciel et terre“. 18. Oktober 2017 – 10. Juni 2018. Grande Galerie de l‘évolution, Paris.

Mammens Rimbaud

"Die Künstlerin Jeanne Mammen publizierte in allen wichtigen Magazinen der Zeit ihre Illustrationen, konnte davon leben, hatte Erfolg und war Teil einer vielschichtigen urbanen Avantgarde, die sich in Kabaretts, Bars, Cafés und Galerien traf. Die Machtergreifung der Faschisten 1933 muss für sie ein unvorstellbar brutaler Schnitt gewesen sein, in dem die verrohte Dumpfheit den funkelnden Esprit ausknipste. Vielleicht war es gerade Mammens versierte Fähigkeit zur stillen Lektüre, zum Studium, zum Rückzug, die sie befähigte auszuharren.

Es ist ausgerechnet der Zivilisationsexilant Arthur Rimbaud, in dessen aufrührerisches Werk Mammen sich nachdrücklich vertieft, ein schmales Werk, geschaffen in wenigen jugendlichen Jahren, das zugleich den höchsten Punkt dichterischer Freiheit, unreglementierten Lebenswillens und genereller Formdestruktion markiert. Es übersteigt die Poesie eines Charles Baudelaire, Comte de Lautréamont, Stéphane Mallarmé oder Paul Verlaine in Unberechenbarkeit, Leidenschaftlichkeit und sprachlicher Kraft.

Mammens Rimbaud-Übertragungen (1967 in der Insel-Bücherei)

Mammen kommt das »Ereignis Rimbaud« in ihrem selbst gewählten Exil offensichtlich gerade recht. Und so sitzt sie zwischen den sorgsam arrangierten Erinnerungs-, Natur- und Kunststücken, den Farbtöpfen, Bildern und Zeichnungen allein an ihrem Tisch und beginnt mit der Übertragung des Radikalsten des Autors, mit Une Saison en Enfer (1873), Eine Jahreszeit in der Hölle.

Sicherlich lässt sich solch eine Übersetzungsübung in dieser Situation auch rein symbolisch verstehen, das wäre naheliegend. Doch wird mit der Lektüre schnell deutlich, dass Rimbauds zerklüftete, unreine Textgebilde zwischen vulgärer Prosa und erhabensten poetischen Ausbrüchen, zwischen ästhetischem Programm und bitterstem Selbstbekenntnis in seiner komplexen Widersprüchlichkeit zwischen »Energie und Elend« letztlich über Resignation hinausweisen. Schon die Tat der Übersetzungsarbeit selbst verkörpert den Aufstand wie für Rimbaud das Schreiben. »Alle Ungeduld, das Drängen, die Enttäuschung, die Bitterkeit, alles, was Rimbauds ›Hölle‹ bevölkerte, erkennt er nun als die Sehnsucht und Angst des Lebens selbst.« Auch sollte nicht vergessen werden, dass gerade in diesem Zyklus des »großen Geächteten« das Politische nicht nur zwischen den Zeilen zu suchen ist.

Mammens Übertragung ist wie ihre Kunst unpathetisch, von Alltagssprache und Jargon durchsetzt. Sie will ihren Rimbaud ungekünstelt, nahe der emotionalen Ehrlichkeit und Bildwirklichkeit, die dieser Dichter verbreitet. Sie liebt es, die Endsilben der Verben in Berliner Schnoddrigkeit zu verschlucken, um dann wieder entlegene, kuriose Worte zu nutzen, die eine poetische Fremdheit bis hin zum Unverständnis verstärken. Sie arbeitet auch hier unabhängig und findet einen eigenen Ton. Insgesamt ist das Vorhaben sensationell, zumal im 20. Jahrhundert eher eine männliche Domäne in Übersetzung und Interpretation Rimbauds ausgeprägt ist. Auch gibt es eigentlich kaum (keine?) bildenden Künstlerinnen und Künstler, die Lyrik übertragen, Lyrik verfassen (seit Michelangelo) schon.

Leider haben sich ihre Exerzitien zu Une Saison en Enfer nur in wenigen Fragmenten erhalten. So fehlt jene Passage,? in der Künstler und Poeten jenseits eines Paragone in ihrer Liebe zum Unspektakulären und Nichterhabenen zusammenkommen: »Ich liebte einfältige Zeichnungen, die Gesimse über den Türen, Bühnendekorationen, die Zelte der Gaukler, Wirtshausschilder, bunte Bilder für das Volk; die aus der Mode gekommene Literatur, das Latein der Kirche, erotische Bücher mit fehlerhafter Rechtschreibung, die Romane unserer Großväter, Feenmärchen, Büchlein?für Kinder, alte Opern, harmlose Kinderreime, naive Melodien.« Solche Ästhetik einer Subversion, die schon in der Romantik zu glimmen beginnt und aus deren Geist sich die künstlerische Moderne von Surrealismus, Dadaismus bis Fluxus, Pop und weiter nähren wird, dürfte nicht allein der Illustratorin Mammen gefallen haben, sondern auch der Sammlerin und selbstverständlich der Künstlerin. Rimbaud, der 1872 in London zusammen mit Verlaine nicht von ungefähr durch Felix Régamy unterstützt wurde, dem Karikaturisten, Mitglied der Künstlervereinigung von Gustav Courbet und Flüchtling nach dem Zusammenbruch der Commune in Paris, formuliert hier eine »Liebe«, die den kreativen Denkraum für die Zukunft der Künste grundlegend beeindrucken sollte. Der schon immer an Bild-Text-Phänomenen interessierte Michel Butor weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf Rimbauds Bildkosmos der illustrierten Bücher und Zeitschriften, der Postkarten und Fotografien, deren Faszination sich im Schreiben des Dichters spiegelt. Entsprechend sind dessen sprachliche Bildschöpfungen kaum klassizistisch, erhaben oder bildungsbürgerlich zu nennen. Sie besitzen den räudigen Charme eines Magazindrucks."

Michael Glasmeier

Jeanne Mammen: Rimbaud-Übertragungen. Illuminationen und Fragmente. Herausgegeben von Michael Glasmeier und Annelie Lütgens. Textem Verlag, 2017.

Dieses Buch erschien anlässlich der Ausstellung, Jeanne Mammen die Beobachterin. Retrospektive 1910 – 1975, in der Berlinischen Galerie (6. 10. 2017 – 15. 1. 2018):

Jeanne Mammen (1890 bis 1976) in ihrem Berliner Atelier, Vierzigerjahre. Quelle: © Förderverein der Jeanne-Mammen-Stiftung e.V., Berlin

17.12.2017

Disneyland wird überschätzt

Carsten Rabes Amerika

REVIEW

Wirklich jeder hat ein Bild von Amerika. Es setzt sich aus Serien- und Filmeindrücken, Werbung, Magazinschnipseln und Popmusik zusammen. Amerika, das ist ein colagetränktes, cheerleaderpompomschwenkendes Elvisdouble, das in einem Chevrolet unter einer Palme am Pazifik parkt und Burger isst, während „Born in the USA“ aus dem Radio plärrt.

Oder es ist ein männliches Zahnpastamodel, das in Suburbia seinen Rasen sprengt und dabei ein pastellfarbenes Polohemd trägt. Vielleicht ist es auch die Freiheitsstatue als Wohnzimmerlampe, die die Stars and Stripes der US-Flagge als Toga trägt. Letztere hat es übrigens tatsächlich in Rabes Bildband geschafft. Zwischen Gerümpel und mit einem Kabel, das ihr vorm Gesicht baumelt, sieht sie allerdings nicht gerade wie die stolze Repräsentantin einer großen Nation aus.

Carsten Rabe hat ein Künstlerbuch herausgebracht, in dem es um genau dieses Amerika geht. Nicht um die realen USA, sondern um die Ideen und Vorstellungen eines fiktionalen Ortes, dessen Spuren überall auf unserem Planeten zu finden sind. Auch Orte mitten in Deutschland können Amerika sein. Carsten Rabe nimmt den Betrachter mit auf einen „fiktiven Roadtrip durch das ländliche Amerika“. Die Reisedokumentation wäre natürlich ohne Reiseanekdoten nicht vollständig. Diese liefert Nina Lucia Groß: kleine Begebenheiten, Alltagssituationen „aus dem echten Amerika“. Das ist ganz im Einklang mit den Bildern, sie sind zu kurzen Sequenzen zusammengestellt, die ihre eigenen kleinen Anekdoten erzählen. Zum Beispiel ist da die Bildergeschichte von dem weißen Haus mit weißem Gartenzaun und dem üppigen grünen Rasen, oder die von der rauschenden Party, einer Wahlparty vielleicht oder Silvester in einer Bar in der Vorstadt.

Dabei ist ganz egal, ob die Aufnahmen wirklich vom selben Ort stammen. Wie bei einem Film, bei dem zwischen den einzelnen Drehorten häufig weite Strecken liegen, können auch hier die Aufnahmeorte kilometerweit verstreut sein. Über vier Jahre Hinweg sind rund 400 bilder entstanden, aus denen Rabe eine Auswahl getroffen hat. Entscheidend ist, dass sie sich zu einer glaubwürdigen Fiktion zusammenfügen, dass sie in ihrer Farbigkeit, ihrer Sequenz, den Blickbeziehungen einen erzählerischen Fluss erzeugen. Rabe: „Der Bilderzyklus geht in Wellen vom klaren, leuchtenden, farbigen Bild über in das verfallene, kaputte, verschwommenen, graue Bild. Das sind die Stellen, an denen der „American Dream“ kippt, wo sich die Kehrseite des Ortes der Sehnsüchte zeigt. Amerika als Kulisse, als Fiktion, strahlend hell und gleichzeitig düster, unscharf, unheimlich. So kokettieren die Fotografien mit zwei Amerikabildern, die wir in uns tragen.“

Zum Abschluss des Buchs lässt Martin Kreyßig in seinem Essay noch einmal die Assoziationen laufen und klärt so einige Hintergründe, ohne seine Leser zu sehr zu lenken. Hier werden Denkanstöße gegeben und gleichzeitig Überlegungsraum geöffnet. Es wird zwar nirgends erwähnt, ob Rabe jemals selbst in den USA war, oder ob er, frei nach dem Vorbild Karl Mays, Amerika nur aus der Ferne beschreibt aber das macht auch keinen Unterschied, solange die Geschichte nur gut ist.

8. November 2017 • Text von Christina Grevenbrock, Gallerytalk

Carsten Rabes „Amerika“ ist im Textem Verlag erschienen und für 39 € zu erwerben. ISBN: 978-3-86485-184-1

Buchbesprechung

Insa Härtel, Karl-Josef Pazzini. B: Blickfänger. Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden. Bd. 15. Hg. Gustav Mechlenburg, Nora Sdun. Textem, Hamburg 2017. ISBN: 978-3-86485-129-2. 247 Seiten, 16 Euro.

Die hübsche Edition Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden aus dem Hamburger Verlagshaus Textem lockt layoutgemäß mit einer ausladenden Letter in changierender Typographie. Auf dem Cover des nunmehr 15. Bandes prangt ein antikisiertes B vor mattschimmerndem Bordeaux. B für Blickfänger, aber B auch, könnte man meinen, für das Bildwerk, mit dem sich Insa Härtel und Karl-Josef Pazzini gemeinsam in immer wieder neu ausholenden Analysebewegungen beschäftigen: B für Betty, 1977 von Gerhard Richter. Das Bild ließe sich als das zweite aus einem über ein gutes Jahrzehnt hinweg entstandenen, wohl ungeplanten, eher sich dem Künstler aufgedrängten Zyklus bezeichnen, der auf Fotos seiner Tochter Babette beruht.

Das Schreibduo gibt Einblick in die Entstehungsszene, die Anlass gab, sich in einer „Art Arbeitsübertragung” (S. 22) dem Werk zu nähern, das seinerseits den Charakter eines „Forschungsergebnis[ses] in Form von Kunst“ (S. 29) zwischen Vater und Tochter, Maler und Gemalter, Sehendem und Sehender zu haben scheint. Beide, Pazzini und Härtel, hatten Betty, 1977, 2007 auf der documenta 12 gesehen und waren vom Anblick „angerührt“ (S. 22), oder, um im Sprachbild zu bleiben, gefangen genommen; in etwa so, wie Leonardo es als ein allgemeines Merkmal von Bildern in sein Tagebuch notiert hatte: „Nicht enthüllen, wenn dir die Freiheit lieb ist, denn mein Antlitz ist Kerker der Liebe“ (zit. nach Bredekamp, 2016, S. 27).

Die Idee entstand, diesen in jeweils ähnlicher Weise erlebten Eindruck vermittels einer schreibenden Auseinandersetzung in eine symbolische Form zu übersetzen. Die übersetzerische Strebung kann durchaus in Anlehnung an Freuds Moses-Studie (1914b) gesehen werden: Hier wie dort geht es gleichermaßen darum, eine Sprache für die ästhetische Erschütterung zu finden. Es wird sich indes ausdrücklich von Freuds biographisierender, in Intention und Affektlage des Künstlers auflösender Tendenz einerseits und kulturell dekontextualisierender Deutungspraxis andererseits distanziert (S. 24-27 u. 30). Triebkraft, Gefühl und Affekt, bezogen auf die Rezeption, werden nicht ausgeschlossen, jedoch nicht als Geschehen betrachtet, von wo aus nach einer Übertragungsdeutung unvermittelt zurück, also ohne nachträgliche Einmischungen auf die Szene der Entstehung zugegriffen werden könnte. Es ist das kulturelle Arrangement, in dem das Kunstwerk in seiner materiellen Beschaffenheit entsteht, in das es eingebettet ist und mit dem es in eine bedeutungsproduktive Relation tritt. Eben dieses Arrangement der Relationen wird von Härtel und Pazzini gewissermaßen zur via regia einer aufschließenden Annäherung an Betty gewählt. Die Reverenz, von der die Rede ist, wird Freud demnach vor allem dadurch erwiesen, dass der analytisch-aufdeckenden Methode der Vorrang vor einer vorformulierten und deswegen eher zudeckenden Theorie gegeben wird. Darin weckt das Vorgehen durchaus auch Assoziationen zur kunstinterpretativen Methode Reimut Reiches. Differenz zwischen den beiden Verfahrensweisen ist gleichwohl Reiches Forderung, ausschließlich werkimmanent zu verfahren; ein Anspruch, den er, am Rande bemerkt, selber nicht im geforderten Purismus einhält (vgl. 2011, S. 75-98).

Tauschwert der Werke Richters am Kunstmarkt wie auch deren diskursive Bedeutsamkeit in kunst- und kulturwissenschaftlichen Debatten sind Härtel und Pazzini sekundär. Gleichwohl sind sie sich dessen im Klaren, dass eine Beschäftigung mit denselben gar nicht anders kann, als sie aufs Neue mit der kulturellen Imprägnierschicht des Bedeutungsverdachts zu überziehen. Die ausgelegten Fährten werden weder ausgeblendet, noch blindlings weiterverfolgt. Man könnte eher sagen, der herrschende Bedeutungsteppich, der sich über das vielgestaltige Werk Richters gelegt hat, wird in die entgegengesetzte Richtung bearbeitet und wieder aufgedröselt: Über weite Strecken arbeiten sie sich an Deutungsmustern anderer ab, so dass eingeschliffene, vorschnelle, in je spezifischer Weise mit Qualitäten des Bildes offenbar identifizierte Interpretationen aufgelockert und unterlaufen werden. Dadurch wird das Bild wieder in eben jenen Schwebezustand übersetzt, der der eigentümlichen Pose der geneigt daliegenden Betty zu eigen zu sein scheint. Die in den eröffenden Passagen gebotene konzise Bildbeschreibung hebt neben den ambigen Licht-, Schärfe-, Textur- und Farbvalenzen auch die vernehmbare Rutschbewegung hervor. Bei der Betrachtung macht sich ein Entgegenkommen des Korpus bemerkbar, das vornehmlich durch die ungewöhnliche Drehung des Halses und den leicht abwärts gerichteten Körper im Anschnitt, aber auch die an eine Tischfläche erinnernden Kanten im unteren und rechten Bildrand ausgelöst wird. Betty rutscht gleichsam aus dem Rahmen, wodurch kinästhetisch eine Empfindung des Gleitens oder auch Entgleitens spürbar wird.

Noch bevor man zum Leser von Härtels und Pazzinis semiotischen Lockerungsübungen wirklich werden kann, wird man zum Betrachter. Avant la lettre – vor dem Inhaltsverzeichnis – sind zunächst zwei Bilder zu sehen: Das eine zeigt das Gemälde des Interesses – Betty, 1977 – das andere aber, noch davor abgebildete, entführt den Leser regelrecht in ein barthesches Reich der Zeichen, in dem Betty zu situieren wäre: Versehen mit der Bildunterschrift »Zeitschriftenauslage Palais de Tokyo, Paris 15.6.2012« (S. 5) sind aufgereihte Zeitschriftencover zu sehen, darauf ein Pierrot-Clown, die Queen mit zugekniffenen Augen und eben Betty in Variationen, dazu Schriftzüge: Cyborg, Géant, Mouvement, Absolument, L’œil… Diese photographische Aufnahme ist zum Verständnis des Studie nicht nur deswegen methodologisch aufschlussreich, weil die Situierung des Bildes im mythischen Alltag veranschaulicht wird, sie es es auch deswegen, weil man das Blickfänger-Moment vor Augen geführt bekommt, das dieses Bild kennzeichnet: man bleibt hängen und der Eyecatcher tritt in vieldeutige Beziehung zu seinem semiotischen Environment.

Die im Blickfänger-Motiv aufscheinende Anspielung auf Lacan (1987) macht das schreibende Paar auf den ersten Seiten implizit, später dann mit Ausführungen zur Transkription seiner beiden Vorlesungen über die Linie, das Licht und darüber, was ein Bild sei, explizit (S. 103-115). Betty, dessen geometrisches Zentrum das scharf gestellte Auge in Seitenlage bildet, blickt, auch ohne über einen organischen Sehapparat zu verfügen. Aber auf dem Gemälde blickt noch vielmehr, was zu den mehrheitlich mit Bedrohung und Verunsicherung assoziierten Interpretationen offenbar Anlass gab: die fiebrigen Lippen, der exponierte Hals, der plötzliche Schatten. Mit Lacans Frage danach, wie das Sichtfeld das Subjekt bildet oder wie das Subjekt es vielmehr verarbeitet, von all dem, was es anblickt und sich doch nie als ein solches zeigt, gebildet zu werden, können Härtel und Pazzini anhand der Studien von Betty-induzierten, aber auch Betty-assoziierten Symptomen (Rezeptionsvarianten, angrenzende Ikonographien und Semantiken) Einblicke in die kulturelle Verarbeitungspraxis des Bildes geben.

Ausführlich wird beispielsweise der von Kaja Silverman beigesteuerte Katalogtext für die documenta 12 zu Betty besprochen. Kennzeichnend bei Silverman ist ein Hang zur Ausdeutung in Richtung Gewaltsamkeit in Bezug auf Betty: Dem Bild wird eine Ikonographie der Opferung oder gar des Todes unterlegt. Es enthalte Anspielungen auf Richters bildhafte Beschäftigung mit Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof, der RAF, Utopie sowie auf Opferriten des Köpfens. Damit wird aber aus Sicht Härtels und Pazzinis ein nur vorgeblich aufschließender Bedeutungshorizont aufgespannt. Es ist bemerkenswert, wie das Duo anhand eines Abgleichs der beiden vorliegenden Versionen des Katalogstextes, dem englischen Original und der deutschen Übersetzung, ein Ringen um Distanz dem Bild gegenüber aufzuzeigen vermag. Formulierungen Silvermans im Englischen werden in der deutschen Fassung eine gewisse Emphase und Hingabe durch Auslassungen und übersetzerische Bedeutungsverschiebungen genommen, größerer Abstand wieder eingenommen (S. 54-69). Indem das Ausloten der Distanznahme, resp. Ambivalenzen in der Hinwendung in den Textvarianten demonstriert wird, kann die These an Zug gewinnen, dass dieses Bild allgemein ein ebenso verführerisches wie bedrohliches Moment von Entgrenzung, gewissermaßen kopfloser Hingabe ausmacht. Eben dieses verstörende Spezifikum wird bei Silverman durch eine mit dem Tod identifizierende Auslegung abgetötet. Durch das Aufzeigen der Differenzen, Verschiebungen und Unauflösbarkeiten in den durch das Kunstwerk ausgelösten Artefakten, wie Härtel und Pazzini es beharrlich betreiben, werden stillstellende Deutungen wie die Silvermans aufgebrochen – das Kunstwerk so gleichsam zurück ins Werk gesetzt. Es kann seiner aufstörenden Arbeit wieder nachgehen. Bisweilen wirkt es so, als eilten sie wie der Engel Abraham und Isaak dem Bild zur Seite, damit der schließende Akt nicht vollzogen zu werden braucht und stattdessen in symbolischer Weise davon Kunde gegeben werden kann.

Silverman betreibt ein ähnliches Verfahren der Stilllegung der Arbeit von Differenzen zwischen Kunstwerk und Künstler, Darstellung und Dargestelltem, Bild und Interpretation, wenn sie auf den Bereich der Verkörperung, der Idee einer in Leiblichkeit fundierten Verbundenheit zurückgreift: Mit der Wendung Flesh of my Flesh (zgl. der Titel einer Monographie Silvermans) meint sie nicht weniger als ein alle – rezeptionsästhetischen – Regungen grundierendes vereinheitlichendes Prinzip, das auf die (Wieder-)Herstellung von Homogenitäten abzielt, wo Wiedererkennen (der engl. Terminus recognition lässt auch Anerkennung zu) und Ähnlichkeit aufscheinen (S. 121-137). Diesem analogiebildenden Flesh-Konzept können Härtel und Pazzini nur insoweit etwas abgewinnen, als zwischen dem als ähnlich Erlebten letztlich ein Triebgeschehen zur Wirkung gelangt, das überhaupt erst Analogien herstellt. Eben das, was als analog gesehen wird, deutet aber auf die Manifestation einer Triebhaftigkeit hin, deren Repräsentation gleichwohl misslingt: „Mit dem Trieb kommt dann stärker das ins Spiel, was drängt, etwa in den verschiebbaren Vorstellungen, den symbolischen Platzierungen bzw. hin zu den Repräsentanzen, aus deren Gefüge er fällt. Das eben, was – real – nicht aufhört, sich (nicht) zu manifestieren” (S. 136).

Nach und nach positionieren sie mittels ihrer triebaufspürenden und -aufstörenden Lektüren Betty in einem Nexus unaufhebbarer Konfliktlinien zwischen interpretativ leichtfertig harmonisierten Differenzen: Mädchen-Frau, Vater-Tochter, schuldig-unschuldig, abstrakt-figurativ. Feinsinnig wird das Spannungsfeld dieser und anderer schwer bestimmbarer, stets trieberschütterter Krisengebiete des Kulturellen anhand eines Kommentars einer Gesprächspassage zwischen Babette Richter und ihrem Vater nachgezeichnet. Dabei wird das Interview nicht durch Paraphrase zerlegt und in eine Argumentation eingebunden. Stattdessen werden das Interview und die Kommentare zu den jeweiligen Redezügen in Kolumnen abgedruckt, so dass der Eindruck einer Art Livekommentar zu einem bühnenhaften Szenario der Kommentare liegt auf dem Missverstehen und Vorbeireden des Paares: was wird aufgegriffen, was ausgelassen, wie wird gehört und was mit unvorhergesehenen Assoziationen verknüpft? Die Verwicklungen und Verfehlungen zwischen den Generationen und Geschlechtern treten dabei zutage und variieren Themen, wie sie zuvor in den eher rezeptionsorientierten Lektüren elaboriert werden konnten.

Die hier knapp zusammengefassten Passagen sind nicht mehr als Stichproben der Fülle an sexuierenden Interpretationen, die der stimmungsvolle Atlas-Band zu bieten hat. Sexuierend sind die sich akribisch an Betty, 1977, abarbeitenden Deutungen insofern, als sie eine auftrennende Bewegung (lat. secare – dt. trennen, schneiden) betreiben, die das Werk in doppelter Weise freisetzt: zum einen wird es von stillstellenden Sichtweisen abgelöst und zum anderen wird sich entlang eben dieser Sichtweisen auf die Wirkweisen des Bildes eingelassen, wodurch Unschärfezonen, Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten aufgezeigt werden. Betty, 1977, gelangt auf diesem Wege zu neuer Geltung. Die Methode hat den eigentümlichen Effekt zur Folge, dass das Bild beim Lesen zunehmend an enigmatischer Präsenz vor dem inneren Auge gewinnt. Härtel und Pazzini ermöglichen so, was sie als Basiskriterium ihres abschließend definierten Empiriebegriffes bezeichnen: eine „neue Erfahrung“ (247). Empirie – allein die unverblümte Aneignung dieses konnotativ belasteten Begriffes vergnügt – ist ihnen nicht die Idee, man müsse das Objekt in ein dafür geschaffenes Methodenkorsett stecken, mithin fixieren, um ein und dasselbe Resultat endlos oft reproduzieren zu können; Empirie meint hier das Experimentieren mit Gefahren und Unvorhersehbarkeiten, die Verunschärfung des Scharfen und Verschärfung des Unscharfen im Kulturellen, verbunden mit der – ungerichteten – Absicht, Unerwartetes zu schauen, Unbewusstes aufzustören, wo es nicht zu vermuten gewesen wäre. Empirie ist dann lustvoller Kompetenzverlust oder auch fröhlicher Inkompetenzerwerb durch die Sache.

Benedikt Salfeld-Nebgen, texte. psychoanalyse. ästhetik. Kulturkritik, Heft 2/2017, 37. Jahrgang

Bredekamp, Horst (2015). Der Bildakt. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007. Neufassung 2015. Berlin: Wagenbach.

Freud, Sigmund (1914b). Der Moses des Michelangelo. In: GW X.

Lacan, Jacques (1964). Das Seminar von Jaques Lacan Buch XI: Die Grundbegriffe der Psychoanalyse. Texterstellung durch Jacques Alain Miller. Übersetzt von Norbert Haas. 3. Auflage. Weinheim/Berlin: Quadriga.

Reiche, Reimut (2011). Mutterseelenallein #2. Das Tabu der Schönheit in Kunst und Psychoanalyse. Nexus Vol. 91. Frankfurt am Main, Basel: Stroemfeld/Nexus.

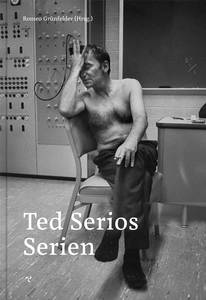

Skeptiker

Buchkritik zu

Ted Serios. Serien

Romeo Grünfelder (Hrsg.)

564 Seiten

352 Abbildungen

16,5 cm x 24 cm

Klappenumschlag

Autoren

Philippe Dubois

Peter Geimer

Romeo Grünfelder (Hrsg.)

Bernd Stiegler

38,- Euro

978-3-941613-46-1

Textem Verlag 2016

http://www.textem.de/fileadmin/pdf/Dok._16.09.2017__22-45.pdf

Jürgen Kleft: Shellpunk

Jürgen Kleft: Wenn der Outdoor-Trend zu Kunst wird

Wer oder was ist ein Shellpunk?

Als Drake im Video zu Hotline Bling das Modell Maya von Moncler trug, also die rote Jacke, verdoppelten sich am Tag nach seinem Erscheinen die Umsätze der Marke. Man kennt das von Beyoncé und Red Lobster, Rihanna und Hood by Air (R.I.P) und vielen anderen Stars, die bestimmte Labels pushen, als Testimonial oder einfach so. Damit sich das auszahlt, braucht es Berühmtheiten dieser Größenordnung, denn wenn ein Kay One (R.I.P) in „Style und das Geld“ „Ich trag‘ ’ne nagelneue Jacke von Moncler und chill am Meer, yeah“ singt, nimmt das wohl eher keinen direkten Einfluss auf die Verkäufe. Einen Schluss lässt es aber trotzdem zu: Die hochpreisigen Daunenjacken von Moncler, ursprünglich für den winterlichen Bergsport gedacht, können heute auch locker im Hochsommer am Meer getragen werden. Nicht nur in der Popkultur ist man von Outdoor-Produkten fasziniert, kein Tag vergeht, an dem man keinen Träger eines Fjällräven-Rucksackers oder einer North Face-Jacke in der Fußgängerzone vorbeischlendern sieht. Diese Leute kommen nicht direkt vom Berg.

Einen Begriff gibt es dafür natürlich auch schon: Gorpcore soll es nämlich heißen, wenn man sich im urbanen Raum so kleidet als stünde eine mehrtägige Wanderung bevor. Der Trend beflügelt nicht nur die Modewelt, die mit glitzernden Rucksäcken und Stirnbändern kontert, sondern auch die Kunst.

Jürgen Kleft: Shellpunk

Das Wiener Kollektiv, das unter dem Namen eines seiner Mitglieder, Jürgen Kleft, läuft, arbeitet sich in seiner ersten großen Publikation „Shellpunk“ am Phänomen Outdoor ab und liefert mit dem Titel auch einen eigenen Neologismus, der aber über die Grenzen von Gorpcore hinausgeht, „Der Shellpunk ist derjenige, der die Katastrophe sucht, sie absichtlich herbeiführt […]“, heißt es in einem von Kleft selbst verfassten Beitrag in dem gleichnamigen Buch, das gerade im Hamburger Textem Verlag erschienen ist.

Es geht Kleft also nur am Rande um den Peak Performance-Shopper, eher um den Typ Prepper bzw. Survivalist, also um Menschen, die sich aktiv auf den Ernstfall vorbereiten und oftmals Youtube-Videos dazu nutzen, wesentliche Skills, die es zum Überleben braucht, vom Feuermachen bis zum Hüttenbau, weiterzugeben. Als Nischenphänomen kann man das eigentlich nicht wirklich bezeichnen. Channels wie Primitive Technology zählen immerhin 4 Millionen Abonnenten. Die Auseinandersetzung Klefts mit diesen Phänomenen manifestiert sich in dessen Kunst durchaus vielseitig. Keramik spielt eine große Rolle, Rucksäcke und natürlich das Zelt. Das führt in Klefts Fall auch dazu, dass die Ergebnisse unterschiedliche sind. Mal wird man von Mode, mal von Skulptur sprechen dürfen; wenn auch die Grenzen verschwimmen.

Es verwundert eigentlich nicht, dass sich das Kollektiv schon seit 2012 mit der Shellpunk-Thematik beschäftigt, da sie so viel Interpretationsspielraum ermöglicht. Einerseits natürlich den besprochenen Outdoor-Hype, der Assoziationen zu active wear zulässt und die Frage aufwirft, ob Kleidung, deren Anwendungsbereich so genau definiert ist so häufig „zweckentfremdet“ wird. Man kann, gerade wenn man sich die Zelte ansieht aber auch an die Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts mit ihrer Urhütte denken, genauso aber auch an die aktuelle Flüchtlingskrise. Auch eine Art postapokalyptische Zeit, auf die die Prepper ja mehr als implizit vorbereiten, eröffnet durchaus politische Deutungsmöglichkeiten der Arbeiten.

Neben den gut inszenierten Bildern, die die einerseits bereits erfolgte Ausstellung und auch eine Modeschau dokumentieren, andererseits einzelne Werke abbilden, finden sich auch einige sehr lesenswerte Texte, die sich mal mehr, mal weniger am eigens erfundenen Phänomen Shellpunk abarbeiten und nicht zuletzt dafür sorgen, dass man nicht von einem Ausstellungskatalog, sondern eher von einer Monographie sprechen muss.“Das Jagen und Sammeln“ von Nina Gross und Raphael Dillhof, ein Beitrag der sich erst gegen Ende der Publikation findet, liefert den perfekten Einstieg in Klefts Werk – sollte man unbedingt zuerst lesen. Katharina Schaars Beitrag „Daunenweiche Abenteuer: Funktionskleidung als Fetisch“ beschäftigt sich unter anderem mit „Puffys“, also Daunenjackenfetischisten. Man kann sich mithilfe der Publikation aber auch gut an Heidegger annähern.

Insgesamt jedenfalls eine ziemlich ausladende Würdigung eines fiktiven Charakters, den eigentlich jeder selbst verwirklichen kann. Shellpunk sein, anyone?

The Gap, Amira Ben Saoud, Juni 2017

Kultur & Gespenster »No balance«

Es geht also um die Verkörperung am Rande der Darstellbarkeit: Was ist schon normal? Es handelt sich um den letzten Teil des großen, im Herbst 2014 begonnenen Ausstellungsprojektes „Krankheit als Metapher. Das Irre im Garten der Arten“. Dabei greifen „die hier zusammengestellten Texte … verschiedene inhaltliche Stränge auf“; insgesamt wurden die Themen Depression, Kreation und Norm abgehandelt im großen Schwung. Dabei geht es um Gesundheit und Krankheit in der philosophischen Diskussion ebenso wie um Burn-out, das früher einmal Neurasthenie hieß und ansonsten die gleichen Probleme bei der Diagnostik macht. Und wer „häufiger Besuch von Geistern hat, unter Schlafstörungen leidet … ohne dabei auf Habermas zu vergessen, müsste viele brauchbare Artikel in dieser Ausgabe finden“, finden die Herausgeber. Und wir finden das auch.

Was ist also normal und warum ist das so erstrebenswert?

Nachzulesen in Kultur & Gespenster.

Buchkultur August/September 2017

Christian Bernhardt: Jana Jana Jana

Rezensent: Thorsten Krämer

Redaktion: Adrian Winkler

Christian Bernhardt: Jana Jana Jana

Textem Verlag, 2017

216 Seiten, 16,00 Euro

Teaser

Acht Variationen über den ersten Schultag - Christian Bernhardt erzählt von freundlichem Anpassungsdruck und kreativem Stühlewerfen.

Beitrag

Die Ausgangslage dieses Buches ist einfach: Jana, eine junge Frau Mitte 20, erinnert sich an ihren ersten Schultag. Was zunächst klingt, als könnte es eine Schulaufgabe sein, erweist sich in der Hand des Autors Christian Bernhardt als Startpunkt einer weitreichenden gesellschaftlichen Recherche mit den Mitteln der Literatur. Denn nicht nur eine, sondern gleich acht Janas schildern ihren ersten Schultag. So entfaltet sich im Lauf der Lektüre ein Panorama dessen, was es heutzutage heißt, als Mädchen den ersten Schritt ins gesellschaftliche Leben zu machen. Die Erlebnisse der ersten Jana etwa lassen sich als Allegorie auf die Hysterie lesen, deren klinische Untersuchung bekanntlich die Anfänge der Psychoanalyse markiert und die selbst heute noch Frauen gerne attestiert wird. Auch Jana dürfte mit einer solchen Diagnose rechnen, nachdem sie an ihrem ersten Schultag einen Stuhl aus dem Fenster des Klassenraums wirft. Doch Christian Bernhardt zeigt, wie Janas Ausbruch bereits eine durchaus angemessene Reaktion auf die grenzenlosen und damit nicht zu erfüllenden Anforderungen der Lehrerin darstellt. Diese möchte, dass alle still sind.

Und auch als es dann still war, reichte das das nicht, dann war es nicht lange genug still, denn nachdem alle merkten, dass es still war, wurde es natürlich gleich wieder laut, und dann hieß es, still heißt auch, eine Weile still. Also still reicht ihr nicht, dachte ich. Und wie lange still? Habe ich dann laut gefragt, etwa volle fünf Minuten und fünfundfünfzig Komma fünfundfünfzig still?, habe ich in ihre Stille hineingefragt, und sie hat mich angestarrt, als sei sie gerade von jemand sehr fest gebissen worden. Gleich darauf lächelte sie mich an und nickte mir langsam zu.

Allen Janas dieses Buches ist gemein, dass sie keineswegs wie sechsjährige Mädchen denken und handeln, sondern wie Erwachsene. Aber dann auch wieder nicht. Christian Bernhardt gelingt ein Balanceakt, der Realismus und Traumlogik verbindet, seine Janas wechseln zwischen Naivität und Reife, und trotz aller ausgestellten Künstlichkeit bleibt die Welt des Buches immer kenntlich als die unsere. Die Reduktion auf den einen Tag des ersten Schulbesuches erweist sich nicht als Einschränkung, sie eröffnet vielmehr ganz neue Möglichkeiten, um Themen wie Gender, Körperbilder oder Rassismus zu verhandeln. Dabei, und das ist die große Stärke dieses Buches, stellt der Autor keine Thesen in den Raum, sondern beschränkt sich aufs Erzählen. Es ist nur der Rezensent, der an dieser Stelle einen möglichen Überbau liefert, zum Beispiel durch Rückgriff auf die Ethnologie. Die hat den Begriff der Übergangsriten geprägt für solche Stationen im Leben des Einzelnen, die ihn auf formalisierte Weise in eine Gesellschaft einführen und in dieser verankern. In den verschiedenen Durchgängen dieses Buches rückt der Autor immer neue Facetten dieses Rituals in den Vordergrund: die Beziehung zur Lehrerin, den Kontakt mit den Mitschülerinnen, Aussehen und Inhalt der Schultüte, die Kleidung. Ein wiederkehrendes Element sind die ersten Aufgaben, die von den Schülerinnen erfüllt werden sollen: das Schreiben des eigenen Namens, das Abmalen eines Bildes. Allein diese letzte Verknüpfung nutzt Christian Bernhardt auf prägnante Weise, um den paradoxen doppelten Imperativ zu illustrieren, der unsere heutige Gesellschaft prägt: Sei du selbst! Mach es wie die anderen! Natürlich ist die Schule heute kein Ort der Zurichtung mehr, wie sie es früher war. Doch ihre Funktion ist noch immer die gleiche, nur die Methoden haben sich geändert. Es braucht keine Schläge mehr, um das Machtgefälle zwischen Lehrerin und Schülerinnen zu demonstrieren, die Kontrolle wird nun viel effizienter als Selbstkontrolle implementiert.

Der große kurzhaarige Kopf meiner Lehrerin erschien dicht über meinem Tisch, auf dem ich schrieb. [...] Du sollst doch die Giraffe abmalen, wie es alle anderen auch tun. Ja, ich sah nach rechts und nach links die anderen, die ihre Giraffen in ihre Hefte malten, große und kleine und bunte Giraffen, auch ich konnte gute Giraffen zeichnen und hatte schon Giraffen auf Papier gezeichnet oder gemalt, jetzt wollte ich keine Giraffen zeichnen oder malen und dann auf meinem Heftpapier sehen. Die Giraffe später, sagte ich, jetzt schreibe ich weiter in mein Heft. Sie sagte nichts, blieb aber stehen.

Nie war die Repression so freundlich wie heute, und selten wurde diese Erkenntnis auf so spielerische Weise vermittelt wie durch dieses Buch. Die Janas, die der Autor uns vorstellt, erleben zum Teil schreckliche Dinge, bleiben aber im Kern unversehrt. Das liegt vor allem an der kindlichen Freude am Erfinden und Erzählen, die die Protagonistinnen verbindet. Aber vielleicht ist auch die Zuschreibung "kindlich" für diese Freude schon falsch und Teil des Problems. Christian Bernhardts Janas schärfen den Blick für solche Zusammenhänge. Denn so einfach die Grundidee dieses Buches, so vielfältig sind die Erkenntnisse, die sich daraus ziehen lassen.

Mosaik / Resonanzen Sendedatum: 14.07.2017 Christian Bernhadt: "Jana Jana Jana"

Ted Serios: Thoughtography as Timeless Enigma

“Ted Serios worked as a bellhop at the “Chicago Conrad Hilton Hotel” together with his colleague George Johannes who hypnotized Serious in order to spot hidden locations of sunken treasures in the sea”

Even though the publishing of this book dates back to 2016 its subject remains timeless: To the present day Ted Serios is still a haunting figure and one of the most enigmatic figures in photographic history due to his mysterious practice of “thoughtography”. Ten years after Serios’ death “Ted Serios: SERIES” edited by German author and film maker Romeo Grünfelder sets out to reconstruct in over 564 pages not only the circumstances and efforts that were made to prove that human thought has not only the power to create images, but furthermore the ability to transfer those images as decipherable to light sensitive photo material.

Born in Kansas City, 1918, as Theodore Judd Serious, not many details are known about his life apart from the fact of a minimal school education. We also know that his service in the US Army during the Vietnam War, from which he returned disabled left him to suffer severe ill health and repeated hospitalization. Nevertheless, around the early 1950s Ted Serios worked as a bellhop at the “Chicago Conrad Hilton Hotel” together with his colleague George Johannes who hypnotized Serios in order to spot hidden locations of sunken treasures in the sea. According to Serios, it was because of hypnosis that he discovered his psychic abilities to transfer his thoughts to Polaroid film, which upon public recognition became an issue of scientific interest around 1960. After years with numerous unsuccessful attempts from both, Johannes and Serios, laid scientific claim for the ascribed paranormal phenomenon.

Eventually, in 1963, Pauline Oehler, at that time Vice President of the “Illinois Society for Psychic Research”, published her article “The Psychic Photography of Ted Serios” in the American “Fate Magazine” after she had personally witnessed several demonstrations by Ted Serios of his exceptional technique in “taking” pictures. After, Curtis Fuller the co-founder and publisher of “Fate magazine”, sent a copy of the article to Dr. Jule Eisenbud to elicit interest with the renowned professor in psychiatry at the University Colorado Medical School who was also noted as an honorary member of the American Society for Psychical Research (ASPR) and also the “Parapsychology Foundation”. Fuller received an answer from Eisenbud’s expressing severe doubt and the suspicion of nasty fraud.

Finally, Fuller’s persistence with the Serios’ case convinced Eisenbud to meet Serios in person. The experience was fortuitous: Between 1964 and 1966 Serios underwent more than a dozen controlled experiments held by Eisenbud in order to prove his ability of “thoughtography” in front of a constantly changing group of witnesses from the area of psychiatry, physics, photography, engineering and other sciences who as a majority signed observer statements asserting that they have witnessed the production of pictures under a condition in which no normal explanations were conceivable. In 1967, Eisenbud summarized the results of his extensive research programme on Serios with a database of over 400 Polaroids in his publication “The World of Ted Serios: Thougtographic Studies of an Extraordinary Mind”. Also in 1967 and even more strangely, Ted Serios’ special ability vanished until his death on December 30, 2016.

“Between 1964 and 1966 Serios underwent more than a dozen controlled experiments held by Eisenbud in order to prove his ability of “thoughtography” in front of a constantly changing group of witnesses from the area of psychiatry, physics, photography, engineering and other sciences”

Questioning the present: What is this book “Ted Serios: SERIES” all about? If you want to add one of the most complete and reproduced collections of the paranormal Polaroids taken by Ted Serios to your library, including incorrect exposures of “Whities and “Blackies”, you definitely need to purchase Grünfelder’s publication. Grünfelder’s efforts in initially getting access to the Eisenbud heirs and his estate (which found a home at the “Albin O. Kuhn Library at the University of Maryland”) is applaudable, to say the least. The publishers also assigned the 324 remaining Polaroids from the archive to an order of production within nine experimental sessions, and finally got all the ordered pictures reproduced in pristine quality, which must have been a tremendous amount of work. Also, Grünfelder’s dedicated comments to explain the specificities of each of the nine sessions are pretty valuable for the reception and evaluation of these pictures taken under inexplicable nevertheless so far controlled conditions.

Inexplicable but nevertheless controlled: Grünfelders’s own contributions to Serios’ practice circles also around the question of fraud that was a constant concomitant brought from several parties inside and outside the scientific community because Serios had used what he himself called a “Gizmo”: a tool, as he said, that would help him to better concentrate on his paranormal work. The “Gizmo” was a kind of a cylindrical paper or plastic tube, which Serios or the witnesses always held in front of the lens of the camera, commonly a Polaroid Land camera. The “Gizmo” was under high suspicion because its simple construction, generally speaking, it could have made it possible to hide a tiny slice of a micro positive inside the tube that would provide the picture reference instead of Serios’ thoughts.

Since Serios was regularly confronted with very different so-called ‘target pictures’ right at the beginning of a session needed to fulfil the task of a “thoughtograph”- for instance, motifs related to the Olmec period in Central America 800 to 400 B.C., to an etching of the medieval town of Rothenburg, or to buildings in Central City, Colorado, there had been always some “hits” – or in other words- Polaroids which showed such specific shapes and structures that were to relate to the ‘target picture’ of which Serios, a man with little general education, had no knowledge before the session, it was met with some skeptisism. Grünfelder’s meticulous reconstructions of the sessions that were operated differently from each other gives the impression that that fraud was almost impossible although his argumentation sometimes runs heavily out of scope and makes it hard to follow at some points within the text.

Apart from Grünfelder’s vague debate of other’s capricious explanations as well as apart from the considerable numbers of footnotes set in a approx. 6 pt fonts size and as such only readable with a magnifier, the publication highlights some crucial yet unanswered incidents and questions. On the other hand questions arise such as- Why is it argues that thoughts must result in recognizable images of specificity in order to prove abilities beyond the rational? How come some insist on the realism of photography regarding the “iconography of the soul” – a term used by art historian and specialist in photo history and theory Peter Geimer in his contribution “Visibility/Invisibility, critique on a dichotomy” within the book.

Additionally, Geimer’s essay gives some clear insights in the history of photographic usage of both the arts as well as science, by which the latter is distinguished between photographs of the visible world, as it were the trajectory of bullets, and photographs of the invisible world, for instance, astronomical phenomena. With respect to photographic depictions of the invisible world, it is quite an interesting phenomenon in its own right when coming to terms with the beliefs that photography could provide any sort of objective information of things, which are beyond the visible. Eventually, we end up here again with the question of evidence by analyzing and qualifying images given by the means of photography.

Ted Serios: SERIES

Edited by Romeo Grünfelder with contributions by Philippe Dubois, Peter Geimer, Bernd Stiegler, Romeo Grünfelder as well as reprints of articles by Pauline Oehler and Jule Eisenbud

Published by TEXTEM Verlag Hamburg, 2016

564 pages with 324 Polaroid facsimiles in total.

Image Copyright Information: © 2002 by Jule Eisenbud collection on Ted Serios and thoughtographic photography. Special Collections. Albin O. Kuhn Library & Gallery, University of Maryland, Baltimore County.

By Claudia Seidel on July 7, 2017

TEXTEM

(All Rights Reserved. Text @ Claudia Seidel. Images @ Ted Serios.)

Connect to the ASX world!

Szene Hamburg, Juni 2017

Stefan Panhans: „We Just Left Shore“

Stefan Panhans: „We Just Left Shore“ Kultur-Port, Claus Friede, 09. Mai 2017 um 09:20 Uhr |

Kunstbulletin

Die Redaktion empfiehlt

Sich über das «blöde Diktat» der Inspiration erhaben zu erweisen, war für Baudelaire – wie für jeden Dandy – so etwas wie Ehrensache. Zwar lässt man sich gern von der Inspiration bereichern, zugleich ist sie kränkend, denn ein Dandy, der sich ja dem Künstlichen verschworen hat, muss sich von ihr hintergangen fühlen. Nicht als Gabe höheren Zuspruchs vermag er sie zu sehen, eher als demütigende Bevormundung. Der Dandy, gemeinhin als dem Schöpferischen nah verstanden, definiert sich im Gegenteil zu weiten Teilen als Gegenteil des sog. schöpferischen Menschen, ja – so der Psychologe und Publizist F. W. Heubach in seiner in verschiedenen Kapiteln den Dandysme äusserst anregend vorstellenden Publikation – ihm eignet eine anti-schöpferische Tendenz, in dem Masse, wie sein Werk sich frei zeigt von dem, was als charakteristische Handschrift des Künstlers so grosse Beachtung erfährt, frei von aller Subjektivität oder irgendwelchen Spuren künstlerischen Ringens, d. h. bar all dessen, was wir als das Authentische sehen. Nur ein Werk, welches gewissermassen keines ist, gilt dem Dandy als künstlerische Vollendung – wie bspw. der Flaschentrockner von Marcel Duchamp. Die Affinität des Dandys zum Künstler und zum Künstlerischen sei eher gering, schreibt Heubach, das Schöpferische erfülle den Dandy eher mit Grauen, wie auch Frauen oder die Natur den Dandy mit Abscheu erfüllen.

Friedrich Wolfram Heubach, le dandysme,

Bd. 13 Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden,

Textem Verlag, Hamburg 2017

Kunstbulletin 5, 2017

Grenzwissenschaft aktuell

Saarbrücken (Deutschland) – In den 1960er Jahren sorgte der US-Amerikaner Ted Serios mit seiner Behauptung für Aufsehen, er könne mittels psychischer Energie Gedanken auf Polaroidfotos abbilden. Trotz umfangreicher Untersuchungen und Experimenten, bei denen eine Unmenge an sog. Gedankenfotografien entstanden, konnten Serios‘ Behauptung wissenschaftlich weder bestätigt noch eindeutig widerlegt werden. Auf einem Vortrag an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, referiert der Filmemacher Romeo Grünfelder unter dem Titel „Ted Serios, das ‚vermutlich bestuntersuchte Medium der Parapsychologie'“. Grünfelder ist Herausgeber des Buches „Ted Serios – Serien“, das das Standardwerk des Psychiaters Jule Eisenbud, „Gedankenfotografie“ von 1975 um bislang unveröffentlichte Polaroids ausgewählter Serien ergänzt. Grenzwissenschaft-Aktuell verlost ein Exemplar von Grünfelders Buch.

Theodore (Ted) Judd Serios arbeitete zunächst als Hotelpage in Chicago, als er für seine Produktion von „Gedankenfotografien“ auf Polaroidfilm im Laufe der 1960er Jahre bekannt wurde. Serios selbst behauptete, Grundlage seien allein seine psychischen Kräfte, was Fotografen und Skeptiker seither zu widerlegen versuchen. Obwohl verschiedenste Skeptiker Mittel und Wege gefunden haben wollen, die „Gedankenfotos“ mittels Taschenspielertricks zu reproduzieren (s. Video), starb Serios mit 88 Jahren am 30. Dezember 2006 in Chicago – ohne dass ihm je direkt ein derartiger Schwindel nachgewiesen werden konnte.

Untersucht wurde Serios hauptsächlich von dem Psychiater und Parapsychologen Jule Eisenbud, der Im Jahr 1950 als außerordentlicher klinischer Professor für Psychiatrie an die Universität von Colorado Medical School nach Denver wechselte. Eisenbud widmete sich während seines Werdegangs den Forschungsgebieten der Psychiatrie, Psychoanalyse, Anthropologie und Hypnose. Er war einer der Ersten, der Gedankenübertragung und andere PSI-Fähigkeiten als Kommunikationsmittel erkannt und sie als wesentliche Faktoren in die Psychoanalyse einbezogen hat. Bekannt wurde er vor allem durch sein Buch „The World of Ted Serios“ (New York 1967; 1975 unter dem Titel „Gedankenfotografie“ in deutsch erschienen) in dem er seine Forschungsergebnisse zu Ted Serios zusammenfasste.

Romeo Grünfelder (Hrsg.): „Ted Serios – Serien“

Textem Verlag, 564 Seiten mit 352 Abbildungen, Klappenumschlag, ISBN 978-3-941613-46-1; Preis: 38,- Euro

© grenzwissenschaft-aktuell.de

Kultur & Gespenster Nr. 18 »NO BALANCE«

Zeitschrift "Kultur und Gespenster"

Wenn die Schlafüberwachungs-App nichts bringt

Elektrosmog, proaktive Lebensmittel und Lebensweisen: Die aktuelle Ausgabe des Zeitgeistmagazins "Kultur und Gespenster" dreht sich um das Thema "No Balance". Mit seinen 300 Seiten wird schon alleine äußerlich der Begriff der Zeitschrift gesprengt.

"Nerven wollen kein Bündel sein. Drum schmier sie mit Butter ein!"

Fastenzeit also. Kann man ja auch digital: Eine Portion weniger nehmen, hiervon und davon. Für Smartphone und Laptop-Abstinenzler empfiehlt sich "To Go" die 18. Ausgabe des Magazins "Kultur und Gespenster": Mit 300 Seiten und großem Format eine gewichtige Zeitschrift. Trainiert die Arme schon beim in die Bahn Tragen. Beeindruckt andere Passagiere, die an ihren "gewöhnlichen" Geräten herum daddeln. Nora Sdun, Mit-Herausgeberin des Magazins meldet sich, nochmal digital, via App aus Hamburg und beschreibt das Thema der neuen Ausgabe so:

"Die Fitness, die gefordert wird im Moment. Die Fitness ist die Krankheit, von der viele Leute befallen sind. Die Idee, dass man sich verbessern kann, et cetera. Das ist ein Krampf."

Krank ist das neue Normal? Wobei...

"Krankheit ist einfach Krankheit. Krankheit ist keine Metapher, auch kein Lebensgefühl. Das darf man nicht vergessen bei diesen ganzen Überlegungen. Es gibt Leute, die wirklich krank sind. Und dann hat das mit Hipness sehr wenig zu tun."

"Der Maaagen, so überlaaaaden, von Surrogaaaten."

Gemeint ist das Themenheft "No Balance" also nicht zynisch, sondern als großes Dossier rund um Zivilisationskrankheiten und medizinische Grenzfälle. Der erste von einem Dutzend Artikeln arbeitet heraus, dass es da Zyklen gibt, schon seit hundert Jahren. Da treten also neue Symptome auf, immer mit der Einführung einer neuen Technologie verbunden. "Hysterie" geisterte einst als neues "Frauenleiden" durch die Gazetten als die ersten großen Telefonvermittlungen aufmachten. Dann folge eine Phase der Rationalisierung – das sei also ein "Frauenleiden", weil ja nur Frauen als Telefonistinnen arbeiteten - sowie der Versuch der Pharmaindustrie, Kapital daraus zu schlagen. Und schließlich ein neuer Symptomzyklus. Dann kann man die Generation vorher auslachen: Wie dumm waren die denn?

"Zucker, Zucker, Zucker, ist gesund und macht schön schlank."

Schön krank, oder? Ist ja aktuell ganz anders bei Zuckerersatzstoffen und 24/7-Elektro-Sensibilität, für die uns die folgenden Generationen auslachen werden. Kultur und Gespenster Nr. 18, das ist also auch so eine Art großer Beipackzettel mit 300 Seiten Risiken und Nebenwirkungen, als Non-Profit-Projekt zusammengestellt von einer fünfköpfigen Redaktion. Nora Sdun, hauptberuflich Galeristin, wird auch an Nr. 18 nichts verdienen:

»Was ist schon normal? Getting shit done!« Die 18. Ausgabe von Kultur und Gespenster heißt so wie das, was gerade der Fall ist: No Balance.

In langen und noch längeren Essays und Artikeln geht es u. a. um: Das Ich als Zitterpappel. Der Eigensinn der Patienten. Die Unruhe nervöser Selbsterfahrung. Amputationsfetischismus, Body Integrity Identity Disorder und Transability. Kränk!...

"Der Spaß an der Konzeption eines Magazins: Es ist als ob man eine große Ausstellung kuratiert. Das ist ein Kombinationsgeschäft von Texten: Historischen Texten, Dinge, die man zweitverwertet, aus Büchern, die bereits erschienen sind."

Das reicht von der Studie über Uniformtrends wie der Bomberjacke in der Mode bis zu einer "Philosophie des unternehmerischen Selbsts", dass man sich das Medikament Ritalin "reinpfeife", weil das "so schön fokussiert mache", auch schon im Studium! Wie man da drankommen kann? Legal oder illlegal - ein Fall, der bereits den ARD-Tatort zu einem Drehbuch inspirierte. Natürlich die etwas schräge Wache, mit Christian Ulmen und Nora Tschirner.

"Nerven wollen kein Bündel sein. Drum schmier sie mit Butter ein!"

Kultur und Gespenster, Nr.18, das ist eine ganz wunderbare und eigenständige Publikation – auch ästhetisch, mit Tarot-Karten-Layout als Illustration. In 2000er Auflage erscheint sie. Mehr als das Einspielen des Selbstkostenpreises wird dabei finanziell nicht heraus kommen, sagt Nora Sdun, die gezielt Bahnhofsbuchhandlungen beliefert. Ein bisschen streuen, Menschen erreichen – und beeindrucken - will sie am Ende ja schon. Wobei...

"Man muss aufpassen, dass man nicht in so einen Schulterklopf-Modus verfällt, zu den Guten und Wichtigen gehört. Es ist eher so, dass man von einer gewissen Verrücktheit ergriffen ist. Es geht – hört sich pathetisch an – um die Wiederentdeckung der Unschuld aus dem Geiste der Reflexion."

"Ja, Leute, mit Butter, ist alles in Butter"

Von Peter Backof

Deutschlandfunk Corso, 2. 3. 2017

zu Kultur & Gespenster Nr. 18 »No Balance«

Kultur & Gespenster Nr. 18 - "No Balance"

296 Seiten

ISBN 978-3-941613-97-3

Erschienen im: Textem Verlag 2017

Preis: 16,00 €

"Le Dandysme"

Narziss und Schmollmund

Schlau, aber schnöselig: Ein Buch über Dandys im Textem Verlag

Textem ist ein kleiner Hamburger Verlag, der auf wohltuende Weise dem Größenwahn zuneigt. Ein besonders schönes Beispiel ist dafür der Stimmungsatlas in Einzelbänden. Hinter dem programmatisch sperrigen Titel verbirgt sich eine Essay-Reihe, die in Zeiten von Schnelldenkern und twitternden Pointen-Produzenten die universalhistorischen Wissensbestände neu kartografieren und ihr progressives Potenzial erschließen will.

Mittlerweile sind 15 Bände erschienen, alle sehr unterschiedlich in der Herangehensweise: Angst von Thomas Gann ist grundsolide Literaturgeschichte, Verkrampfung von Armin Chodzinski wildes Denken, Arglosigkeit vom Theaterautor und Regisseur Kevin Rittberger eine Folge furioser literarischer Fragmente.

Zuletzt ist zum Buchstaben D Le Dandysme erschienen, von Friedrich Wolfram Heubach, der lange an der Kunstakademie Düsseldorf Psychologie gelehrt hat. Der Autor schreibt vorweg, der Dandysme sei keine Stimmung, stehe also zur Reihe, in der er erscheint, "wie der Dandy zum Mitmenschen".

Das ist schön, weil auch der Verlag, in dem das Buch erscheint, sich zu anderen Verlagen so verhält. Textem bringt in seinem schrägen Kunst- und Literaturprogramm schon mal Bände heraus, die verstiegen zu nennen eine Untertreibung wäre. Aber manches erweist sich als das, was später alle mal lesen, wie im Fall von Frank Witzel, der Jahre nach seinem Textem-Auftritt den Deutschen Buchpreis bekam, oder Thomas von Steinaecker, der zweimal knapp an diesem Preis vorbeischrammte.

Passend zum Thema macht Le Dandysme optisch viel her. Wer den auberginefarbenen Band aus der Jackett-Tasche hervorzaubert, wird alle Smartphones ringsum blass aussehen lassen. Aber natürlich geht es dem Autor gerade nicht um Optik. Dass der Dandy vorwiegend ein Ereignis der Herrenoberbekleidung sei, gegen diese Idee schreibt Heubach an. Er zitiert den französischen Dichter Charles Baudelaire, dessen zentrale Bestimmung des Dandys lautete: "er muss leben und schlafen vor einem Spiegel". Für Heubach steckt aber in diesem Programm kein Narzissmus, keine Vergötterung des eigenen Selbst, sondern die Vernichtung des Ichs. Vor dem Spiegel leben und schlafen heiße sich selbst als ein fremdes Ding betrachten, jederzeit Distanz schaffen zu den spontanen, scheinbar natürlichen Regungen und Gefühlen dieses Selbst.

Warum tut der Dandy das? Warum diese Kälte und Indifferenz der eigenen Person gegenüber? Heubach sieht darin einen ästhetischen Gewinn: Das Ergriffensein im üblichen Selbstgenuss sei dem Dandy schlicht zu billig. In der Distanz hingegen zu sich selbst komme das Subtile und Exquisite ins Spiel und "verwandelt das naive Gefühl in eine mit Bedacht zu goutierende Komplikatesse".

Ebenso kühn wie die Wortwahl ist Heubachs Gedankenflug. Er belässt es nicht bei ästhetischen Fragen, sondern vertieft sein Thema psychologisch und gesellschaftspolitisch. Schließlich wird der Dandy bei ihm zu einem Helden der Moderne, der sich dem Unheil stellt, das die Gesellschaft nur allzu gern verdrängt: den verdinglichenden Kräften des Kapitalismus. Statt nur ihr Opfer zu sein, nutzt er diese Kräfte willentlich zu seiner Gestaltung. Was den anderen Schicksal ist, wird bei ihm Stil.

Das ist alles sehr anregend. Schade nur, dass Heubach eine alte Schwäche des Dandys fortschreibt. Denn bislang lebte der Dandy, wie ihn die Literatur tradiert und skizziert hat, immer aus dem Bewusstsein heraus, es gebe in der Welt ein paar wenige Wissende und einen verblendeten großen Rest. Bei Heubach firmiert dieser Rest unter Namen wie "Heinz und Trude", die mit "ihrer Selbstverwirklichung" oder ihrer "ermäßigten, zum Sozialtarif angebotenen Menschlichkeit" hausieren gingen. Bei Nietzsche war ein solcher aristokratischer Radikalismus noch schockierend. Mittlerweile ist er bloß noch angestaubt. Unsere ausdifferenzierte, hoch individualistische Gesellschaft ist damit ohnehin nicht zu begreifen.

Wenn also der Dandy mehr sein soll als eine Figur des Archivs, dann muss er jenseits der billigen Aufteilung der Welt in die wenigen und die vielen operieren. Das wäre eine "Komplikatesse", die zu goutieren der Dandy eigentlich wie gemacht scheint.

Von Maximilian Probst

2. März 2017, 3:06 Uhr DIE ZEIT Nr. 8/2017, 16. Februar 2017

Friedrich Wolfram Heubach: d: le dandysme

Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden Bd. 13

Hg. Gustav Mechlenburg, Nora Sdun

Gestaltung: Christoph Steinegger/Interkool

Textem Verlag, Hamburg 2017

ISBN: 978-3-86485-130-8

167 Seiten, 16 Euro

Polaroids von Ted Serios

Gedankenfotografie ist harte Arbeit

Schwitzend und biertrinkend zauberte der ehemalige Hotelpage Ted Serios in einem geschlossenen Raum in Chicago vor Publikum Gesichter oder indische Tempel auf Polaroid. War er ein Betrüger? Ein Spinner? Oder doch ein Künstler?

Muss die Geschichte der Fotografie nicht korrigiert werden? Hat man ihn nicht allzu schnell als Spinner abgetan, den ehemaligen Hotelpagen Ted Serios aus Chicago, der in den sechziger Jahren seine inneren Bilder direkt auf Polaroidfilm bannte, ohne den Umweg über eine sichtbare Realität? Schaut man heute den Film an, den ein deutsches Fernsehteam damals drehte, dann kommt einem Psychokinese wie Schwerstarbeit vor: Ted Serios raucht und trinkt während der stundenlangen Sessions, er stöhnt und flucht ob der vielen Fehlversuche, und irgendwann zieht er sein Hemd aus und steht mit nacktem Oberkörper vor der Kamera wie ein Straßenarbeiter, der in gleißender Sonne den Boden teeren muss. Falls man sich Gedankenfotografie« als etwas Leichtes, Elegantes vorgestellt hat, wird man hier eines Besseren belehrt. Es ist harte Arbeit unter strenger Kontrolle: Immer wieder betonen die Teilnehmer des TV-Versuchs, wie gewissenhaft alles getan wurde, um einen Betrug unmöglich zu machen. Und schließlich klappt es: Aus der Polaroidkamera kommen Bilder, die beim besten Willen nicht durch Gegenstände, Körper oder Lichteffekte im Raum entstanden sein können. Hatte Ted Serios zuvor angekündigt, mit seinem Gehirn das Bild eines Urmenschen auf den Film zu werfen, das er zur Sicherheit mit dem Stift skizziert hatte, so erscheint plötzlich tatsächlich dieser hockende Mensch auf dem Papier. Im Ernst, wie will man das erklären? Serios – allein der Name! – macht dann allerdings seriöse Fotos, auf einem ist der Petersplatz in Rom zu sehen, auf einem anderen ein indisches Baudenkmal. Schon lange hat die Menschheit davon geträumt, irgendwann einmal auf den Umweg über Sprache, Gesten oder Malerei verzichten zu können. »Geh, wir haben grobe Sinne«, schrieb Georg Büchner. »Einander kennen? Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren.« Ted Serios hat von sich aus den ersten Schritt getan und seine Gedankenwelt mit der Kamera kurzgeschlossen. Ein Hamburger Verlag erinnert jetzt an ihn: Der Herausgeber Romeo Grünfelder ernennt die Polaroidkonvolute zu »Serien« und legt dem Gedankenfotografen damit ganz vorsichtig den Schutzmantel der Outsider-Kunst um. Das Buch »Ted Serios – Serien« (Textem Verlag, 564 Seiten, 38 Euro) befasst sich skrupulös mit verschiedenen Aspekten des Werks, zeigt aber vor allem auch die Polaroids, die manchmal klare Fehlbelichtungen sind, manchmal aber auch unheimlich und unerklärlich konkret. Wahrlich: Kunst aus dem Off! // ralf schlüter

art magazin 1 / 2017 LINK >

Ted Serios. Serien

Romeo Grünfelder (Hrsg.)

564 Seiten mit 352 Abbildungen

Autoren: Philippe Dubois, Peter Geimer

Romeo Grünfelder (Hrsg.), Bernd Stiegler

38,- Euro, ISBN 978-3-941613-46-1

Textem Verlag 2016

Sven Neygenfind folgt zu Beginn einer Arbeit keiner spezifischen Idee, sondern versucht eine Grundbewegung zu erzeugen, ohne bestimmten Regeln zu folgen – und er verwendet keinerlei Titel. Stellt man sein Werk in den Kontext der aktuellen Malerei mit ihren oft wiederkehrenden Codes der Gesellschafts- und Kunstkommentare, widerstreben sie dem zeitgenössischen Perzeptionsverhalten. Diese Bildern tendieren ins Unbekannte, nicht ins Wiedererkennbare. So wie Literatur oft Auslöser für seine Bildfindungen sein kann, befasst sich Neygenfind auch selbst mit dem Schreiben und hat anlässlich der Ausstellung in Ahrensburg jetzt seinen ersten Roman „Der Streichholzblick“ (Textem Verlag) veröffentlicht. Er befasst sich darin – wie in seinen Bildern – mit optischer Wahrnehmung und deren Techniken und lässt den Protagonisten zu der kaum überraschenden Erkenntnis gelangen: „Aha-Effekte waren nicht gerade das, wonach er auf der Suche war.“

artline Kunstmagazin I 2017, Peter Boué

Sven Neygenfind: Der Streichholzblick, Roman

ISBN: 978-3-86485-178-0, Textem Verlag 2017

232 Seiten, 16 Euro

Jedes gute visuelle Schweigen sei schwarz, konstatiert Boris von Brauchitsch angesichts von H. Zobernigs Pavillon in Venedig 2015.

Dieser schwarze Raum sei eine intellektuelle Oase im fernsten Winkel des grünen Parks, ein Fremdkörper, ein «Nichts, das alles ist».

Schwarz ist das Thema des Büchleins, dessen Beobachtungen und Analysen über Schopenhauer und Ad Reinhardt bis zu Malewitsch, E. Kelly oder On Kawara driften. Frühere inspirierende Stimmungsatlanten waren u. a. «Arglosigkeit», «Geheimmis», «Angst» gewidmet.

Kunstbulletin 12/2016

Boris von Brauchitsch, «Schwarz», Dunkel gestimmt im Licht der bildenden Kunst, Kleiner Stimmungsatlas, Hamburg 2016

DAS DING, DAS KOMMT

Unsichtbares auf Film

Auf Hunderten von Polaroid-Fotos hat ein gewisser Ted Serios in den 70er-Jahren seine Gedanken eingefangen – wenn man das denn glauben möchte

Als wäre das mit der Fotografie nicht an sich schon magisch genug: So richtig be-zaubernd fand, wer es je miterlebte, wohl, was eine Sofortbildkamera machte. Was ansonsten in der Einsamkeit des Labors geschah (oder irgendwann in den Automaten, die das Entwickeln besorgten), hier passierte es vor den Augen des Laien: Wie aus dem Nichts schält sich da etwas aus grau-homogener Fläche heraus, wandeln sich Chemikalien unter Lichteinfall, eine Manifestation des vielleicht auch noch in echt vor einem Stehenden, aber vielleicht auch längst wieder verschwundenen abgelichteten Objekts.

Diese Methode, die sich nie recht befreien konnte vom Ruch des Gadgets, also der technischen Spielerei, ist dabei kaum jünger als die Fotografie insgesamt: Eine frühe Form des Sofortbilds gab es schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, entwickelt in Paris. Nochmal ein knappes Jahrhundert später dann hielt ein gewisser Edwin Herbert Land die erste Sofortbildkamera im heutigen Sinne in Händen – vermarktet dann durch sein eigenes Unternehmen namens Polaroid.

Zwar gab es die Jahrzehnte hindurch auch Konkurrenz, aber ganz so, wie bestimmte Papiertaschentuch- oder Klebestreifenmarken zeitweise für das Papiertaschentuch oder den Klebestreifen an sich standen, so stand Polaroid lange auch für das Sofortbild. Das geht so weit, dass die Firma sich seit 2010 sogar wieder mit einer Sofortbildkamera auf den Markt wagte – in einer Zeit also, da mit der Digitalisierung die sofortige Verfügbarkeit des Bildes zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Ehe Polaroid in den frühen 70er-Jahren die Integral-Methode entwickelte, die in der beschriebenen Weise vor den Augen des mehr oder minder staunenden Zuschauers automatisiert ablief, gab es fast 30 Jahre lang „peel apart“, das Trennbild, bei dem der Nutzer noch mitwirken musste. Kein bisschen weniger magisch wirken aber jene rund 400 Polaroids, um die es geht, wenn die Rede ist von Jule Eisenbud und Ted Serios.

Eisenbud war Psychiater in New York, unter anderem, und das bedeutete in jenen Tagen wohl, sich nicht um jeden Preis auch sortenrein abzugrenzen gegen das Übernatürliche, das Paranormale: 1964 stieß er auf jenen Serios, den viele als kein bisschen seriös wahrgenommen haben dürften: Serios beanspruchte für sich die Fähigkeit, Gedanken aufs Sofortbild übertragen zu können, also sichtbar zu machen – „Gedankenfotografie“ hieß dann auch das Buch, das Eisenbud 1975 dazu veröffentlichte. Dieses wiederum ist die Grundlage eines jetzt erscheinenden Bandes, den der Hamburger Filmemacher Romeo Grünfelder herausgegeben hat: „Ted Serios. Serien“ versammelt etliche jener damals in nur wenigen Jahren entstandenen Bilder: 1967 nämlich sei Serios seine Fähigkeit wieder abhanden gekommen.

Die Zeit befasste sich vor über 40 Jahren reichlich pikiert mit der Sache – und wies Serios respektive Eisenbud Täuschung beziehungsweise das Erzählen von „Märchen“ nach. Dabei ist die Frage, ob Serios nun ein Hochstapler war (und Eisenbud sein Komplize), eigentlich so interessant nicht – verglichen mit der, warum ein Thema wie das Fotografieren-Können von Unsichtbarem derart fasziniert. Andererseits. War hier nicht am Ende doch Übernatürliches im Spiel? Immerhin fehlen heute etliche der einst verfertigten Fotos in den Archiven – und das, obwohl Eisenbud nie welche vernichtet haben soll … ALDI

Romeo Grünfelder (Hg.): „Ted Serios. Serien“, Textem 2016, 564 S. mit 352 Abb., 38 Euro

Buchvorstellung: Mi, 2.11., 21.15 Uhr, Metropolis Kino, Hamburg

taz, 29. 10. 2016

Kultur & Gespenster 17

Ein dickes „Ding“, diese Zeitschrift aus Hamburg, die sich also dem Thema „Ding“ widmet. Das sei „von einer semantischen Vagheit umgeben, der es seine Autorität überhaupt erst verdankt“, wie es im Editorial dazu heißt. Dazu sei gestattet, dass man nicht nur die Texte, sondern auch die Illustrationen hervorhebt, etwa den Comic von Jul Gordon, oder die witzigen Einlassungen von Heiko Neumeister

„Heimsuchungen in der Haushaltung“ betitelt dann Mona Körte ihren umfangreichen Beitrag; Günter Oesterle geht der „Dingpoetik bei Eduard Mörike“ auf den Grund; Friedrich Heubach denkt übers Heimwerken als Hobbytätigkeit nach. Und, wie gesagt, die Illus: Nicole Messenlehners Aquarelle etwa, Guido Reddersens „Outfit“-Fotos. Ein gut Ding ist’s geworden. > www.kulturgespenster.de

Buchkultur August/September 2016

Deutschlandfunk Drucksachen

Gespräch zwischen Natascha Freundel und Nora Sdun (Herausgeberin des Magazins »Kultur & Gespenster«) 24. 7. 2016

KULTUR & GESPENSTER Nr. 17

Ausgestopfte Tiere und Clogs, der “zeitgenössische Film” und Stephen Kings “The Shining”, Arno Schmidt, Lewis Carroll und Eduard Mörike – was auf den ersten Blick vielleicht nach einer wilden Mischung klingt, ist das stimmungsvolle Ensemble der Kulturzeitschrift Kultur & Gespenster. Wie immer kommt es natürlich ganz darauf an, was für ein Leser Du bist und was Du erwartest. Demzufolge kann die Lektüre dann erhellend und erheiternd sein oder ermüdend und frustrierend. Verstörend gar – oder einfach nur einen schönen Sonntagnachmittag ausfüllen.

Über all diesen Erfahrungen steht in der 17. Ausgabe von Kultur & Gespenster der Mut zur Lücke. Und zwar die Lücke zwischen den Themenfeldern Wort und Ding, oder die zwischen Lyrik und Prosa. Oder die zwischen akademischem Essay und verständlichem Text. Denn auch wenn sich Kultur & Gespenster immer bemüht, zugänglich zu bleiben und dennoch in die Substanz zu gehen – ohne Fußzeilen geht es manchmal nicht.

Ist schon okay. Wer als Leser selbst den Mut aufbringt, nämlich den, seine Zeit zu investieren, der bekommt von diesem fast 350 Seiten dicken Bookzine dann auch geliefert. Dazwischen Gedichte.

Warum soll ich das lesen?

Schreiben sie ja selbst: Fun ist ein Stahlbad. Und Kultur & Gespenster alles in allem ein bunter Brocken, der Dich gerne mit Tiefgang erschlägt.

Risiken und Nebenwirkungen

Gibt es.

Sven Job, 28. Juni 2016, voll auf die presse

S wie Kohlrabenschwarz

Der Fotograf, Autor und Kurator Boris von Brauchitsch hat ein Buch über die Farbe Schwarz geschrieben. Der Band ist in der Stimmungsatlas-Reihe des Textem Verlags erschienen, die sich nach und nach mit Einworttitel füllt: A wie Arglosigkeit, P wie Passivität, V wie Verkrampfung... (Die HfbK-Professorin Michaela Ott plant einen Band zu „Affektionen“).

Kaum hatte ich das Büchlein aus dem Briefkasten geholt und ausgepackt, dann ein paar Stunden etwas anderes gemacht, war auch schon ein Kaffeefleck auf dem Einband. Einerseits nichts besonderes, andererseits aber doch interessant. Es war, als wollte es mir sagen: Zwar ist der Einband schwarz, aber schwärzer geht immer noch! Es gibt eben doch, so die Nachricht des Buches an mich, sehr viele verschiedene Schwarztöne.

Auch die Bedeutungen, die der Farbe Schwarz zuerkannt werden, erweisen sich bei der Lektüre schnell als vielfältig, ja widersprüchlich. Ist das reine Schwarz das Abbild von höchster Abstraktion und vollkommener Abwesenheit von Emotionen – oder ist es der Ausdruck von rauschhaftem Verlangen? oder Trauer? Steht man einer Mauer unerbittlicher Faktizität gegenüber oder verliert man sich in einem Dunkel ohne Anhaltspunkt? Ist das Schwarz Abwesenheit von Farbe oder deren Überfluss?

Auf die Frage, warum das Schwarze eigentlich für Absolutheit und Abstraktion steht, findet von Brauchitsch eine simple aber einleuchtende Antwort: Schwarz kommt in der Natur kaum je als Fläche vor. „Es ist sicher einfacher, bei einer grünen Fläche an eine Wiese zu denken oder bei einer blauen an einen Himmel, als bei einer schwarzen an einen dichten Schwarm Krähen bei Nacht.“

Aber nicht jeder Künstler will die schwarze Farbe, die er verwendet, schwer mit Bedeutung aufgeladen wissen. Pierre Soulages, der für seine großflächigen Schmierbilder bekannt ist, schreibt, wahrscheinlich schulterzuckend: „Wenn man mit schwarzer Tinte schreibt, muss es sich deswegen doch nicht gleich um ein Beileidsschreiben handeln.“. – Sowieso: Boris von Brauchitsch hat in seinem Buch eine schöne Zitatsammlung von Künstlern zusammengetragen.

Die ersten Seiten des Buches sind jedoch, leider, eine kleine Bleiwüste, etwas beschwerlich zu durchqueren. Ohne rechtes Ziel stromert der Text an allerhand schwarzen Gegenständen vorüber. Er streift die Frage, welche Charakterzüge es wohl sind, die Menschen dazu bringen, schwarze Kunst zu kaufen. Auch die schwarze Hautfarbe wird, ganz nach dem Prinzip preaching to the converted vom offensichtlich antirassistisch eingestellten Autor dem antirassistischen Leser erklärt. Er erzählt von seiner eigenen Erfahrung, dass in Stuttgart Polizisten „mit Vorliebe diejenigen kontrollieren, die hautmäßig dunkler sind als sie selbst“ (S. 14). Racial Profiling ist ein Thema, stellt sich doch die Frage, warum ich ein Buch lesen soll, in dem mir nicht mehr darüber mitgeteilt wird, als dass dem Autor das auch schon mal aufgefallen ist. Der erklärende Nachsatz macht es tatsächlich nur noch schlimmer: „Das ist keine ideologisch gefärbte, sondern eine rein empirische Beobachtung, die wie alle weiteren Beobachtungen nicht wertend, sondern tendenziell wissenschaftsästhetisch zu verstehen ist.“. Mit Wissenschaftsästhetik hat das wenig zu tun, selbst wenn es sich bei einer Beobachtung auf dem Stuttgarter Bahnhofsvorplatz um Wissenschaft handelte. Vor allem würde doch aber jemand, in dessen Augen es sich bei der Beobachtung des Racial Profilings um eine (links-)ideologisch gefärbte handelte, von diesem Satz nicht vom Gegenteil überzeugt werden. Es mag etwas gemein sein, dass ich diese offensichtlich schnell hingeschriebene Stelle herausgreife, zumal sie nicht wirklich etwas mit dem eigentlichen Thema des Buches zu tun hat. Es ist jedoch ein Phänomen, das mir oft auffällt und meistens stört, oft aber zu wenig, um es zum Gegenstand von Kritik zu machen. Mir steht bei solchen Gelegenheiten immer das Bild einer Pfadfindertruppe vor Augen, die durch den Walt marschiert. Und der vorderste dreht sich immer wieder um und fragt „seid ihr noch alle daaahaa?“ „jaaaahaa“. Gut, genug davon – es lohnt sich durch den Wald, bzw. die Bleiwüste, hindurchzustapfen, denn zur Mitte hin wird das Buch immer interessanter.

Inwiefern gleicht ein schwarzes Gemälde einem anderen schwarzen Gemälde? Das ist eine Frage, die im Buch an keiner Stelle explizit gestellt, aber immer irgendwie mitgeführt wird. Was passiert, wenn Pierre Soulages seine Leinwände kalligraphisch so ausfüllt, dass kaum mehr etwas vom weißen Untergrund zu sehen ist? Oder Arnulf Rainer seine Gemälde so oft übermalt, dass sie sich dem Schwarzen nähern? Man will fast fragen, ob es sich überhaupt noch um die gleiche Farbe handelt, aus der Malewitsch’ majestätisches Quadrat besteht. Und tatsächlich führen die Beschreibungen der einzelnen Künstler von Brauchitsch schließlich zu einer bemerkenswerten Kaskade, die deutlich macht, mit welcher Vielfalt wir es bei monochromer Malerei zu tun haben:

„Soulages pflegt den Pinselstrich, den Stella negiert, Stella zeigt den Rationalismus, den Rainer mit großer Geste hinwegwischt, Rainer deckt die Gegenstände zu, die bei Malewitsch gar nicht existieren, Malewitsch kultiviert ein vergeistigtes Schwarz, das bei Kelly zum Farbkörper gerinnt, Kelly predigt die extrovertierte Materie, während Soulages im Schwarzen nur die Spur des Lichts aufnimmt.“ (S. 65f).

Zahlreiche Abbildungen begleiten den Band, Werke, von denen die meisten als „Hommage“ an die erwähnten Künstler betitelt sind und in deren Stil und Material ausgeführt sind. Doch die Angaben zu Größe, Material und Ort sind frei erfunden. Die Werke der entsprechenden Abbildungen gibt es nicht. „Die Bilder“ sagt von Brauchitsch „sind also existent und nicht existent zugleich“. Gleiches könnte man über die Abbildungen selbst sagen, die zwar – wortwörtlich – schwarz auf weiß vor mir liegen, aber, da ihnen ihre Originale fehlen, eigentlich keine Abbildungen sind. „Das schien mir zum Thema Schwarz besonders gut zu passen, bei dem es etwas vereinfacht gesagt doch darum geht, dass man etwas sieht, was man nicht sieht. Eine Fläche eben, die weitgehend das Licht absorbiert, die gegenwärtig ist, aber zugleich auslöscht.“

Die Gründe, warum eine Leinwand mit schwarzer Farbe bedeckt wird, können mannigfaltig sein. Boris von Brauchitsch führt diese Tatsache an einer langen Leine spazieren, ohne sie lehrmeisterlich erklären, begründen oder zu einer kunstwissenschaftlichen Theorie machen zu wollen. Seine „Abbildungen“, könnte man behaupten, illustrieren genau das: wie unterschiedlich schwarze Flächen sein können und dass selbst eine Hommage, die ein Werk getreu nachahmt, nicht das gleiche ist wie das Original, aber ebensowenig eine Kopie.

Boris von Brauchitsch

S – Schwarz

Ca. 100 Seiten, 12 €

Textem Verlag 2016

ISBN: 978-3-941613-90-4

Die neue Ausgabe Kultur & Gespenster vom Textem Verlag ist übrigens auch da. Muss ich dringend reinschauen.

Brite Müllhoff, rhizome HFBK Juni 2016

Deutschlandradio Kultur »Kompressor« vom 14. Juni 2016

Ein Gespräch mit Mitherausgeberin Mona Körte

Zur neuen Ausgabe »Kultur & Gespenster« Nr. 17 DING DING DING

Eine Art Resignation

Philosoph Michael Hirsch erklärt Gründe für und gefährliche Folgen von einer politischen Kunst

taz: Herr Hirsch, braucht ein Politiker Sinn für Ästhetik?

Michael Hirsch: Er sollte auf jeden Fall Geschmack haben, um zu wissen, was in der Gesellschaft insgesamt los ist. Und er sollte schon verstehen, welche Rolle Kunst in der Gesellschaft spielt.

Inwiefern ist Kunst ein politisches Mittel?

Na ja, ich denke da zum Beispiel an das Theater, das immer eine große politische Rolle gespielt hat. Es ist sicherlich eine politische Institution. Aber wenn man sich die gegenwärtigen Verhältnisse anschaut, erkennt man in den aktuellen Kunst-Projekten generell eine Art von Politisierung. Das ist für mich etwas suspekt.

Was genau irritiert Sie denn daran?

Man sollte die Rolle der Kunst von Politik trennen: Die Kunst ist schließlich ein ästhetisches Ausdrucksmedium. Und es ist die Aufgabe von Politik, für die Gesellschaft verbindliche Entscheidungen zu treffen.

Wie definieren Sie eigentlich Politik?

Politik ist der Bereich, in dem es um den Kampf um Rechte geht. Da soll man entscheiden, ob gesellschaftliche Rechte verändert oder konserviert werden – zum Beispiel in Bezug auf Eigentumsrechte oder soziale Rechte.

Wenn das so ist, wie vermischen sich dann die Rollen von Kunst und Politik?

Meine Hypothese ist, dass es seit mehreren Jahrzehnten auf der Ebene der Politik und der Gesellschaft eine Art Resignation gibt. Man verliert immer mehr Hoffnung, dass sich auf der Ebene der Rechte und der wirtschaftlichen Macht etwas verändert. Stattdessen wandert Politik mehr in den Ausdrucksbereich der Ästhetik, wo man Protest und Unzufriedenheit aufzeigt. Auf diese Art und Weise zeigt künstlerische Subversion ein Symptom der politischen Krise auf, in dem sich Protest und Widerstand in eine Art von Folklore umwandeln.

Wie lässt sich dieser Effekt verhindern?