Comic-Tableaus

„Man hoffte, wenn man das Leben der Worte untersuchte, die Entwicklung der Grammatiken erforschte und die unterschiedlichen Sprachen miteinander vergleicht, werde gewissermaßen der Mensch selbst hervortreten ...“

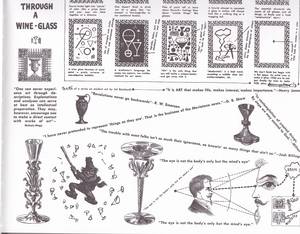

Im Hatje Cantz Verlag sind alle Zeitungsseiten von Ad Reinhardt unter dem Titel „How to Look“ mit dem Untertitel „Art Comics“ erschienen. Der Veröffentlichung ging eine Ausstellung der Originalcollagen bei David Zwirner in New York voraus. Ad Reinhardts tableauartigen Comic-Seiten wurden gemeinsam mit seinen „Schwarz“-Bildern, mit denen er in den 60ern zum Klassiker der Minimal-Konzeptmalerei avancierte, gezeigt. Die Comics entstanden zwischen 1946 und 1961 und sind so noch nie gezeigt worden. Umso bedeutender, dass sie jetzt, und zwar alle, in einem Buch zusammengefasst wurden. Gut auch, dass bei Zwirner nicht, wie bei Comics üblich, die Zeitungsseiten gezeigt hat, sondern jene Originalcollagen, die als Druckvorlagen dienten, zu sehen waren. Die Mehrzahl der knapp 20 ganzseitigen Comic-Tableaus entstanden im Jahr 1946 für die linke New Yorker Tageszeitung PM, die zwischen 1940 und 1948 erschien und von Ralph Ingersoll herausgegeben wurde. Die Überschriften lauteten: How to Look at ... mit den jeweiligen Tageszusatz: Iconography, a Good Idea, Creation, a House, Art Talk, a Cubist Painting, at Modern Art in American, Art & Industry oder einfach It. Stilistisch bewegte sich Ad Reinhardt zwischen Max Ernst, in Bezug auf die Verwendung alter Zeitungsstiche als Collagematerial, und Saul Steinberg, was seine zeichnerischen Kommentare betrifft. Der älteste historische Verweis, gerade die offene Tableauform betreffend, geht auf William Hogarths „Analysis of Beauty“ von 1753 zurück, an dem bis heute kein Zeichner, der dieses Thema behandelt, vorbeikommt. Tableau meint hier die grafische Gleichgewichtung aller Elemente, im Gegensatz zu einer zentral geordneten Sichtweise. Ad Reinhardt analysiert auf seinen Tableaus, anhand einer wilden „Phänomenologie der Dinge“, wahrnehmungspsychologisch, politisch, poetisch, kunstkritisch und destruktiv comichaft das Feld der Kunst und dessen Ränder. Dieses Buch (eigentlich ein chronologisch angelegter Ausstellungkatalog, mit einem Essay von Robert Storr) gehört, wie Scott McClouds „Comics richtig lesen – die unsichtbare Kunst“ von 1994 aus dem Carlsen Verlag in jeden Lehrplan, an alle Schulen und ist für alle Altersklassen geeignet. Warum Zwirners Reinhardt das bessere Buch ist, dazu später.

Zunächst entwerfen beide Pläne für die Erforschung einer Grammatik der Bilder. Und das geht bei beiden nicht ohne Worte. Damit bewegen sie sich auf einem wahnsinnig komplizierten, hochkomplexen, unendlichen und magischen Feld, dem zwischen Wort und Bild. Da wir weder denken, wie wir schreiben, noch schreiben, wie wir sprechen, sprechen, wie wir denken, oder denken, wie wir sprechen, aber alles in Worten (denken wir in wirklich in Worten?), sind diese wie synaptische Verbindungen zwischen Logik und Intuition. Und so werden Worte oft wie ein unerschöpflicher Rohstoff, dem Grammatik erst eine Form gibt, wahrgenommen. Kommen jetzt noch die Bilder hinzu, wie bei Reinhardt und McCloud, entsteht eine verwirrende Vielfalt von Bezügen, Chiffren, Rätseln und Problemstellungen. Auf dieser Vielfalt beruhen beide Bücher. „Man hoffte, wenn man das Leben der Worte untersuchte, die Entwicklung der Grammatiken erforschte und die unterschiedlichen Sprachen miteinander vergleicht, werde gewissermaßen der Mensch selbst hervortreten, entweder in der Einheit seines Gesichtes oder in der Vielfalt seiner verschiedenen Profile ...“ Die Einheit, das ist der Moment des Lichts auf dem Gesicht, das Profil, seine einzigartige Typisierung, der Fingerabdruck, den jeder von Zeit zu Zeit als Bild hinterlässt. Versinnbildlicht in den Medien Malerei und Zeichnung. Malerei mit seiner verschmierten Unschärferelation und den Fragen nach Übergängen. Zeichnung mit seiner trennenden Eigenart. Beispielhaft in seiner Beschränkung auf Schwarz und Weiß. Einer Eigenart, mit der die Zeichnung sich als nahe Verwandte des Wortes zu erkennen gibt. Zugehörig eher der Welt der Symbole und Bedeutungsträger als der Dingwelt, der eher die Malerei angehört. Natürlich mit allen verwandtschaftlichen Überschneidungen, Onkeln, Tanten, Waisen und unehelichen Kindern. Und da es bekanntlich mehr Dinge als Worte gibt, entsteht ein Mangel an Bezeichnungen. Nun ist der Menschen an sich eine einzige Mangelerscheinung, die mithilfe des Geistes, aus den Kombinationen seiner Unfähigkeiten, das Beste macht, um sich zu behaupten. Folgt man dieser Logik, so ist der Geist so etwas wie eine kombinierende Maschine, die Ordnung schafft. Das Programm dieser (Sprach-)Maschine wäre demnach seine grammatikalische Grundstruktur, nach deren Entschlüsselung gesucht wird. So wie Sprache unsere 24 Buchstaben des Alphabetes sinnvoll ordnet. Daraus folgt, kennt man diese Struktur, so kennt man das Grundmuster der „Ordnung der Dinge“, ja sogar das des Lebens selbst. Denn ohne die Ordnung der Dinge wäre ein Überleben unserer Spezies wohl nicht möglich. Sprache, unter Einbeziehung der Bildsprachen, also als eine Art genetischer Überlebenscode. Und woraus besteht Leben, doch nur aus Anpassung und (Mit-)Teilung. Für die Kultur heißt das, die Avantgarde als eine Form der Wucherung zu betrachten, die sich von der konventionellen Reproduktion abteilt und an die man sich später vielleicht einmal anpassen muss. „Man hoffte, wenn man das Leben der Worte untersuchte, die Entwicklung der Grammatiken erforschte und die unterschiedlichen Sprachen miteinander vergleicht, werde gewissermaßen der Mensch selbst hervortreten, entweder in der Einheit seines Gesichtes oder in der Vielfalt seiner verschiedenen Profile. Aber was fand man, als man in der Sprache nach dem Menschen grub? Man fand Strukturen. Man fand Korrelationen ...“ Denn die Summe der Buchstaben und selbst die der Kombinationen aller Worte ergibt noch lange nicht das „Buch des Lebens“. Und wer bitte ist dessen Leser? – außer NSA und BKA, die hier ständig ihren Anspruch auf Deutungshoheit einfordern. So ist der Text des Lebens eben nicht die Gesamtsumme der Kombinationen ihrer Worte, und bei Bildern ist es nicht die ihrer Addition. Auch wenn diese, seit der Erfindung der Zentralperspektive, diese Longseller der westlichen Kultur, zunehmend berechenbarer werden. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Und es geht zunehmend um Fragen einer möglichen Berechenbarkeit, auch und gerade von (Menschen-)Bildern. Denn was wäre das Internet ohne Bilder, ein blasser Rechengigant. Und von der Berechenbarkeit von Menschenbildern sind wir schnell wieder bei der Einheit des Gesichtes, bei biometrischen Daten und der Vielfalt von Profilen. Gerade diese Vielfalt, deren Typisierung und Symbolisierung untersucht Scott McCloud auch in seinem Comic. Er analysiert die Grammatik des dreidimensional chiffrierten Figurenalphabets des Comics im zweidimensionalen Raum in erzählerischer Form. Dabei folgt er, anders als Ad Reinhardt, einer didaktischen Folgerichtigkeit. Reinhardts Comics wollen nicht belehren, sie fordert den Betrachter als eigenständiges Subjekt auf, mit jedem Bild seine Haltung gegenüber den repräsentativen Bild- und Sprachkonventionen zu überprüfen. Er fordert eine Haltung gegenüber den ästhetischen Wucherungen und Mutationen, die wir Kunst nennen. Beide, McCloud und Reinhardt, orientieren sich an diesen Wucherungen. Nur begütigt McCloud, mit seinem Hinweis auf den allgemeinen Nutzen jeder menschlichen Geste – ja, mit deren Notwendigkeit in Zusammenhang mit einer banalen Ursprungskommunikationstheorie. Die besagt, dass eben jeder Mensch allein ist und jede Geste dazu dient, diese Einsamkeit zu durchbrechen. „Man hoffte, wenn man das Leben der Worte untersuchte, die Entwicklung der Grammatiken erforschte und die unterschiedlichen Sprachen miteinander vergleicht, werde gewissermaßen der Mensch selbst hervortreten, entweder in der Einheit seines Gesichtes oder in der Vielfalt seiner verschiedenen Profile. Aber was fand man, als man in der Sprache nach dem Menschen grub? Man fand Strukturen. Man fand Korrelationen. Man fand ein quasi-logisches System. Doch den Menschen in seiner Freiheit und seinem Dasein fand man dort nicht.“ Die lustvolleren Freiheiten, beziehungsweise beispielhaften Daseinsformen führt uns Ad Reinhardt vor. Im Comic wie in seiner Schwarz-Malerei fordert er eine Haltung vom Betrachter. McClouds didaktisch bereinigter Erklärungsstil wirkt dagegen wie Sirup im Hirn. Wer einmal Reinhardts Schwarz-in-Schwarz-Ölbilder erlebt hat, weiß, was ich meine. Der weiß um die Angst, die Zeichnung auf den Bildern (hier als Kennzeichnung zu verstehen), beim geringstem Wechsel des Standpunkts, wieder aus den Augen zu verlieren. Einen kleinen Eindruck davon bekommt man bei: James Kalm, Ad Reinhardt Centennial at DAVID ZWIRNER: www.youtube.com/watch

Leider sind die Originalcollagen besser als die Buchreproduktionen. Besser im Sinne einer zusätzlichen Mehrschichtigkeit die Entstehungsgeschichte, Herkunft und Herstellung der Seiten betreffend. Denn die Arbeitsspuren, Klebstreifenreste, Papierqualitäten und deren unterschiedlichen Alterungsprozesse erzählen viel über deren Herkunft. Und bilden so eine zusätzliche Schicht. Diese verwirrend erregende Vielschichtigkeit schafft McCloud mit seinem bereinigten Erklärstil und pennälerhaften Gehorsam in keinem Moment. Er macht alles richtig, im Sinne einer Folgerichtigkeit, und bleibt harmlos, wo Reinhardt auf anarchistische Vielfältigkeit setzt. Doch für beide ist das Gesicht der Kunst, und hier treffen sie sich, eine feste Referenzgröße.

Christoph Bannat

Zitat: Michel Foucault, Schriften, Dits et Ecrits, IV, 847

Ad Reinhardt: How to Look. Art Comics

Hrsg. Anna Gray, Kristine Bell, Texte von Robert Storr, Gestaltung von David Chickey, Hatje Cantz 2013