Vom Ästhetischen

Schlechte Kunst (2)

Der Schuster, von dem am Ende des ersten Teils dieser Reihe gesprochen wurde, ist höchstwahrscheinlich eine Figur, die man vergeblich auf dem Kunstterrain des 20. Jahrhunderts suchen und finden wird. Dass der große griechische Künstler Apelles einen Schuster, einen Laien in Kunstdingen, als Kritiker akzeptierte, ist enorm. Dass er ihn aber dann doch ablehnen musste, als es um das große Ganze ging, gibt einen Einblick in das Kunstverständnis dieser Zeit. Wer hätte überhaupt auf dieser Ebene die Rolle des Schusters einnehmen können – und Apelles hätte dann entsprechend, ein zweites Mal sich selbst korrigierend, reagiert? Ein anderer Künstler? Ein Regelpedant? Aber das große Ganze dieses Kunstwerks wäre noch mehr gewesen als nur die korrekte Darstellung diesmal einer weiblichen Figur. Denn auch sie wäre eingelagert in einen Zusammenhang, der die Frage nach Korrektheit und Stimmigkeit erneut provoziert hätte, um sie zugleich zu übersteigen. Denn irgendwann muss ja dann auch vom Ästhetischen gesprochen werden, von dem, was das bloß Korrekte ins Idealische oder was auch immer überformt.

Schon Aristoteles‘ Nachahmungsprinzip nimmt diesen Abstand in den Begriff auf, insofern Nachahmung an die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit gekoppelt wird. Für bloße Korrektheit ist die Geschichtsschreibung zuständig. Wie aber das Ästhetische dann zu bewerten ist, ist eine ganz andere Frage, und die Sicherheit, mit der noch Goethe (mit Schiller) die Unterscheidung zwischen dem wahren Künstler und dem bloßen Dilettanten glaubte treffen zu können, ist heute nicht mehr zu finden. In dem gleichwohl lesenswerten, erst postum erschienenen Text Über den sogenannten Dilettantismus (1799) findet sich eine Passage, in der im Zusammenhang des Nutzens des Dilettantismus in der Zeichenkunst Folgendes zu lesen ist:

„Sehen lernen.

Die Gesetze kennen lernen, wonach wir sehen.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d.h. die sichtbare Raumerfüllung, in sofern sie gleichgültig ist.

Die Form erkennen, d. h. die Raumerfüllung, in sofern sie bedeutend ist.

Unterscheiden lernen. Mit dem Totaleindruck ohne Unterscheidung fangen Alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Ästhetische ist.“

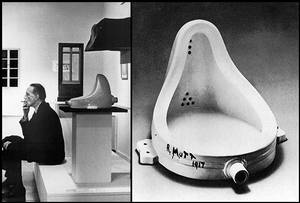

Letztlich entscheidet also nach Goethe „das Gefühl des Ganzen“, das Ästhetische, ob etwas gelungen ist oder nicht, gut ist oder schlecht. Ein problematisches Kriterium, denn warum sollte etwa ein Schuster nicht auch ein Gefühl fürs Ganze entwickeln können, zum Mindesten bei der Beurteilung. Auf der anderen Seite erscheint uns Goethes Passage erstaunlich modern und sogar applizierbar auf zumindest Teile der modernen Kunst. Die abstrakte Kunst scheidet aus, es wird kein Gegenstand in ein Bild verwandelt. Aber nichts weniger als Duchamps Readymades lassen sich mit Goethe ästhetisieren. Zwar wird nichts gemalt, aber wie zentral ist zum Beispiel die Unterscheidung von gleichgültiger und bedeutender Raumerfüllung, wenn man an Fountain denkt, das umgedrehte und dann doch bemalte, jedenfalls signierte Pissoir. Die bedeutende Raumerfüllung ist die Umkehrung der gleichgültigen, alltäglichen Nutzungssituation als einer Distanzierung des Objekts, das eben dadurch zurückkehrt von einer bloßen Unterscheidung in ein neues Ganzes, hier eine unerhörte (und zunächst auch nicht zu realisierende) Galeriepräsentation. Und der eigentliche Clou: Während ansonsten der Dilettant davon träumt, Künstler zu werden oder zu sein, sehen wir Duchamp souverän die Künstlerkutte an den Nagel hängen (nie mehr „von Nagel zu Nagel“), um von nun an als Dilettant aufzutreten, nur hat es die Kunstwelt nicht begriffen, die ihn noch immer als Künstler zu fassen versucht.

Goethes Passage läuft im Übrigen in folgender Bemerkung aus: „Diese Vortheile [also die Erreichung des dritten Grades] hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensatz des bloßen unthätigen Betrachters gemein.“ Die Eröffnung einer gemeinsamen Spielfläche von Künstler und Dilettant mag zunächst verblüffen. Denn eine größere Adelung des Dilettanten lässt sich schwer vorstellen. Goethe winkt dann aber doch zuletzt ab. Der Schaden, den der Dilettantismus anrichte, überwiege den Nutzen:

„Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht, und hält sich für berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfectibilität.

Er setzt sich in die Nothwendigkeit, nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die ächten objectiven Regeln nicht kennt.“

Duchamp will uns als ein neuer Typus des Dilettanten erscheinen; er ist nicht der Erste, der die „objektiven Regeln“ nicht mehr kennt, die ganze künstlerische Moderne lehnt den Akademismus ab. Es beginnt die Zeit der subjektiven Setzungen, aber im Unterschied zu seinen Zeitgenossen kommt Duchamps Setzung einer objektiven Korruption des ganzen Kunstterrains gleich. Die neue Frageperspektive verlässt zunehmend die klassische Unterscheidung: gute Kunst versus schlechte Kunst; denn die Verwirrung nicht nur beim Publikum ist groß, und so wird ab jetzt gefragt, ob „es“ überhaupt Kunst sei. Wenn dann eine gewisse Sicherheit wieder eingetreten ist, wenn bestimmte Sprech- und Reflexionsweisen über Kunst habitualisiert sind, kann man auch wieder das alte Spiel spielen, ob „es“ gut oder schlecht sei.

Dieter Wenk (4-13)

Johann Wolfgang von Goethe: Über den sogenannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberei in den Künsten (1799), in: Goethes sämtliche Werke in fünfundvierzig Bänden, Leipzig o. J. (Reclam), S. 217–231