Pressestimmen

Kunstfelsen

Deutschlandradio Kultur zur neuen Ausgabe »Kultur & Gespenster« Nr. 16

22. Oktober 2015

KULTUR & GESPENSTER Nr. 16 »SOS Fantômes« 2015

Zeitschriftenschau

"Ghostbusters" lautet das Thema der neuen Kultur & Gespenster, doch Geister werden darin nur in dem allgemeinsten Sinne verfolgt, in dem man auch Luftschlössern und -spiegelungen nachjagen kann. Mein liebster Beitrag sind Fotos, die Hank Schmidt in der Beek in Landschaftsmalerpose vorgeblich in den bayerischen Alpen, in der Bretagne und in Claude Monets Garten in Giverny zeigen. "Im Winter nämlich tu ich dichten / Und im Sommer tu ich mal'n" - unter diesem, Spitzweg verpflichteten Motto hat er sich mit der Staffelei ins Grüne begeben. Was er dort allerdings treibt, hat mit Pleinairmalerei nur insofern zu tun, als der Farbauftrag unter freiem Himmel stattfindet. Die Arbeit am Kunstwerk indes zeigt den Maler in quergestreiftem Pulli oder Shirt dabei, sein aktuelles Oberbekleidungsmuster auf die Leinwand zu bannen. Bilder wie "Am Walchensee, Bayern" verdoppeln so nur, was der Künstler beim Malen trägt, während die teils unscharfen Fotografien mit ihren verwaschenen Farben ihn unter bleigrauem Himmel zeigen. Ein abgründiges Strickmuster, das den Maler als Ivoirien zeigt, als Nicht-Sehenden, um einen Kalauer aus Jim Jarmuschs Night on Earth unterzubringen. Dass er blind für das Draußen ist und nur die Textilmuster dupliziert, die er am Leib trägt (Allerweltsmuster, die auf großer Leinwand indes wie gestandene Werke erscheinen), spottet jeder Landschaftsmalerei, ja, der Malerei überhaupt und lässt den Maler zum Reproduzenten von Ready-mades werden: ein abgründiger Kommentar zur Produktion und Rezeption von Kunst, ein durchtriebener Scherz und eine aparte Verbeugung vor Marcel Duchamp.

Kultur & Gespenster 15: Ghostbusters. € 16,00

Am Erker Nr. 69, 2015

Zeitschriftenschau

Kultur & Gespenster #15

Kultur & Gespenster ist als Magazin für Theoriebegeisterte mit gehobenem Anspruch nah am Puls der Zeit. Thema der soeben erschienenen Ausgabe ist „Ghostbusters“, und die Geister, um deren Vertreibung es laut Editorial geht, sind die der jungen Vergangenheit. Diese abstrakt anmutende Stoßrichtung wird wenig streng und dafür vielfältig ausgelegt. Sabine Falk etwa beschreibt in einer bemerkenswerten Reportage ihre Arbeit als art fabricator, bei der sie an der Fertigung von Jeff Koons’ Skulpturen mitgearbeitet hat. Zwei Monate Arbeit an einem Vorderbein des berühmten „Balloon Dog“, als einzige Frau in einem Team von über 30 Handwerkern, mit Angst vor der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde: Die Innensicht dieser „fordistischen“ Kunstproduktion ist einer der Texte, die Kultur & Gespenster zu einem besonders lesenswerten Beitrag zu kunst- und kulturtheoretischen Debatten machen.

® www.textem.de/kulturgespenster.html

Buchkultur April/Mai 2015

Abseits von Humbughausen

Die neue Kultur & Gespenster zeigt, welche spirituellen Maßlosigkeiten dem heutigen Kriegsklima in Politik und Kunst vorausgingen

Von Christof Meueler

Ein Nominalismus, bei dem man mit muss. Die besseren Zeitschriften tragen ihr Pogramm merkfähig im Titel, oder zumindest im Untertitel. Früher gab es Die Beute aus Frankfurt am Main als »Zeitschrift für Politik und Verbrechen«, heute nennt sich der famose Berliner Drecksack »Lesbare Zeitschrift für Literatur«.

In Hamburg erscheint schon seit längerem Kultur & Gespenster. Eine sehr treffende Bezeichnung für das Leben in, neben, mit, über und unter der Kulturindustrie. In der neuen, fünfzehnten Ausgabe wird der Titel erstmals präzisiert: Es geht um den Schwerpunkt »Ghostbusters«. Das ist ein alter Ohrwurm aus einem recht lustigen Hollywood-Trashfilm und gleichzeitig eine smarte Absichtserklärung, mit den üblichen spirituellen Maßlosigkeiten aus Akademie, Feuilleton und Humbughausen aufzuräumen.

Für die Gespenster, »die uns aus der jüngeren Vergangenheit anfallen«, soll ein »Abwehrzauber« entwickelt werden, heißt es im Editorial. Andere nennen es auch Historischen Materialismus. Drei Texte machen diese Ausgabe sehr empfehlenswert.

In »Into the White Cube« gibt Philipp Felsch Einblick in sein Buch »Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte, 1960 bis 1990«, das die bundesrepublikanischen Wechselbeziehungen zwischen emanzipatorisch gemeinter Theorie, Kunst und Politik untersucht und das in den einschlägigen Zirkeln bestimmt noch das ganze Jahr rauf und runter diskutiert werden wird. Hier zeigt er am Beispiel des Westberliner Merve-Verlages, wie auf der Suche nach einer »häretischen Intensität« Ende der 70er Jahre die »Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst« aufgehoben wurde, indem »nach einem halben Jahrhundert avantgardistischer Experimente (…) die Kunst endlich die Immaterialität von Theorie erreicht« hatte. Letztlich stärkte dieser Move den bis dahin äußerst provinziellen Kunstmarkt in Westberlin.

Die merkwürdig wiederkehrenden Moden und Klischees des BRD-Kunstmarkts betrachtet Roberto Ohrt, indem er sie ins Verhältnis zur postfaschistischen Gesellschaft setzt. In seinem schon 2008 geschriebenen Aufsatz »Die schöne Kunst und das Biest der deutschen Geschichte« verweist er auf die erstaunliche Dauerverdächtigung des Expressionismus und seiner Fortläufer (von Baselitz bis Meese) als gewalttätig, machistisch und fragwürdig. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges haben sich die politischen Rahmenbedingungen verschoben, in denen diese Moralverdikte gefällt werden, denn »im Laufe der 90er Jahre wurde der ›Gerechte Krieg‹ als aggressive Argumentationsfigur auf der Bühne der internationalen Beziehungen etabliert«, was zur Folge hatte, dass »große Teile der Linken ihre ›politische Gewalt‹ ganz offen an staatliche Militärmaschinen abtraten«. Der Bellzismus folgte der Selbstpazifizierung einer tatsächlich gespenstisch begrifflos, aber emotional auftretenden Ex-Linken.

Die sprichwörtlichen Grenzen selbstbestimmter künstlerischer Tätigkeit beschreibt Sabine Falk in ihrem Text »Wie arbeitet man einen Jeff Koons?«. Sie schildert, wie sie Ende der 90er Jahre in Los Angeles mit 100 anderen den Prototyp der Koons-Skulptur »Balloon Dog« herstellte – in einer Fabriksituation bei fast völliger Abwesenheit des Künstlers. Bis zur ersten Präsentation des »Balloon Dog« beliefen sich dessen Herstellungskosten auf 1,3 Millionen Dollar, die von Koons Galeristen vorgestreckt bzw. durch die Vermarktung von Vorkaufsrechten eingesammelt worden waren. Allerdings wurde 2013 in London eine dieser »Ballon Dog«-Skulpturen für 43 Millionen Euro versteigert.

Kultur & Gespenster, Ghostbusters, Ausgabe 15, 16 Euro, www.kulturgespenster.de

Junge Welt, 6. März 2015

Kyung-hwa Choi-ahoi: „Lieber Geld“

Deutschland kann sehr komisch sein. So sieht es jedenfalls die 1967 in Korea geborene Künstlerin Kyung-hwa Choi-ahoi, die seit 1991 in Hamburg lebt. In ihrem Buch "Lieber Geld", das auch 23 Zeichnungen enthält, beschreibt sie auf humorvolle Weise ihre Annäherung an die neue Heimat und verbindet skurrile Alltagserlebnisse mit eigenwilligen Reflexionen. Ein inspiriertes und unterhaltsames Buch, meint Anna Brenken.

Kyung-hwa Choi-ahoi: „Lieber Geld“

Textem Verlag

71 Seiten, 23 Abbildungen

18 Euro

SWR 2, Buchkritik, 4. März 2015

Kultur & Gespenster

Ghostbusters

Kultur jagt Gespenster in der 15. Ausgabe des Kulturmagazins mit „etwas unklarem Profil“ (Wikipedia). Laut Selbstauskunft widmet sich Kultur & Gespenster diesmal den Geistern, die uns aus der jüngeren Vergangenheit anfallen. Inklusive Abwehrzauber-Vorschlägen. Wieso kann der Kunstbetrieb nicht mehr ohne Theorie und wird die Theorie der Kunst wirklich immer ähnlicher? Was macht deutsche Malerei zum Exportschlager? Und warum gibt die ländliche Provinz den idealen Schauplatz für Horrorfilme ab? Solchen und ähnlich gruseligen Fragen wird nachgegangen.

Besonders schön, vor allem vom Titel her, sind Nora Sdun Aufzeichnungen aus dem laufenden Betrieb einer Hamburger Galerie: „Weiterwursteln“ nennt sie das – vielen wohlvertraute Lebensphilosophie. Ihr einleitendes Zitat: „Da es aber weder Schein noch Sicherheit gibt, bleibt das einzige probate Mittel, nicht unsicher zu werden: gar nicht erst sicher sein zu wollen“ (Walter Serner). Und auch toll: Streifenpullis vor Landschaften in „Und im Sommer tu ich malen“ von Hank Schmidt in der Beek, fotografiert von Fabian Schubert. Ja, Wikipedia hat vielleicht Recht. Aber das macht dieses Magazin aus dem Textem Verlag ja gerade so wunderbar. Die Releaseparty wird wild, sagen sie. Das hoffen wir!

Almuth Strote, Szene Hamburg März 2015

Das Lesen der Anderen

Kultur & Gespenster

Sendezeit:

2. März 2015, 14:32 Uhr

Autor:

Ohrt, Roberto; Sdun, Nora

Programm:

Deutschlandradio Kultur

Sendung:

Länge:

05:24 Minuten

MP3:

Hang zum Unspektakulären

Michael Glasmeier (Hg.), Strategien der Zeichnung. Kunst der Illustration

Rezension von Andreas Rauth, 11. Februar 2015

In den Jahren 2012 und 2013 lud der Kunstwissenschaftler Michael Glasmeier, Professor an der Hochschule für Künste Bremen, acht Künstlerinnen und Künstler ein, um auf dem Symposium Strategien der Zeichnung. Kunst der Illustration gemeinsam über das Verhältnis von Zeichnung und Illustration zu diskutieren. Im vergangenen Jahr erschien der dazugehörige Tagungsband im Hamburger Textem Verlag.

Jitter-Magazin, 11. 2. 2015 LINK zum kompletten Artikel >

Das Nächste bitte!

Volker Renner über die Passion des Büchermachens, schöne Schmerzen und Kaffeeflecken auf Umschlägen.

Manchmal trifft man den Fotografen Volker Renner und will gerade wissen, wie es mit dem aktuellen Buch läuft, da hält er einem schon wieder ein Neues unter die Nase. Es gibt nicht viele andere Fotografen, die in den letzten Jahren so viele und so völlig unterschiedliche Publikationen gemacht haben. Grund genug, sich für ein Gespräch zu verabreden. Als der Fotograf mir die Tür öffnet, entschuldigt er sich gleich. Es würde gerade ein wenig chaotisch zugehen. Soeben habe er zwei neue Bücher produziert, die jetzt auf Stapeln verteilt zum Versand bereitliegen. Die Wohnung von Volker Renner ist beherrscht von Büchern. Das ist nicht nur dem Umstand geschuldet, dass er seine Neuerscheinungen eintütet. Er sammelt auch mit Leidenschaft. Seine zusammengetragenen Fotobücher, die sich in Regalen quetschen, zeugen von Expertise. Sammler sind glückliche Menschen – Das Goethezitat trifft auf Volker Renner zu. Euphorisch zieht er während unseres Zusammentreffens Bücher aus seiner Bibliothek, um etwas Exemplarisches daran aufzuzeigen. Man kann sich wohl kaum einen geeigneteren Ort für ein Gespräch über Bücher und das Büchermachen vorstellen.

Volker Renner: Long Time No See

Long Time No See, ebenso wie Sleep Tight vor kurzem bei Textem erschienen, präsentiert Auslotungen des amerikanischen Raums. Beide Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden, doch eine gemeinsame Lektüre empfiehlt sich. In Long Time No See klingt nicht nur die Wiederholung einer Reise an; auch ohne damals dort gewesen zu sein, begegnet man beim Betrachten der Fotografien Altbekanntem. Die Weltausschnitte in Renners virtuos komponierten Nahaufnahmen wissen wir nicht zuletzt dank unseres medialen Erfahrungshorizontes zu deuten.

Sleep Tight, eine Sammlung von „Screenshots“ aus sämtlichen „Columbo“-Folgen, bildet den Prospekt, vor dem Long Time No See gelesen werden kann: als phänomenologische Spurensuche, die durch die schiere Menge an Bildern zum Formenkatalog voller Wiedergänger wird. Freigestellt von sozialen Bezügen, konstituieren die portraitierten Oberflächen und Objekte wortlos wirkende Atmosphären. Fassen und Säulen – Grand Deceptions, um einen der in Sleep Tight zitierten Folgen-Titel zu nennen – erinnern an Filmsets. Bettüberwürfe und Spannteppiche werden zum Nährboden für das Imaginäre und die Gewissheit, dass das Fiktive, medial Übersetzte oftmals schwerer wiegt als das uns tatsächlich Umgebende: angegraute Träume, auf die immer noch jenes gleißende Licht fällt, das mit ein Grund war, Inspektor Columbo auf der Spurensuche zu begleiten.

Katharina Manojlovic, Eikon, Internationale Zeitschrift für Photographie und Medienkunst, März 2015

Einschläge

Ein faszinierendes Buch zum Thema Meteoriten

For us it would not be a surprise if Catholic priests began to preach to their flocks that God had sent his four ton mass to smash Joseph Stalin“, meldet das KPD-Zentralorgan „Die Rote Fahne“ am 15. März 1931. Der knappe Eintrag stammt aus „A Brief History of Meteorite Falls“, ein soeben im Textem Verlag erschienenes Buch der Hamburger Künstlerin Regine Petersen, das rund 100 kurze Texte über Meteoriteneinschläge auf der Erde enthält. Die historischen Berichte aus Zeitungen, Fachblättern, Geschichtsarchiven sind meist englischsprachig. Ein kurioser unter den Ausnahmen: „Der Gestalt nach kam er einem verstümmelten sitzenden Frosch gleich, dessen Äußeres etwas rau ist.“ Wunderbares Thema, tolle Recherchearbeit.

Regine Petersen: „A Brief History of Meteorite Falls“, Textem Verlag 2014, 210 Seiten, 14 Euro

MC, Szene Hamburg, November 2014

Wovor warnen Sie Ihre Studenten?

WERNER BÜTTNER

Wovor warnen Sie Ihre Studenten?

Moderation: Ulrike Timm

Der Maler, Grafiker, Installationskünstler und Poet Werner Büttner (Jule Büttner)

Werner Büttner mischte in den 1980ern die Kunstszene auf. Inzwischen ist er einer der angesehensten Kunstprofessoren Deutschlands. Was lehrt er als Autodidakt seine Studenten?

In den 1980ern mischte er als einer der "Jungen Wilden", unter anderem an der Seite von Martin Kippenberger und Albert Oehlen, die Kunstszene auf. Inzwischen ist der Maler, Grafiker, Installationskünstler und Poet Werner Büttner seit vielen Jahren einer der angesehensten Kunstprofessoren Deutschlands - ohne selbst jemals Kunst studiert zu haben. Zu seinen Schülern zählen Daniel Richter, Jonathan Meese und Rocko Schamoni.

Fast eben so wichtig wie die bildende Kunst ist ihm die Sprache. Gerne verbindet er beides - mal ironisch-gewitzt, mal melancholisch - verzweifelt, aber immer mit Verve erzählen uns die Titel, die er den Werken gibt, ebenso viel wie die Bilder selbst.

Wie sah sein Weg zum Künstler aus? Was lehrt er als Autodidakt seine Studenten? Was bedeutet ihm politische Kunst? Wie verbindet er Kunst und Literatur?

http://www.textem.de/index.php?id=2554

Deutschlandradio Kultur, 8. Juli 2014

Unser täglich Klagen

Buchkritik: Thilo Hagendorff: "Pessimismus"

Von Eike Gebhardt

Hagendorff beschäftigt sich mit "Denkstimmungen", etwa dem "Bemängelungshabitus". (Jan-Martin Altgeld )

Der kleine Stimmungsatlas vereint Essays über Stimmungen nach Alphabet. Im Band P - Pessimismus widmet sich der Philosoph Thilo Hagendorff kulturkritischen Grundhaltungen. Unser Redakteur Eika Gebhardt findet: Das ist zwar kein Buch über Pessimismus, aber eine pointierte Diagnose der Stimmung in den Feuilletons.

"Der Pessimismus [ist] immer eine Spielart geschichtsphilosophischer Metaphysik, da er aus aktuellen Krisenzuständen spekulativ auf einen linearen Entwicklungstrend, also auf eine permanent krisenhafte Zukunft schließt", glaubt der Thilo Hagendorff. Und obwohl er "praktische ... moralische ... philosophische ... psychische ... rhetorische ... ökonomische ...ästhetische" Motive prinzipiell unterscheiden will, spielen hier vor allem die rhetorischen, in zweiter Linie auch die philosophischen und psychologischen Gründe eine Rolle; die praktischen und ökonomischen fallen nicht weiter ins Gewicht, von ästhetischen liest man so gut wie nichts.

Kurzum, es geht eher um den Zeitgeist, eine Mode, könnte man denken. "Intellektuelle Erheiterungsarbeiten oder irgendwie triumphale Sprachspiele gibt es so gut wie keine", meint der Autor. Da wären ihm Teile der angelsächsischen Diskussion anzuraten, vor allem ein genauerer Blick auf das psychische Binnenverhältnis von Resignation und Handlungsfähigkeit – z.B. über Zwischenvariablen wie Trotz, Herausforderung, Spielfreude u. Ä. Ein Gemeinplatz der Jugendforschung ist längst das pessimistische Zukunftsbild im Verbund mit Zielstrebigkeit bis zur Selbstverleugnung. Dass Pessimismus "zur Passivität" verleite, mag logisch klingen, ist aber mitnichten empirisch zu belegen, schon gar nicht pauschal.

Psychoanalyse hat pessimistische Kultur begründet

Hagendorff dagegen geht es primär um kulturkritische Grundhaltungen, "Denkstimmungen" nennt er sie treffend. "Man pflegt einen Bemängelungshabitus, spricht von Entfremdung, Sinnkrisen, Identitätsverlusten, Ökonomisierung, Verdinglichung" und diese Ballung von Zeitdiagnosen führe zu "Selbstthematisierungsschleifen". Daran hätten verschiedene intellektuelle Moden mitgewirkt, nicht zuletzt die diskursiv allgegenwärtige Psychoanalyse mit ihrer Betonung des Unbewussten, also der Tendenz, "das Subjekt zu degradieren zur bloßen 'Puppe', welche von einer 'namenlosen Kraft' gesteuert wird, die nicht in ihm selbst liegt und auf die es keinen Einfluss hat. Mit dieser Theorieentscheidung hat die PsA eine geradezu pessimistische Kultur begründet."

Diesen Strang verfolgt der Autor bis zu Lacan und verknüpft ihn geschickt mit der Linie von Schopenhauer bis zu Gehlen, deren Vertreter den Menschen grundsätzlich als "Mängelwesen" sehen. Eher kühn und ein wenig willkürlich scheint dagegen die These, die aus einer pessimistischen Grundhaltung folgende "schicksalsgläubige Resignation ... verhindert eine ironische, kontingenzbewusste Weltsicht." Denn gerade ein grundsätzlich pessimistisches Menschenbild kann durchaus zu tatkräftigem Interventionismus führen . Und die momentane Blüte der Esoterik, auch im Gewand der Religion, zeugt womöglich vom Reiz stabilisierender, sinnstiftender, stellvertretender Identitäten. Der "Mangel an Subjekt" führt nicht unvermittelt in den Pessimismus, oft ist er ja die Öffnung zu fruchtbarer, fröhlicher Fremdbestimmung.

Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden: P – Pessimismus

Eine Einzelstimmung von Thilo Hagendorff

Textem Verlag 2014

100 Seiten, 12 Euro

Deutschlandradio Kultur, 3. Juli 2014

Zeitschriftenschau

Lange gab es keine »Kultur & Gespenster« mehr, und entsprechend groß war die Neugier auf Nr. 14, die sich primär dem Radio zuwendet, ohne dabei wesentlich mehr zu sein als ein Reader zu einer 2009/10 in Hamburg durchgeführten Fortbildungsreihe, deren Beiträge wohl als Bausteine zu einer Radiotheorie im Licht der Erfahrungen des Internets beschrieben werden können. Immerhin schafft die Bildstrecke "Radiotürme" von Michaela Melián mit ihren asseligen Schwarz-Weiß-Fotos von Sendemasten und Antennen, die qua Nähmaschine be- und übernäht wurden, mit leichter Hand abgründige visuelle Reflexionsräume. Wie gut, dass es außerhalb des Hauptthemas noch anregende Beiträge über die Osterinsel, über Hipsterkatzen als "Inventors of Tradition" am Beispiel des Scottish Style und über die "Verfertigung der Subkultur beim Reden" (eher: über deren Beschwörung am Beispiel des Hamburger Gängeviertels) gibt. Nicht zu vergessen die Bildstrecke "Miami" der 2013 98-jährig verstorbenen Fotografin und Hubert-Fichte-Freundin Leonore Mau.

Am Erker 67, Juni 2014

Einblick in eine komplizierte Künstlerwelt

Es ist schon schwer genug, zu verstehen, was ein Künstler eigentlich macht, wenn er Kunst herstellt. Noch schwerer ist es, zu begreifen, was ein Künstler tut, wenn er Professor an der Kunsthochschule ist.

In dem jüngsten Katalogbuch des in Hamburg lehrenden Kunstprofessors Werner Büttner erhält man von beidem eine Ahnung: Hier wird Büttner als Künstler etwa mit seinen gedankenblitzenden, bild- und wortwitzigen Collagen kenntlich, aber eben auch als ziemlich eigenwilliger Lehrer.

"Das totgeschwiegene Lehrziel der Akademie", schreibt Büttner in einem seiner hinreißend ruppigen Texte, "heißt 'Boheme'. Dahinter verbirgt sich eine sozialgeschichtlich einmalige Mixtur: hohes gesellschaftliches Prestige bei gleichzeitigem materiellen Elend." Vom Bohemien erwarte man "Schamlosigkeit, Exzess, deviante Tages- und Nachteinteilung."

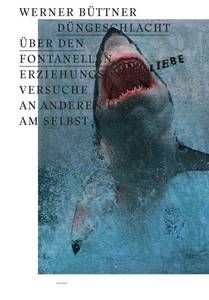

Werner Büttner: Düngeschlacht über den Fontanellen.

Erziehungsversuche an Anderen und am Selbst

Textem Verlag Hamburg 2014

172 Seiten, 35,00 Euro

http://www.textem.de/index.php?id=2554

Deutschlandradio Kultur, 21. Juni 2014

Gegengift für Denkblockaden

Holger Schulze: "Gespür"

Von Frank Kaspar

Wer sagt mir, wann es Zeit zu Handeln ist? Was bewahrt mich vor Fehltritten? Wie entscheide ich frei? Diesen Fragen und ihren Vorgeschichten in Pop, Poesie und Philosophie widmet sich Holger Schulze in seinem Buch.

Die Worte strömen nur so aus ihr heraus, vor lauter Not und Überforderung. Wohin sich nur wenden im Gedränge auf dem Berliner Alexanderplatz? Vor wem auf der Hut, um wen besorgt sein? Wie das eigene Ziel im Blick behalten, während Reize und Warnsignale von allen Seiten auf Augen und Ohren einprasseln? Die Bloggerin Meike Lobo sieht sich der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit ausgeliefert: "Nicht alles zu sehen, nicht alles zu hören, Dinge ausblenden zu können! Ich kann das nicht. Ich kann nicht anders, als immer alert zu sein, immer wachsam".

Der Geist der frühen Moderne

Holger Schulze hat keine gemütlich konsumierbare Kulturgeschichte des "Gespürs" geschrieben. Er will, dass der Leser auf der Stuhlkante sitzt und ins Geschehen mit hinein gezogen wird. Lobos urbane "Nervosität", mit der Schulze in sein Thema einführt, kann jeder Großstädter nachfühlen. Darin hallt der Geist der frühen Moderne wieder: Alfred Döblin gestaltet 1929 in "Berlin Alexanderplatz" die Reizüberflutung der Metropole, Einar Schleef, Rainald Goetz und andere Autoren, die Schulze aufruft, schreiben diese Linie fort und bekennen sich selbst zu einem Dasein als Stadtneurotiker.

Der 2011 begründete "Kleine Stimmungs-Atlas in Einzelbänden", herausgegeben von Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun, soll Schlüsselbegriffe der ästhetischen Erfahrung für die Gegenwart neu deuten. Nach Essays über "Angst" und "Albernheit", "Modernität" und "Verkrampfung" hat der Literatur- und Medienwissenschaftler Holger Schulze mit dem Thema "Gespür" einen Gegenstand gewählt, der wie aus der Zeit gefallen wirkt.

Als Tugend eines taktvollen Miteinanders scheint das "Gespür" aus der Mode gekommen zu sein. Als taktische Klugheit verstanden, weckt es die Begehrlichkeit von Menschen, die ihr Persönlichkeits-Profil mit "emotionaler Intelligenz" nachrüsten wollen, um effizienter die eigenen Interessen durchzusetzen. Holger Schulzes Hauptinteresse gilt jedoch einem anderen Verständnis von "Gespür". Er begreift den vorsichtig voran tastenden "Spürsinn" als eine besondere Urteilsfähigkeit, die dem rationalen Denken vorausgeht: als Gegengift zur Überwindung von Erfahrungs- oder Denk-Blockaden.

Philosophische Reiseapotheke

Bei dem französischen Denker Michel Serres findet Schulze ein treffendes Bild für die Wiederentdeckung des "Gespürs" und seine Verteidigung gegen eine Weltsicht, die nur Vernunft und Logik gelten lässt: Wir müssten lernen, unsere Zunge wieder zum Schmecken zu gebrauchen, schreibt Serres. Dem "Goldmund der Sprache und der Logik" hält er das Prinzip einer sinnlichen Erkenntnis entgegen. "Die zweite, die schmeckende Zunge fordert ihre Zeit und ihre Ruhe", erklärt Holger Schulze: "Bedachtsames Schmecken. Zeit, bis sich ein Gespür artikuliert."

Schulzes Essay über das "Gespür" ist ein Buch, das selbst in vielen Zungen redet, sich hier akademisch, beinahe hermetisch gibt, im nächsten Moment aber sich verplaudert und gelegentlich allzu salopp im Ton vergreift. Insgesamt aber enthält diese kleine philosophische Reiseapotheke jede Menge Ingredienzen, um intellektuelle Selbstheilungskräfte zu aktivieren und für frisches Denken zu sorgen.

Holger Schulze: Gespür

Textem Verlag, Hamburg 2014

102 Seiten, 12 Euro

Deutschlandradio 10. Juni 2014

>

Kultur & Gespenster Nr. 14 - Radio

TP Am Anfang hielt man das Radio für Zauberei. Aus dem Nichts brachte der Apparat Stimmen an den Küchentisch, ohne dass die dazugehörigen Körper ebenfalls in der Küche versammelt gewesen wären. Der österreichische Philosoph Günther Anders sprach in einem Essay aus dem Jahr 1930 mit dem Titel Spuk und Radio von der sogenannten hereness. In der hereness liegt eine Freiheit, die vom Radio, sobald wir es anschalten, gewissermaßen erfunden und verwirklicht wird: die Trennung von Körper und Geist, Zeit und Raum. Egal, wo man sich befindet, kann man mit dem Ohr am Radio auch ganz woanders sein – und das zeitlich wie räumlich. Vergangenes können wir im Präsens hören. Und was jetzt passiert, kann uns morgen erst zu Ohren gebracht werden, als wäre Gestern heute.

In Sein und Zeit schreibt der Philosoph Martin Heidegger:

Spr Im Dasein liegt eine wesenhafte Tendenz auf Nähe. Alle Arten der Steigerung der Geschwindigkeit, die wir heute mehr oder minder gezwungen mitmachen, drängen auf Überwindung der Entferntheit. Mit dem „Rundfunk“ zum Beispiel vollzieht das Dasein heute eine in ihrem Daseinssinn noch nicht übersehbare Ent-fernung der „Welt“ auf dem Wege einer Erweiterung und Zerstörung der alltäglichen Umwelt.

TP 91 Jahre nach Beginn des Sendebetriebs hat das Radio nichts von seiner Faszination verloren, wohl aber von seinem Schreckenspotential, uns vom Dasein zu entfernen. Gut, wir halten die Stimmen, die aus dem Kasten kommen, nicht mehr für Spuk. Aber seine hereness überzeugt nach wie vor. Mehr als alle anderen elektronischen Medien der kybernetischen Gegenwart ist Radio das Medium der Vergegenwärtigung. Was wir im Radio hören – egal, wie lang die Aufzeichnung zurückliegt -, ist für uns Hörer im Vollzug des Hörens reale Gegenwart. Radio besitzt wegen seiner hereness, der Nähe des Dargebotenen, grundsätzlich Live-Charakter. Am Radio sind wir mit Zeit und Raum vernetzt. Vielleicht schalten deshalb vier von fünf Menschen täglich das Radio an und bleiben laut einer kürzlich erhobenen Analyse mehr als vier Stunden dran.

Spr KULTUR & GESPENSTER aus Hamburg

TP Das Hamburger Intelligenzblatt KULTUR & GESPENSTER hat nun sein inzwischen 14. Heft vorgelegt. Thema: Angesichts des Radios. Wie gewohnt ist ein imponierend dickes Magazin herausgekommen, das mit vielen klugen Essays und inspirierenden Bildstrecken aufwartet, so dass ein schlechtes Gewissen nicht ausbleiben kann: Stumm rufen 352 Seiten jedes Mal, wenn der Blick das Magazin streift, danach, gelesen, betrachtet oder wenigstens durchgeblättert zu werden.

SPR Mensch, Medium, Message. Spukmedien, elektronische Präsenz von der Fotografie bis zur Television: Radio und Schizophrenie.

TP Als der Wiener Schriftsteller und Kritiker Alfred Polgar einmal für zwei Wochen verreiste, vergaß er, sein Radio abzustellen. Der Kopfhörer blieb auf dem Tisch liegen und musizierte, dozierte und redete ohne Unterlass in die Tischplatte hinein. Dramen und Börsenkurse, Wetteransagen und Lyrik: Hunderte Stimmen teilten sich dem Tisch mit. Nach seiner Rückkehr fand Polgar den Kopfhörer vor und wunderte sich, dass die Dauerbeschallung des Tisches keine Spuren hinterlassen hatte. Polgar schreibt:

SPR „Wenn ich denke, ich hätte während der vierzehn Tage den Wasserhahn offen gelassen! Es ist doch gut, dass der Geist keine Substanz hat.“

TP Der Geist hat zwar Substanz, allerdings keine materielle, möchte man Polgar präzisieren. Wie dem auch sei, die immaterielle Beschaffenheit des Geistes jedenfalls ist Voraussetzung für die deshalb so genannten Gespenstermedien – also für die elektronische Präsenz von Bild und Ton. Die Freiheit, die dabei besonders dem Radio eignet, hat mit dem Hörsinn zu tun, mit dem Ohr, das für Nebentätigkeiten frei macht. Wobei nie ganz klar ist, ob die Nebentätigkeit im Hören liegt oder in der Nebentätigkeit, die der Zuhörer gerade ausübt.

SPR Ein großes Paradox der Moderne besteht darin, dass die Städte, die einerseits größere Gemeinwesen herstellten, andererseits zugleich zu einer Verstärkung der individuellen Entfremdung führen konnten. Dasselbe zentrale Paradoxon ist im Rundfunk am Werk: Die Einführung der Technik erweiterte die Möglichkeiten der öffentlichen Kommunikation und verstärkte damit zugleich die Erkenntnis der eigenen individuellen Isolation. Durch die ursprüngliche semantische Assoziation mit der Schifffahrt, dem Meer und fernen Ländern rief der Rundfunk das Wunder der Kommunikation über weite Entfernungen auf, auch leichtes Unbehagen über die abgrundtiefe und unentrinnbare Leere, die diese Technologie der Welt offenbart hatte. Der Äther wurde auf einmal zu einem eigenen Ozean, gewaltig und weiträumig, der Forscher dazu verführte, durch seine unergründlichen Tiefen zu navigieren…

TP …. schreibt der amerikanische Medienhistoriker Jeffrey Sconce in Spukmedien. Elektronische Präsenz von der Telegrafie bis zur Television, einen tiefschürfenden Essay, den KULTUR & GESPENSTER ins Deutsche übertragen hat.

Das Surfen im Netz, wie es in den 1990ern begeistert propagiert wurde, hat seinen Vorläufer also im Frequenzfischen der frühen Radiotage. Und 40 Jahre vor Marshall McLuhan soll ein Kommentator der COLLIERS WEEKLY über das Radio geschrieben haben, es sei…

SPR … nicht der Gehalt der Kommunikation ohne Kabel, sondern ihre schiere Tatsache, die fesselt.

TP In seinen Anfängen war der Rundfunk vor allem als eine nautische Technik gedacht, die über die riesigen Entfernungen auf dem Meer hinweg transatlantischen Kontakt herstellen sollte. So wurde zum Beispiel Harold Bride, der Funker der Titantic, in den Tagen nach der Katastrophe zum Nationalhelden. Und zum Mythos des Radios gedieh Orson Welles‘ Hörspiel War of the Worlds, der vor allem dazu diente, die beängstigende Macht der Medien über ihr Publikum zu illustrieren. Die Öffentlichkeit diskutierte die Frage, ob das Radio zum stärksten Arm eines Diktators werden könne, wenn es doch ein ganzes Land auf die Größe eines Zimmers zu reduzieren vermöge. Hitler und der Volksempfänger waren da nicht mehr weit. Im August 1938 hieß es in DER RUNDFUNK. BLÄTTER FÜR NATIONALSOZIALISTISCHE KULTURGESTALTUNG:

SPR Die Rede des Führers glauben wir unmittelbar mitzuerleben und alle Technik vermag nicht, uns das Gefühl des Dabeiseins zu nehmen. Dass die Mittel von Sender und Empfänger notwendig sind, ist nicht zu bestreiten, aber sie rechtfertigen nicht, hier einen Schnitt zu machen, der mittelbare und unmittelbare Ansprache voneinander trennt.

TP Das Zitat stammt aus Ole Frahms luzidem Essay Radio und Schizophrenie, der sich mit dem Umstand beschäftigt, dass kein Medium ohne Gespenster und wahnhafte Projektionen auf seine Möglichkeiten auskommt – abgedruckt im aktuellen Heft von KULTUR & GESPENSTER. In der kulturellen Imagination sind Frahms Lesart zufolge Bewusstsein, Strom und Information zum Phantasma des Mediums amalgamiert worden – Medium im spiritualistischen Sinn, zu einem Phänomen zwischen Wahn und Wahrheit, bei dem Empfänger und Sender zusammenfallen.

1959 publizierte Ottoheinz Leiling, Justitiar beim hiesigen Bayerischen Rundfunk, ein Buch mit dem Titel Funk – ein neues Weltreich. Darin heißt es:

SPR Die Ätherwellen sind die Nerven … des Rundfunks … könnte man jede Welle in einer bestimmten Farbe sichtbar machen, würde ein dichtes Netz entstehen, und zwar nicht nur über unseren Köpfen … sondern auch um uns herum, ja, durch uns hindurch.

TP Medien vermögen Sender und Empfänger auf eine Weise zusammenzuschalten, dass deren Rückkopplungseffekte eine Welt erzeugen, die dem radikalen Konstruktivismus nahe kommt, in demwo es kein Außen mehr gibt. Wenn elektrische Medien die Verlängerung unserer Nerven in die Welt darstellen – dann ist die Welt „da draußen“ nur ein Produkt unserer Nerven, mentale Repräsentation einer Wirklichkeit, die in Wahrheit [nur „Wirklichkeit“ ist,] nur Wahn und Erfindung. Das Radio spricht in die Köpfe hinein, und aus den Köpfen heraus spricht es in die Mikrophone der Radios – fertig ist die Paranoia.

Ole Frahm in Kultur & Gespenster:

SPR Sigmund Freud hat diesen Mechanismus der Projektion eines inneren Zustands skizziert, der von den Kranken als von außen wiederkehrend beschrieben wird, – mit einer überraschenden Folge für die eigene Theoriebildung. Freud schreibt: „Es bleibt der Zukunft überlassen zu entscheiden, ob in der Theorie mehr Wahn enthalten ist, als ich möchte, oder in dem Wahn mehr Wahrheit, als andere heute glaublich finden.“

TP Die Phonotechnik bleibt bis zu ihrer Digitalisierung abhängig von dem Material, das vorher aufgezeichnet und in ihr abgelegt wurde. Sie vermag nur zu reproduzieren. Es sind Stimmen aus zeitlicher Ferne, die man auf dem Grammophon, der Schallplatte oder dem Tonband hört. Räumlich entfernte Stimmen überträgt das Telefon, jener Apparat, der nahezu zeitgleich mit dem Grammophon und dem Phonograph erfunden wird. Das Telefon sorgt für akustische Präsenz, während Schallplatte und Magnetband akustische Vergangenheit vergegenwärtigen. Phonomedien vermögen also nur aus einer gewissen raumzeitlicher Distanz heraus zu reden. Später wird man im Radio sogar Tote sprechen hören, wenn Aufnahmen aus dem Archiv gesendet werden. Doch Tote, deren Stimmen man akustisch nicht hat fixieren können, bleiben weiterhin stumm. Es dreht sich bei diesen ersten Phonomedien um reine Aufzeichnungsmedien, die auf das menschliche Original angewiesen sind und deren Funktion es ist, dem Echo Dauer zu verleihen. Einerseits entkoppeln sie die Stimme vom Körper, andererseits führen sie körperliche Ausdrucksformen wie Hauchen, Atmen, Sprechen ins musikalische Register ein. Hier fehlt ein Satz, um das Zitat einzuleiten, in dem es nicht um Entkoppelung oder Musik geht.

Noch einmal zurück zu Jeffrey Sconce, George Orwell in und Kultur & Gespenster:

SPR Als Orson Welles Hörspiel War oft he Worlds ausgestrahlt wurde, bot sich das Radio schon nicht mehr als verlockendes Mittel an, dem banalen Kreis der gesellschaftlichen Ordnung zu entkommen (indem es die Toten und Außerirdischen jenseits dieser Grenzen erreichte), sondern war stattdessen vollständig in den Alltagsbetrieb der gesellschaftlichen Ordnung verstrickt.

TP Das Radio hat das Stimmenhören zu einem ubiquitären Phänomen gemacht. Wir alle hören jetzt Stimmen. Man bedenke, dass mit dem Wort Stimme ja eine reichhaltige Symbolik verbunden ist: Man gibt seine Stimme ab; man enthält sich der Stimme; man zählt die Stimmen; man ist in Stimmung oder Missstimmung oder ein Sachverhalt ist unstimmig. Stimmen verkörpern eine höhere, normative Instanz. Kant spricht von der Stimme der Vernunft und die Offenbarungsreligionen von der Stimme Gottes, die aus dem Dornbusch oder vom Berg Sinai spricht. Es gibt die Stimme des Volkes und die des Gewissens.

Stimmenhören bedeutete zunächst also, Befehlen von oben zu lauschen und dunkle Aufträge anzunehmen. Seitdem das Radio im Netz angekommen ist, ist es damit vorbei. Heute kann jeder, der mag, in die Welt hinaus senden – Kultur oder Gespenster. Das ist die große Freiheit, die mit dem Radio verbunden ist.

KULTUR & GESPENSTER erscheint mehr oder weniger vierteljährlich im Textem-Verlag, Hamburg, und kostet im Einztelverkauf € 16.

Thomas Palzer, Nachtstudio, Wildes Denken, die Erste, Bayern 2, Dienstag, 29.04.2014

ACHIM HOOPS: NEWS

Der Hamburger Kunstbuch-Verlag Textem hat mit dem Band „NEWS“ ein Buch ohne Worte herausgebracht. Nichts erklärt die 73 Bilder, die der Künstler Achim Hoops in den vergangenen drei Jahren mit Buntstift und Kreide auf Holz gezeichnet hat, die hier als Abbildungen zu einem Buch zusammengefasst sind. Kein Titel, kein Datum. Das Faszinierende an diesem Buch ist, dass man, obwohl jeglicher Text fehlt, die Bilder dennoch irgendwie zu kennen glaubt. Warum das so ist? Hoops dienten als Vorlage zu seinen Zeichnungen Bilder aus den Nachrichten. NEWS. Das ist die Nachricht, das Neue, die Neuigkeit, womit uns die Medien rund um die Uhr in Millionen von Bildern beliefern. Im Fernsehen, in den Printmedien, im Internet.

Aus diesem Universum des illustrierten Weltgeschehens hat der Künstler seine 73 Motive ausgewählt. Er hat ihnen das journalistische Einmaleins des „Wer, was, wann, wo?“ genommen und sie mit allerfeinsten Strichen zu allgemeingültigen Sinnbilderngemacht. Etwas kühn mag man an Caspar David Friedrich denken, den großen Maler der Romantik, der vor 200 Jahren mit seinen symbolhaften Landschaften Zeichen setzte. Heute sprechen Experten in der Landschaftsarchitektur von „Caspar-David-Friedrich-Eichen“ und man weiss, was gemeint ist.

Bei uns, im 21. Jahrhundert, sehen signifikante Zeichen anders aus. In Hoops' Kaleidoskop der zum Stillstand gebrachten veröffentlichten Bilder erkennen wir Plattenbauten, Zäune mit Stacheldraht, Schornsteine, Fabrikhallen, Brücken, Lichtmasten, Plastikstühle. Typische Landmarken unserer Zivilisation. Der Zeichner hat sie mit Buntstift und Kreide in ein schemenhaftes, weiches Licht gesetzt. Die Stadtlandschaften sind eingehüllt in eine Dämmerung, eine Abendstimmung, für die die Franzosen den schönen Ausdruck haben „Entre chien et loup“, zwischen Hund und Wolf: wenn die Abendhimmel von rot, orange, lila zu grau und schwarz changieren und man den Atem anhält.

Hoops Bilder haben die Spannung des Unheimlichen, was verstärkt wird durch die Tatsache, dass auf ihnen nirgendwo Menschen zu sehen sind. Aber sie erzählen von den Menschen. Eine zerbrochene Fensterscheibe, eine Sitzgruppe von Stühlen, ein kaputtes Auto, eine verlassene Betonhütte. Das sind Lebenszeichen, die melancholisch stimmen können, denn in diesen sanft eingefrorenen Bildern gibt es keine Zukunft. Die Bühnen sind ohne Darsteller. Die so oft herbeigewünschte Entschleunigung der Ereignisse hat hier eine Ruhezone erreicht, die einer Endzeitstimmung nah ist. Wer genau hinsieht, entdeckt die angehaltene Zeit am deutlichsten in der Serie von Zeichnungen, die Geschwindigkeiten festhalten. Eine Linie von Lichtpunkten in der Dunkelheit verrät: das Standbild hat hier fahrende Autos zum Stillstand gebracht. Ein vertikaler heller Lichtschweif in der Dunkelheit signalisiert dem versierten Mediengucker, dass hier ein Raketenstart die Medien-Nachricht war. In der künstlerischen Aneignung der Bilder aus dem Tagesjournalismus der Nachrichten entpuppt sich Achim Hoops durchaus auch als Romantiker. Zu seiner Topographie gehören neben den urbanen Szenerien genauso auch Palmenstrände, See-, Wüsten-und Berglandschaften. Auch hier sind keine Menschen zu sehen. Besonders raffiniert erscheint die Zeichnung eines Mondaufgangs, bei der der Betrachter die Lichtpunkte zunächst für Sterne hält und erst beim zweiten Blick erkennt, dass es sich hier um menschliche Behausungen und Autoscheinwerfer handelt, die die Dunkelheit markieren. Wie ein auf die Erde gestürzter Sternenhimmel.

Seit wir fliegen können und die Erde unter uns nachts zu einer mit hellen Lichtpunkten durchsetzten Fläche wird, ist uns der scheinbar unter uns gespiegelte Sternenhimmel nicht mehr fremd. Der Künstler hat dieses Seherlebnis in ein zeitloses, allgemeingültiges Bild gebracht, dem wir in seinem Buch ganz nahe kommen und das wir sogar berühren können. Der Philosophieprofessor Hans-Joachim Lenger hat dem Buch ohne Worte eine Einführung geschrieben, die sich klug mit der Wirkung der Bilder, dem Déja-vu-Erlebnis, das sich bei den Zeichnungen einstellt und dem kollektiven Bildergedächtnis befasst.

Anna Brenken, SWR 2 Die Buchkritik, 4. April 2014, (14.55-15.00)

NEUROSEN KOMMEN ZU DEN MENSCHEN

"Im Internet bin ich viel interessanter" lautet ein T-Shirt-Spruch, den man diesen Frühling schon auf deutschen Straßen sichten konnte. Jeder möchte individuell sein. Also legt sich der bemühte Großstädter eine handfeste Macke zu und kultiviert sie. In seinem Buch "Seinsgründe. 43 Neurosen" stellt der Hamburger Autor Carsten Klook diverse Neurotiker vor.

"Er saugt stundenlang an einem Kugelschreiber, knabbert an Brillenbügeln, starrt Löcher in die Luft und dribbelt mit Sprechblasen. Dabei tut er so, als wäre er nicht da. Jedenfalls merkt er nichts davon. So sieht es von außen aus, wenn man neben ihm sitzt, an einem der Nachbartische in einem der hiesigen Cafés."

Süchtig nach Wohnungsbesichtigungen

Die Stadtneurotiker haben es dem Hamburger Autor Carsten Klook angetan. 43 von ihnen stellt er in seinem Buch "Seinsgründe" vor - nicht wissenschaftlich, rein literarisch. Die meisten von ihnen sind Menschen, die mit einem Übermaß an Zeit in der Großstadt leben, manchmal aber auch Leute wie der Hausarzt, der immerzu Gottfried Benn und lateinische Sinnsprüche zitiert, und bei dem es keine Arzthelferin aushält. Frauen sind erfreulicherweise nur leicht unterrepräsentiert in dieser Sammlung der Sonderlichkeiten:

"Rahel lernte ich in der Wartezone 134 des Arbeitsamtes kennen. Sie rutschte unruhig auf einer braunen Plastiksitzschale umher, die für ihren Hintern unsachgemäß ausgeformt war: Eine Kongruenz schien nicht möglich. Da sie in meinem Viertel wohnte, trafen wir uns zufällig in einem Café wieder. Dabei stellte ich fest: Rahel war süchtig nach Wohnungen. Genauer: Sie litt an einer Besichtigungssucht."

Neurotiker erkennt der Autor beim Blick in den Spiegel

Carsten Klook hat all diese Typen wohl tatsächlich schon einmal in seinem Leben getroffen. Einige wahrscheinlich auch öfter, beim morgendlichen Blick in den Spiegel. Denkt man, wenn man den Ein-Meter-Neunzig-Mann das Café im Hamburger Schanzenviertel betreten sieht. Mit gebeugtem Rücken, über die Wollmütze noch eine Kapuze gezogen. Der Autor bestätigt das gerne:

"Ich hab mehrere Neurosen, ja, aber nicht so viele wie hier im Titel stehen. Ein paar davon sind meine."

"So ein bisschen die These des Buchs ist ja, dass man die pflegen kann, und dass man die ausbildet so inzwischen als eine Art Identitätsersatz oder Markenzeichen, das ist schon so. Das hat heute schon den Charakter, dass das gesellschaftlich schon sehr weit verbreitet ist und gar nicht so sehr als Krankheit gesehen wird."

Viele glauben etwas ganz Besonderes zu sein

Identitätsersatz oder Markenzeichen, in einer Welt, in der Individualität zu den wertvollsten Währungen gehört, weil sie immer seltener wird. Darum haben wir uns auch in einem Cafe im Hamburger Schanzenviertel verabredet. An wenigen anderen Orten in Deutschland trifft man auf so kleinem Raum so viele Menschen, die glauben, etwas ganz Besonderes zu sein. Damit auch andere Menschen das glauben, kultivieren sie ihre Macken und stellen sie draußen zur Schau. Doch der Autor möchte sich gar nicht über eventuell anwesende Neurotiker unterhalten:

"Das Ganze ist ja eine intrapsychische Angelegenheit, das ist ja nichts, was man sofort sieht, und man gibt ja auch nicht damit an, "Also ich hab jetzt total viele Persönlichkeitsstörungen" oder so, das merkt man dann, wenn man die Person kennenlernt, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn man jede Stunde einen anderen Lebensentwurf macht für eigentlich mehrere Figuren an einem Tag, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist."

Nicht im Mainstream der Normalos untergehen

Das ist erstmal enttäuschend, spricht der Mann, der im Namen der Neurose schreibt, doch in der Werbung für sein Buch von einem Trend, der dahin geht, Neurosen als unspaltbaren Kern der eigenen Identität auszubilden um nicht im Mainstream der Normalos unterzugehen.

"Ich finde das ist ein schöner Satz für eine PR-Aktion. Es suggeriert einem, dass die Neurose einen zum Star machen kann. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich fand es ganz lustig, den Satz da hin zu stellen."

Also sind wir einem Neurotiker auf den Leim gegangen? Man hätte es sich denken können, denn genau das können diese Neurosenzüchter ja am besten: Interesse für sich wecken. Auch der heideggerianische Buchtitel "Seinsgründe" hat keinen tieferen Sinn:

"Eigentlich sollte das Buch erst "Umzingelt von Singles" heißen, aber der Verleger meinte "Nee, das Thema ist durch, das machen wir nicht.""

Neurosen wollen gepflegt werden

Das Buch ist übrigens eine Sammlung von Texten, die der Autor in einem Zeitraum von über zehn Jahren geschrieben hat. Dass das Neurotische ein durchgängiges Thema bei ihm ist, hat er selbst erst im Nachhinein gemerkt. Neurosen lassen sich nämlich gar nicht ausbilden, sie kommen zu den Menschen. Erst wenn der Mensch sie erkennt, kann er sie pflegen und zur Vollendung bringen. Wie der Mann, den Carsten Klook in der Geschichte mit dem Titel "Falsch verbunden" sagen lässt, und die auch vom großen Neurotiker Woody Allen stammen könnte:

"Ich kann nur eine Beziehung mit einer Frau haben, die auch keine Beziehung haben kann."

Normalsein finden junge Menschen nicht schlimm

Die Lektüre der 208 Seiten ist übrigens sehr unterhaltsam, auch wenn man die verschiedenen Typen recht bald nicht mehr auseinander halten kann. Klook ist ein sehr guter Beobachter, zur Aufklärung hat er noch einen Auszug aus Alfred Adlers "Neurosenlehre" von 1913 angehängt. Und zur Unterhaltung verweist der ehemalige Musikjournalist nach jedem Kapitel auf einen passenden Popsong. Die meisten von ihnen allerdings nicht mehr besonders aktuell, und so kann man Seinsgründe auch als Abgesang auf eine verschwindende Spezies lesen, wie der 54jährige Autor selbst erkannt hat:

"Vielleicht ist das tatsächlich überhaupt nicht schlimm, "normal" zu sein. Das ist ja auch was, was bei den Nachgewachsenen, der jüngeren Generation, auch überhaupt kein Thema ist. Die finden das nicht so schlimm."

Dirk Schneider, Beitrag im Deutschlandfunk, 31.März 2014

BRUDER DER NIXEN UND UNDINEN

Stan Back und die neue Sehnsucht zu verschwinden - und was heute gewöhnlich unter dem Begriff "surfen" verstanden wird

Wasser und Frauen. Das müssen große Leidenschaften neben der Kunst gewesen sein. Das Surfen, die Clubs. Der Rausch hat ihn interessiert, die Überschreitung von Grenzen und dann auch die Verschmelzung. "Musikmachen, Ausgehen, Sex - wann immer möglich." Stan Back, 1965 in der damaligen Tschechoslowakei geboren, muss ein guter Liebhaber gewesen sein. Kein narzisstisch gekränkter Aufschneider, kein impotenter Protz, sondern jemand, der Frauen wirklich mochte. Er selbst war keine Schönheit, aber doch irgendwie männlich. Und er war Kerl genug, um aufrichtig angewidert zu sein von jeder Art von Opportunismus und Indiskretion. Seit drei Jahren, heißt es, sei er verschwunden.

In Costa Rica soll ihn der Nordpazifik mit sich genommen haben, und die Frau, die mit Stan das Hotelzimmer teilte ("unbeschreibliches Vergnügen"), soll geistesgegenwärtig genug gewesen sein, seine Sachen zu sichern. Das Notebook vor allem, ein paar T-Shits, vielleicht das Buch über Machiavelli.

In der Schule hatte er es gelesen und vor wenigen Jahren, während es ihm in einem indischen Restaurant in der Berliner Oranienburger Straße nicht gelang, das Szenegeplapper am Nachbartisch zu überhören, wieder darin geblättert. Woher man das weiß? Gute Frage. Da steht es, könnte man sagen. Schwarz auf weiß.

"The ups and downs of Stan Back", das sagen Pressemitteilung und Internet, entstammt dem Nachlass eines "ruhelosen" Künstlers, eines unbeugsam empfindenden Außenseiters. Diesem ersten sollen weitere Bände folgen. Jules Beauregard, die Frau aus dem Hotelzimmer, liest man, halte ihre schützende Hand über den Computer. Der Künstler Stefan Römer verantwortet mit Renate Wiehager, Direktorin der Daimler Kunst Sammlung, die Edition. Man spielt seine Songs, organisiert Lesungen, bei denen die Amerikanerin Beauregard allerdings fehlt, weil angeblich irgendetwas mit dem Flugzeug nicht stimmt.

Immerhin steht ihr Name über dem Vorwort. Angekündigt werden Fotos und Zeichnungen, Gespräche mit Freunden. Es sind Erzählungen aus der "leeren Mitte Berlins", mehrstimmige Protokolle, Beobachtungen. Nach München führt die Erinnerung, ins Köln der 80er Jahre zu Spex, in den nächtlichen Garten einer angesagten Galerie. Was passierte, wenn Martin Kippenberger den Raum betrat? Warum hasste Stans Freundin die Kunstszene und liebte Punk-Konzerte im offenen Atelier? Was klingen könnte, als bediene es die Hoffnung auf Skandal, tut das gerade nicht. Stans Blick gehorcht den Erwartungen nicht und bleibt den höhnischen Anpassungsstrategien des Erfolgs gegenüber fremd. Im Fernseher läuft eine Bambi-Verleihung. Stan betrachtet - und zwar durch den aufsteigenden Wasserdampf einer Tasse Tee hindurch - die brutale Welt einer Burda-Party. Wasser. Da ist es wieder, Stans Element.

Man könnte ihn für einen Bruder jener Nixen und Undinen halten, die in den Texten der Romantik für Unruhe sorgen. Die Sehnsucht jedenfalls ist überall. Auch auf den Fotos. Stan hat lesende Freunde fotografiert. Männer, Frauen, Paare. Eine hübsche junge Frau liegt in einem netzartigen T-Shirt auf dem Bett. Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, scheint sie von der Lektüre auszuruhen. Die Kamera touchiert einen jugendlich-prallen Busen, blickt auf das Buch auf dem Nachttisch: Georges Bataille. "Das obszöne Werk". Das erotische Arrangement der Lektüre wirkt ein bisschen albern, aber diese pathetische Seite, wenn es um Freundschaft und Liebe geht, gehört bei Stan Back wohl dazu. Man hat keine Lust, es ihm übel zu nehmen oder Kalkül zu unterstellen.

Sicher. Man hätte sie sofort durchschauen können: die Inszenierung, das Spiel. Man muss Stefan Römer ja nur einmal gesehen haben. Das Coverfoto, das angeblich Stan Back zeigt, zeigt in Wahrheit ihn. 1960 geboren, 1998 mit einer brillanten Arbeit über den Begriff des Fake bei Horst Bredekamp promoviert. Künstler. Autor. Professor. Seine Studenten und Kollegen werden vermutlich finden, die Konstruktion sei zu offensichtlich geraten. Darin liegt Ironie: die Szene-Insider können den Außenseiter Stan nicht erkennen. Das können nur die, die draußen sind. Sie verbringen Zeit mit dem Surfer, den es nie gegeben hat, und wünschen sich, dass er, der mit Stefan Römer Freunde, Sprache, Gedanken, man könnte sagen ein Leben, sonst aber gar nichts, noch nicht einmal ein Geburtsdatum teilt, seine Kritik laut und in einer Talkshow geäußert hätte! Er hätte es allen gezeigt und sich sogar getraut, Christoph Schlingensief zu fragen, ob er sein Charisma nicht stark für die Öffentlichkeit benutzt.

Bis hierhin die Projektion. Sie geht in Ordnung, übrigens auch für Stefan Römer, der sich viele dieser hemmungslosen Fantasien wünscht. "Es ist ja kein dokumentarischer Text", sagt er und lacht, als finde er Vergnügen daran, Stans Schicksal nicht kontrollieren zu können.

Der Leser muss sich um die Kontrolle kümmern. Auch das ist eine Ironie des Fake, der die Aufklärungswerkzeuge in der Westentasche bei sich trägt. Im Unterschied zur Simulation interessiert ihn die perfekte Täuschung nicht, und mit abstrusen Datierungen sorgt er für die eigene Enttarnung. Rainald Goetz' Buch "Loslabern" kommt bei Stan drei Jahre vor dem tatsächlichen Erscheinungsdatum vor. Wer anderer als ein absichtlich/unabsichtlich ungeschickter Erzähler könnte solche Daten platzieren? Ein Programmierer oder Fälscher von Rang gewiss nicht.

Stan Back ist also gar nicht verschwunden. Er ist eine Erfindung, eine Art Werther der neuen Medien, den kein Geheimdienst ausspähen kann. Allein das macht ihn zu einer begehrenswerten Figur, einem echten Träger von Erinnerung. Im Zwischenraum des Fake ist man vor Überwachung sicher. Was denkst du wirklich? Nichts ist schwieriger zu ergründen. Wo ist Stan Back? Wo auch immer, schau nach in deinem Kopf. Er weiß um den Unterschied zwischen der Wucht einer Pazifikwelle, die einen Surfer, wie es bei Stan heißt, "eine unendlich erscheinende Zeit auf den Meeresgrund drücken kann", und dem, was man heute meistens unter Surfen versteht.

"The ups and downs of Stan Back". Herausgegeben von Stefan Römer und Renate Wiehager. Vorwort von Jules Beauregard. Textem Verlag, Hamburg 2013, 80 Seiten, 24,80 Euro

Elisabeth Wagner, taz, 5. März 2014

RADIO SPUK UND EMANZIPATION

Kultur und Gespenster releasepartypodiumsdiskussion

Das Medium, das die Ohren der Hörer anspricht, war immer auch vielfältigen Projektionen ausgesetzt. Unheimlich seine Macht, die Stimme über weite Räume zu verteilen und gespenstisch zu vervielfältigen, Katastrophen in Echtzeit über die Welt zu verbreiten oder auch, wie erlebt, direkt anzuleiten. Zugleich war es immer auch Hoffnungsträger für deviante Praktiken, andere, nicht weniger gespenstische Stimmen.

Es diskutierten Dagmar Brunow (FSK Hamburg), Michaela Melián (FSK München) und die Herausgeber des Radio-Dossiers Ole Frahm, Torsten Michaelsen, Andreas Stuhlmann, die Moderation Ulrike Bergermann (Hamburg / Braunschweig).

Redaktion 3, FSK Hamburg, 29. Januar 2014

DER MANIPULIERTE BLICK

Der Hamburger Künstler Adnan Softic untersucht in seinen Kurzfilmen die Kluft zwischen der Realität und dem, was die Zuschauer für die Realität halten

Adnan Softic sitzt im leuchtblauen Grobstrickpullover am Holztisch seiner Atelierwohnung in Hamburg Veddel, die der Filmkünstler jüngst mit seiner Familie im Rahmen eines zweijährigen Atelier-Stipendiums bezogen hat. Er schenkt Granatapfelsaft in zwei Gläser und redet freundlich distinguiert mit einem sanften Singsang über Toleranz. Nicht die Art von Toleranz, die einfach zu praktizieren ist, weil es um Dinge geht, die einfach zu tolerieren sind. Softic spricht über die Art von Toleranz, die bedeutet, Menschen oder ihre Taten trotz persönlicher Abscheu zu billigen. „Das ist eine Tugend für mich“, sagt Softic. „Dadurch wird eine Komplexität zugelassen. Man mag sich nicht, aber man mag, dass man sich gegenseitig toleriert.“

Eine besondere und großartige Stadt voll Komplexität und dieser Art von Toleranz ist für ihn Sarajevo. Dort wurde er 1975 geboren, dort tauchte er als Teenager in die kulturelle Szene ein, machte Musik, wurde kulturell vorgefertigt, wie er sagt, ehe er 1992 zu seiner Schwester nach Hamburg floh. Eltern und Freunde musste er in den Wirren des Bosnienkrieges zurücklassen.

Vier Jahre bestand weder Kontakt noch Aussicht auf ein Wiedersehen. In Hamburg studierte er an der Hochschule für bildende Künste, die er im Jahr 2004 nicht nur mit dem Diplom, sondern auch mit dem Preis für das beste Diplom der Hochschule abschloss. Es folgten Stipendien in Bern und Hamburg. Der Schwerpunkt seines Werkes liegt auf Experimental- und Spielfilmen sowie multimedialen Installationen und Performances. Ausschnitte seiner Arbeiten sind auf seiner Website kinolom.com zu sehen. Ferner ist kürzlich der Katalog „On Site“ im Hamburger Textem Verlag erschienen.

Wie seine Geburtsstadt Sarajevo sind auch die Werke von Softic komplex. Seine Filme dauern oft nur wenige Minuten und verschränken dokumentarische und fiktive Anteile. Es gibt teilweise überraschenden Wendungen, manchmal begegnen sich geschichtliche Ereignisse verschiedener Jahrzehnte. „Ich wollte nicht die Rolle einnehmen, dem gemütlichen westlichen Kunstkonsumenten aus erster Hand aus der Hölle zu berichten“, sagt Softic.

Er versucht einen indirekteren Weg, Zuschauer mit der Unfassbarkeit des Bildes zu konfrontieren. Der Künstler wählt hierfür das Medium Film, weil es extrem zeitbezogen ist. „Zeiten lassen sich im Film gut darstellen und durcheinanderbringen. Ich möchte die Komplexität der Realität in Erfahrung bringen.“

So vermischt etwa sein Film „Der Körper ist mein Tempel“ den Charme eines knatternden Super 8 Film Formats mit jungen Männern in den trostlosen Kriegsruinen Sarajevos, die mit Mauersteinen Bodybuilding betreiben. Auch Ende der 1990er wurde normalerweise nicht mehr mit Super 8 gefilmt. Das verleiht dem Film etwas Surreales.

Und dann ist da der Film „Ground Control“ über Softic Eltern in einem sommerlichen Datscha-Idyll unter wucherndem Wein, der im Jahr 1999, vier Jahre nach Ende des Bosnienkrieges, gedreht wurde. Ein mittelaltes Ehepaar. Er in Badehose, sie im Bikini, sie umsorgt ihn. Schnitt. Softic selbst ist zu sehen, rauchenderweise, als aufstrebender Kunststudent. Vor seinem Computer sitzend spricht er über seinen Vater und die schwierige Beziehung zu ihm. Sein Vater sei ein ehemaliger Richter und und sei schuldhaft verwickelt in die unrechtmäßige Verurteilung islamischer Schriftsteller Anfang der 1980er. Jetzt verdränge er seine Schuld.

Auf einem Filmfestival in Sarajevo zeigt Softic diesen Film. Ein Zuschauer spricht ihn an. Er persönlich sei sich nicht sicher gewesen, ob die Filmhandlung wahr oder frei erfunden gewesen sei. Er sei jedoch in Begleitung eines ehemaligen Geheimagenten im Kino gewesen, der sich genau an Richter Softic erinnert hätte. Beweis genug.

Die Sache ist nur die: Einen Richter Softic hat es nie gegeben. Die baufällige Datscha ist keine baufällige Datscha, sondern ein Ferienhaus-Rohbau am Meer. Vater Softic spielt zwar Vater Softic, war aber im wahren Leben an der Fakultät für Forstwirtschaft tätig.

Wahrscheinlich hatte der ehemalige Geheimagent mit dem guten Gedächtnis nicht einmal gelogen, sondern verfügte lediglich über eine manipulierte Wahrnehmung. Genau dieses Phänomen ist ein zweites, immer wiederkehrendes Thema in den Filmen des Adnan Softic. Er möchte neben Komplexität eine Kluft aufzeigen, eine Kluft zwischen Realität und wahrgenommener Realität.

Die führt unweigerlich zu seinem neuesten Filmprojekt „Skopje 2014“. Der Arbeitstitel des Werkes deckt sich mit dem Namen jenes 500 Millionen Euro-Großbauprojekts der mazedonischen Hauptstadt. Häufig wird das Prestige-Projekt als „Geschichts-Disneyland“ kritisiert. Seit einigen Jahren schießen in Skopje trotz klammer Staatskassen opulente, Zahnpasta-weiße Säulenbauten aus dem Boden. Hochhaushohe Wasserfontänen leuchten in allen Farben des Regenbogens.

In diesem Skopje soll der neue Film des Bosniers spielen, das Drehbuch ist schon fertig. Seit Jahrzehnten herrscht Streit zwischen Griechenland und Mazedonien. Griechenland besteht auf die alleinigen Rechte an dem Namen „Mazedonien“. Die Griechen sehen sich als Erben der antiken Makedonier. So hat Griechenland von seinem Veto-Recht Gebrauch gemacht und einen Nato-Beitritt der Mazedonier verhindert.

„Die Aggression von Griechenland hat mich besonders hellhörig gemacht“, sagt Softic. „Die Wiege Europas beginnt zu schaukeln. Die Mazedonier machen das jetzt meiner Meinung nach aus Trotz. Bei meinem ersten Besuch in Skopje war mir alles vertraut. Ja, die haben die Codes, was alt und historisch sein soll, gut gelernt. Kunsthistorisch ist es Chaos. Aber es funktioniert. Internationale Touristen finden es toll, wie viel Geschichte Skopje hergibt, obwohl überall Baukräne herumstehen.“

Softic wird an dem Film in den hellen Räumen seines Hamburger Ateliers weiterarbeiten. Es ist die Arbeit an der nächsten Kluft.

Doris Brandt, taz, 29. Januar 2014

Gespenstische Momente

Über emanzipatives Radio

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift »Kultur & Gespenster« verdankt ihren Schwerpunkt einer Reihe von hochinformierten Debatten im Freien Sender Kombinat Hamburg (www.fsk-hh.org). Laut Editorial geht es um die »emanzipative Wirkung des Radios, welche nur durch die Vergegenwärtigung der gespenstischen, unheimlichen und paranoiden Momente des Mediums (…) zum Tragen kommt«. Erstmals auszugweise ins Deutsche übertragen wurde Jeffrey Sconces Dissertation »Haunted Media« (Duke University Press, Durham 2000) über die Entwicklung vom regen Funkertreiben um 1900, bei dem die einzelnen Stationen der Seefahrer und Amateurfunker noch als Sender und Empfänger fungierte, hin zum Radio, wie man es heute kennt. Aus der angeblichen Massenhysterie, die Rosen Welles` Sci-Fi-Hörspiel »War of the Worts« 1938 auslöste, zieht Sconce interessante Rückschlüsse auf die institutionelle Autorität des Hörfunks als Massenmedium. Aufschlussreich sind auch Ole Frahms Ausführungen zu den »Aufzeichnungen eines Nervenkranken« des sächsischen Gerichtspräsidenten Daniel Paul Schreber von 1903, die als radiotheoretisches Frühwerk unterschätzt sind.

Freie Radios sind ein probates Mittel gegen die eingefahrenen Sender/Empfänger-Strukturen im Hörfunk. Klemens Gruber schreibt in »Kultur & Gespenster« darüber, wie sich ein solches Radio, das »niemandes Sprachrohr sein wollte«, im italienischen Bologna etablieren konnte. Zur Ergänzung bietet das Heft im Buchformat kürzere historische und literarische Texte.

Die 16 Euro sind auch eine Art Solibeitrag für potenzielle Opfer verdachtsunabhängiger Personenkontrollen, denn der Textem-Verlag, in dem die Zeitschrift erscheint, liegt im neuen Hamburger Gefahrengebiet. Die dort geräumten Esso-Häuser besingt Schorsch Kamerun auf dem letzten Album der Goldenen Zitronen. Am Montag, 0.05 Uhr, wird Kameruns WDR-Hörspiel »Kann mir nicht vorstellen, dass es weitergeht« (2012) auf DKultur wiederholt. Und zu Arno Schmidts 100. läuft dessen »Gelehrtenrepublik« (So., 18.20 Uhr, SWR 2 und Mi., 20 Uhr, NDR Kultur).

Rafik Will, Junge Welt, 10. Januar 2014

CORAX, FSK UND „KULTUR & GESPENSTER" ZUM THEMA RADIO

Neben den öffentlich-rechtlichen und den privaten Radiostationen in Deutschland gibt es auch noch die freien Radios. So wird das duale Rundfunksystem von Sendern ergänzt, die keine Rundfunkbeiträge einnehmen und auch keine Werbung ausstrahlen. Freie Radios sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Gegenöffentlichkeit und natürlich auch auf kulturellem Gebiet aktiv. Das Hallenser Radio Corax (959.radiocorax.de) bringt in seiner Sendungsreihe „Freispiel“ beispielsweise jeden Sonntag zwischen 20 und 21.30 Uhr „Ungewöhnliches im Radio, das sich früher möglicherweise Hörspiel nannte“. Ganz sicher eine gute Alternative zum Tatort.

Auch die theoretische Auseinandersetzung mit dem eigenen Medium kommt im Bereich der freien Radios nicht zu kurz. 2009 und 2010 wurde im Freien Sender Kombinat Hamburg (www.fsk-hh.org) das „Freie Sender Kolleg“ durchgeführt. Den dortigen Debatten verdankt sich die Ausarbeitung des thematischen Schwerpunkts Radio, den die seit 2006 im Hamburger Textem Verlag erscheinende Zeitschrift „Kultur & Gespenster“ für ihre im Herbst erschienene 14. Ausgabe gewählt hat.

Im Editorial zu dem Hörfunk-Extra, das die gesamte zweite Hälfte der rund 354 Seiten von „Kultur & Gespenster“ Nr. 14 umfasst, schreiben Ole Frahm, Torsten Michaelsen und Andreas Stuhlmann: „Die folgenden Beiträge widmen sich der emanzipativen Wirkung des Radios, welche nur durch die Vergegenwärtigung der gespenstischen, unheimlichen und paranoiden Momente des Mediums und der mit ihm verbundenen Projektionen und Ereignisse zum Tragen kommt.“

Und tatsächlich wird im Editorial nicht zu viel versprochen. Begonnen wird das Dossier historischer und vor allem aktueller Artikel von dem kurzen Text „Spuk und Radio“, den der Schriftsteller und Philosoph Günther Stern (der sich später Günther Anders nannte) 1930 veröffentlichte. Stern geht auf den medientheoretischen Hintergrund von im Radio gespielter Musik ein und macht dabei drei befremdliche, spukhafte Aspekte aus. Erstens die Zerstörung der „Raum-Neutralität“ des Musikstücks, zweitens die Verfielfältigung des gleichen Stücks in einer Unzahl von Empfangsgeräten und drittens den rechtmäßigen Anspruch jeder dieser Kopien, „das Stück selbst zu sein“. Mit diesen Überlegungen erinnert Stern den Leser direkt wieder an einen Gedanken des Schweizer Kulturphilosophen Max Picard, der dem Radio-Editorial von „Kultur & Geister“ Nr. 14 als Zitat vorangestellt ist. Es handelt sich um einen kurzen Auszug aus Picards „Die Welt des Schweigens“ (1948). In dem Abschnitt beschreibt er das eigenartige Gefühl eines Passanten, dem aus verschiedenen offenenen Fenster fetzenweise die gleiche Tschaikowsky-Symphonie entgegenfällt. „Überall, wohin er sich bewegt, ist schon diese Musik, sie ist allgegenwärtig, es ist, als ob sich der Mensch nicht fortbewegt hätte, es ist, als ob er immer auf der gleichen Stelle bliebe, obwohl er sich fortbewegt: die Realität der Bewegung wird unwirklich gemacht. Unabhängig von Raum und Zeit, selbstverständlich wie die Luft, erscheint das Geräusch des Radios.“

Sowohl Stern als auch Picard beschäftigen sich mit Phänomenen, die dem institutionalisierten Rundfunk zuzuschreiben sind. Was vor dessen Etablierung war, resümiert Jeffrey Sconce. Seine 2000 bei Duke University Press (Durham) erschienene Dissertation „Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television“ haben Andreas Stuhlmann und Ole Frahm erstmals auszugsweise ins Deutsche übertragen. Die von ihnen ausgewählten Ausschnitte handeln zum einen von der Frühzeit des Radios, genauer: von der Zeit des „wireless radio“. Mit diesem Begriff bezeichnet Sconce das rege Funkertreiben, bei dem die einzelnen Stationen (unter denen auch zahlreiche Amateurfunkstationen waren) sowohl als Sender als auch als Empfänger fungierten. Im darauf aufbauenden zweiten gewählten Ausschnitt widmet Sconce sich dem auf das „wireless radio“ folgenden „broadcasting“, dem gewöhnlichen Rundfunk. Fokussiert wird zunächst das 1938 von Orson Welles inszenierte Hörspiel „War of the Worlds“ (nach einer Romanvorlage von H.G. Wells). Anknüpfend an die Invasion der Marsianer in einem Live-Hörspiel, analysiert Sconce die Katastrophenfaszination und ihr Verhältnis zu den Macht ausstrahlenden Rundfunkanstalten. Der Text ist kurzweilig, natürlich auch spukbezogen. Andreas Stuhlmann bezeichnet in seinem Vorwort zum Artikel Sconce als einen der „wenigen Medienwissenschaftler, die in der Nachfolge Marshall McLuhans Interessantes zuwege bringen“.

An aufschlußreichen und interessanten Texten gibt es dessen ungeachtet in der 14. Ausgabe von „Kultur & Gespenster“ noch eine ganze Menge. Einer von ihnen heißt „Radio und Schizophrenie. Anmerkungen zu Daniel Paul Schrebers Radiotheorie avant la lettre“ und stammt von Ole Frahm. Frahm geht auf wesentliche Fragen ein, die das Radio als Massenmedium mit sich bringt. Z.B. die, ob das Radio einen faschistischen Kern birgt. Der Autor untersucht, welche indirekten Aussagen das Radio als Massenmedium vermittelt und was es eigentlich mit dem (spiritistischen) Medium im Medium auf sich hat. Er erklärt, warum die 1903 vom kurzzeitigen sächsischen Gerichtspräsidenten Schreber veröffentlichten „Aufzeichnungen eines Nervenkranken“ ein radiotheoretisches Frühwerk sind. Auch warum sie kaum als solches gelesen wurden, legt Frahm offen – und liefert dabei gleich einen pointierten Ritt durch die deutsche und internationale Hörspieltheorie.

Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Futter für am Radio Interessierte, auch „On Air“ ein längeres erzählendes Gedicht Brandon LaBelles, vom radio- und soundartaffinen Berliner Verlag errant bodies press. Sogar außerhalb des expliziten Radioteils gibt es Radio, denn im ersten Teil ist Frieder Butzmann – auch im Hörfunk ein umtriebiger „Crachmacheur“ – mit seiner 97er Story „Die Hamburg Connection“ vertreten.

Auf dem Cover ist ein filigran mit Faden und Nähmaschine bearbeitetetes Foto von einem Sendemast zu sehen. Aus dieser trotz ihrer Statik eigenartig flirrend wirkenden Werkreihe gibt es im Heftinneren mehr zu sehen. „Radiotürme“ (2012; Maschinennaht, Faden, Papier, A4) stammt von der Hörspielerin und Musikerin Michaela Mélian. Präsentiert in klarem und ansprechenden Layout, erfüllen die Texte tatsächlich ein Versprechen, das schon im Titel der Zeitschrift aufflammt. Dass nämlich „Kultur & Gespenster“ Nr. 14 den Anspruch hat, das Transzendente und das Unheimliche im Medium Radio ausfindig zu machen und von undogmatischen Standpunkten aus zu analysieren. Für den Rundfunk zum Hören, der seit diesem Jahr in Deutschland ein 90jähriges Bestehen vorweisen kann, war eine solche multiperspektivische Betrachtung überfällig.

„Kultur & Gespenster 14. Radio“; 354 Seiten, 16 Euro, ISBN: 978-3-941613-06-5, Textem Verlag, Hamburg, 2013

SWR2 DOKUBLOG, 16. 12. 2013

Radio

Pressegespräch zur neuen Ausgabe von »Kultur & Gespenster« mit dem Dossierthema Radio

mit Ole Frahm

Hier zum Nachhören: Audiofile >

11. Dezember 2013, Deutschlandradio Kultur

Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden

Passivität

Journal Phänomenologie

39/2013

Die Reihe »Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden« des Textem-Verlags versammelt zeitgenössisch diskutierte Begriffe der Kulturwissenschaften in Form einer offenen Enzyklopädie, die ständig um relevante Lexeme erweitert werden soll. In diese sich ständig erweiternde Reihe – die nebenbei bemerkt einen interessanten Versuch darstellt –, welche von der »›Albernheit‹ bis zur ›Zeitung‹, von der ›Angst‹ bis zum ›Wald‹«1 reichen soll, gliedert sich Kathrin Buschs kleines prägnantes Büchlein über den Begriff der Passivität ein.

In ihrem Versuch geht es Kathrin Busch um ein grundlegendes Verständnis von Passivität, welches die dem Begriff eigene Wirksamkeit und Kraft freilegen soll (S. 9). Passivität, so die Annahme, wird jedoch zumeist und über weite Strecken der Philosophiegeschichte lediglich aus ihrer Opposition zur Aktivität heraus verstanden, womit die Passivität lediglich als derivative Form der Aktivität in den Blick kommt und somit ihr eigenes Potenzial nicht adäquat entfalten kann. Um einen möglichst freien Blick auf das Phänomen zu ermöglichen und somit zu einem eigenständigen Begriff der Passivität zu kommen, empfiehlt Busch in dekonstruktiver Haltung, den Begriff der Passivität aus seiner Oppositionslogik freizustellen und das »Verhältnis von Aktivität und Passivität« selbst neu zu durchdenken (S. 9).

In Anschluss an Jacques Derridas »doppelte Geste«2 wird argumentiert, dass unser Denken zutiefst nach Oppositionen gegliedert ist, wobei meistens ein Begriff dem anderen logisch bzw. axiologisch nachgeordnet ist. Die dekonstruktive Methode – obgleich Derrida stets betont hat, dass es keine dekonstruktive »Methode« gibt bzw. geben kann3 – zeigt dann auf, dass der nachgeordnete Begriff zumeist von größerer Bedeutung ist und überdies eine die Oppositionslogik selbst noch tragende Funktion besitzt. Durch eine Verkehrung der Hierarchie werden diese (axio-)logischen Dependenzen sichtbar gemacht und so der Blick für ein Denken jenseits der strukturierenden Oppositionen ermöglicht, welches zumeist mit der Einsetzung spezifischer unentscheidbarer Zeichen (bzw. »Markierungen«) initiiert wird.

Im Falle der Passivität versucht Kathrin Busch, den Begriff der Passivität aus seiner Opposition zur Aktivität herauszulösen, um ein neues Denken der Passivität anzustoßen. Es soll daher in diesem Versuch nicht darum gehen, der Aktivität lediglich ein Lob oder bestimmte produktive Momente der Passivität entgegenzuhalten, weil damit kein wirklicher Ausbruch aus der Oppositionslogik möglich wäre und man sich immer noch auf einer hierarchisch strukturierten Ebene bewegen würde, die es gerade zu dekonstruieren gilt. Vielmehr soll es darum gehen, einen radikaleren Begriff von Passivität in den Blick zu nehmen, welcher noch die Opposition von Aktivität und Passivität selbst fundiert.

Mithilfe von Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida und Giorgio Agamben versucht Kathrin Busch eine »Archi- « bzw. »Ur-Passivität« (S. 10) in den Blick zu bringen und deren Potenzial für verschiedene Bereiche fruchtbar zu machen. Die dabei gestreiften Bereiche reichen von »der Kulturtheorie über die Fragen der Wissensbildung und der litarischen Produktion bis hin zum Subjektbegriff, seiner ethischen Fundierung und einer sich daran anschließenden politischen Bedeutung «(S. 10). Leitend ist dabei stets der Gedanke, dass jeder vermeintlichen Aktivität bei genauerem Hinsehen eine fundierende Passivität zugrunde liegt, ohne welche die Aktivität selbst im engeren Sinne gar nicht erst in Gang kommen würde.

Durchgängig wird deutlich gemacht, dass diese Dimension der Passivität nicht erfasst werden kann, wenn die Passivität lediglich mit dem Nichtstun identifiziert wird (S. 24). Es soll vielmehr um den Aufweis gehen, dass jede vermeintliche Aktivität von Kraftlinien durchzogen ist, die sie nicht aus sich selbst heraus entwickeln kann (im Sinne einer rein autopoietischen Tätigkeit). Busch macht deutlich, dass die Aktivität ihr »wesentliches Momentum im Affiziertsein, nicht im Vollzug« hat (S. 24) und somit stets auf einer sie allererst ermöglichenden Passivität aufruht. Dem Bild der reinen Tätigkeit soll somit ein Spiegel entgegengehalten werden, welcher den »passiven Untergrund« (S. 27) einer jeden Handlung sichtbar macht. Ziel dieser Argumentation ist es, unser Denken vom »Produktionsparadigma und seinen konstruktivistischen Verkürzungen zu lösen« (S. 29).

Kathrin Busch geht es also um den Aufweis, dass jede Aktion im engeren Sinne als eine Reaktion zu verstehen ist, womit aber nicht ein kausales, sondern im Anschluss an Bernhard Waldenfels ein responsives Verhältnis gemeint ist (S. 35). Jede Handlung, Tätigkeit und Aktivität versteht sich insofern als eine durch einen Anspruch angestoßene Tätigkeit, welche sich ohne diesen konstitutiven Anspruch gar nicht erst erheben würde. Ignorierte man diese der Tätigkeit zugrunde liegende Dimension, so würde man zugleich auch die lebensweltliche Situiertheit des Menschen einklammern, welche mit einer Vielzahl von verschiedensten Ansprüchen verbunden ist, auf welche wir tagtäglich und immer schon antworten ohne dabei bewusst »aktiv« oder »passiv« zu sein.

In engerer Lektüre macht Busch dies vor allem an Emmanuel Lévinas (S. 33 ff.) und Martin Heidegger (S. 45 ff.) deutlich. Mit Lévinas zeigt Busch auf, dass die Subjektivität nur von ihrem Affiziertsein durch den Anderen gedacht werden kann, welcher dem aktiven Zugriff des Subjekts entgleitet, da dessen Anspruch allererst die Ermöglichungsbedingung des Subjekts selbst bildet. In analoger Weise versucht Busch an Heidegger aufzuzeigen, dass dessen Konzept der Geworfenheit des Daseins eine primordiale Dimension der Passivität sichtbar macht, insofern das Dasein in seiner Geworfenheit nicht mehr als souveräner Planer, sondern lediglich als zum geworfenen Entwurf genötigtes Dasein zu verstehen ist.

Abseits dieser radikal zu fassenden Passivität streift Busch in ihrem Versuch auch immer wieder Formen der Passivität, welche dieser radikalen Dimension nicht Rechnung tragen, und hebt diese konsequent von jener als »Urpassivität« in den Blick gebrachten Passivität ab. Insofern leistet dieser knappe Versuch auch einen gerafften Überblick über weitere Theorien der Passivität, welche von Hans Blumenbergs »Zögern« über Walter Benjamins »Flaneur« bis hin zu Herman Melvilles »Bartleby« und dessen Rezeption durch Giorgio Agamben und Gilles Deleuze reicht.

Für kleinere Unzufriedenheiten am angestellten Versuch sorgen zwei Momente: Zum einen wird die »Archi-« bzw. »Ur-Passivität« (S. 10) hauptsächlich über Derrida und Lévinas eingeführt, ohne dabei Maurice Blanchots Werk einer genaueren Lektüre zu unterziehen, obgleich diese beiden Denker ihre Passivitätskonzepte von Blanchot her entwickeln (Blanchot erweist sich vor diesem Hintergrund als der Denker der Passivität). Die etwas hastig wirkende Behandlung Blanchots übergeht dabei die teils drastischen Unterschiede und führt deshalb zum Eindruck, als wären die Passivitätskonzepte jener drei Denker deckungsgleich. Zum anderen erweist sich die durchgängig behauptete »Vernachlässigung«, »Marginalisierung« und »Abwertung« der Passivität in der abendländischen Philosophie als zu holzschnittartig, weil die Geschichte der Philosophie durchaus mit interessanten Momenten der Passivität aufwarten könnte, die man nur in adäquater Weise zum Thema machen müsste.4 Es wäre insofern verlockend (mitunter gar subversiv), gerade bei jenen Denkern konstitutive Momente der Passivität freizulegen, die gemeinhin einem Denken der »Aktivität« zugeordnet werden.

Die Stärken des vorliegenden kleinen Büchleins liegen unzweifelhaft in der interessanten Extrapolation verschiedenster Passivitätskonzepte bei einer nicht kleinen Palette von Autoren und dem lobenswert klaren Denk- und Schreibstil der Autorin, welche mit diesem Versuch der zeitgenössischen Hochschätzung der Aktivität, mitsamt ihren Auswüchsen, welche von Burn-out bis hin zur pausenlosen Kommunikation der multimedialen Gesellschaft reichen, eine anregende philosophische Replik entgegensetzen kann. In gebotener Kürze handelt es sich somit um einen interessanten Versuch, der als Beispiel für eine Philosophie klaren Stils gelten kann, die sich auch jenseits des akademischen Diskurses einem breiteren Publikum in konziser Weise zu vermitteln weiß.

Christian Sternad

Anmerkungen

(21. 1. 2013).

2 Besonders deutlich und knapp präzisiert Derrida diese Strategie der doppelten Geste in einem Interview mit Jean-Louis Houdebine und Guy Scarpetta als 1. Umsturz der hierarchischen Beziehung und 2. Instanziierung neuer unentscheidbarer Zeichen, welche sich der erneuten Re-Hierarchisierung des Feldes entgegenstellen sollen. Siehe hierzu Jacques Derrida, Positionen, Wien: Passagen Verlag 1986, S. 87 ff.

3 Derrida schreibt im »Letter to a Japanese Friend«: »Deconstruction is not a method and cannot be transformed into one« (Jacques Derrida, »Letter to a Japanese Friend«, in: Robert Bernasconi, David Wood (Hg.), Derrida and Difference, Warwick: Parousia Press 1985, S. 5).

4 Vor diesem Hintergrund erweist sich die Auswahl der Referenzautoren als selektiv. Die gewählten Autoren sind weder »Erfinder« der Passivität, noch zeichnen sie sich durch dezidiert selbstzweckliche »Passivitäts«-Konzepte aus. Das Potenzial in Bezug auf die Passivität ist insofern vielmehr der gekonnten Extrapolation der Autorin geschuldet, welches jedoch aber ebenso gut an anderer Stelle und mithilfe anderer Autoren entwickelt werden könnte (man denke hier exemplarisch und vor allem an das christliche Mittelalter und die damit zusammenhängende Bestimmung des Menschen als Geschöpf Gottes).

Textem Verlag - Interview

"Wir fühlen uns eher albern"

Der Textem-Verlag schillert zwischen Kultur, Gespenstern und schönen Männern. Geld ist mit der Unternehmung bislang nicht zu verdienen, aber Renommee.

taz: Herr Mechlenburg, Sie sehen müde aus.

Gustav Mechlenburg: Wir haben immer irgendetwas zu feiern.

Was war es gestern?

Eigentlich nur Schnitzelessen im „Vienna“, aber tatsächlich haben wir ein bisschen gefeiert, weil Volker Renner sein Buch fertig hat, einen Bildband zu Stephen Shore. Shore war Fotograf und hat eine legendäre Tour durch Amerika gemacht und Renner ist ihm hinterhergefahren und hat dieselben Orte nachfotografiert.

Das wird ein Textem-Buch? Man sagt doch „Textem“ mit langem zweiten „e“, nicht wahr?

Die meisten sagen „Textem“, weil sie denken, es käme von Text. Aber es ist ein langes „e“ wie bei Morphem und Phonem aus der Linguistik. Ich kann es nicht so richtig gut erklären. Es ist in etwa eine Textbaueinheit eines Satzes.

Viele Verlagsgründer sind doch unglaublich programmatisch bei ihrer Namensgebung.

Nein, bei uns war es so, dass wir die Webseite, mit der es angefangen hat, dietexter.de genannt haben. Da haben wir unsere eigenen Texte in unredigierter und ungekürzter Version hineingestellt, weil wir natürlich immer beleidigt waren als Autoren, wenn die Redaktionen zu viel darin herumdokterten. Dummerweise gab es um die Ecke eine Firma, die „die Texter“ hieß. Deshalb musste ich mir relativ schnell einen neuen Namen einfallen lassen und den habe ich aus dem Lexikon. Ich finde es ganz gut, dass es eine Null-Aussage ist.