Pressestimmen

Der junge Wilde oder Eine Fantasie auf das Parisurteil

»Nichts auslassen im Leben!« So ähnlich könnte der Wahlspruch des jungen Prinzen klingen, den Christoph Martin Wieland (1733-1813) in seinem Feenmärchen, der Geschichte des Prinzen Biribinker (1764), als Beispiel für eine moderne pragmatische Lebenssicht – nicht nur in seiner Zeit des Enlightenment – zeichnet.

Von HUBERT HOLZMANN

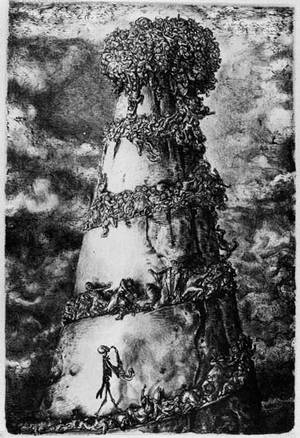

Mit dem zweiten Band der Reihe »Gespenster-Bibliothek« hat der Hamburger Textem Verlag die Geschichte des Prinzen Biribinker aus Christoph Martin Wielands Roman Don Sylvio neu aufgelegt, zusammen mit zauberhaft verschleierten Monotypien, die die versteckte Erotik der Geschichte – mit Titeln wie »Kamasutra-Tapete«, »Ambrosia«, »Nacht mit der Unsichtbaren« – unterstreichen, ausgeschmückt und mit einem erhellenden Nachwort des Kunsthistorikers Michael Glasmeier versehen.

Das Märchen von Biribinker ist eigentlich schnell erzählt: Der neugeborene Thronerbe eines unbekannten Königreichs wird von einer schrecklichen Zaubermacht bedroht, er darf auf keinem Fall einer bösen Fee in die Hände fallen. Ein weiser Zauberer rät deshalb dazu, den Prinzen mit einem ungeheuerlichen Namen auszustatten und ihn bis zu seiner Volljährigkeit in die Obhut der Bienenkönigin zu geben, die ihn in ihrem Feenreich schützt und mit Honig aufzieht. Folglich »spuckte [er] lauter Syrup, pißte lauter Pomeranzen-Blüth-Wasser, und seine Windeln enthielten so köstliche Sachen«.

Irgendwann jedoch wird es dem Knaben trotz aller Süßigkeit zu langweilig, ihn zieht es hinaus ins pralle Leben. Und nicht lang, so begegnen ihm – so als hätte es gar nicht anders sein können – verschiedene verzauberte weibliche Fantasiewesen, die er natürlich von ihrem Bann, ihrer Erstarrung, erlöst und rettet. Beinahe im nebenbei besiegt er außerdem den bösen Zauberer und zur Belohnung – oder weil er eigentlich ein schönes Milchmädchen liebt – werden ihm seine Eskapaden der Jugend verziehen. Das Milchmädchen erhört seine Liebe, sie heiraten und »das neue Ehepaar liebte sich so lange als es konnte, und zeugete Söhne und Töchter« und der König regierte »so weislich« wie schon zuvor sein Vater.

Ein paradiesischer Lustgarten

Warum um alles in der Welt, fragt sich der Leser nun, wird solch eine Märchenerzählung von einem heutzutage vor allem noch in Fachkreisen bekannten Autor der Aufklärung wieder neu aufgelegt? Was könnte der Grund dafür sein, dass ein kleiner Verlag wie Textem und der Herausgeber Michael Glasmeier, der es übrigens versteht, den Text spannend zu kommentieren, und dabei nicht nur auf den literaturwissenschaftlichen Kontext eingeht, sondern vielmehr manch rätselhafte Passage beleuchtet und Wielands Verspieltheit und Fantasie entschlüsselt, gerade die Geschichte des Prinzen Biribinker auswählen?

Zweierlei dürfte hierfür wohl vor allem ausschlaggebend gewesen sein. Einmal ist Wielands Erzählung auch heute noch ein ganz herausragendes Beispiel für den ungeheuren Einfallsreichtum eines Autors, für die fantastischen, ja beinahe surrealen Erzählmomente. Wieland der Außenseiter der Weimarer »Vier« lebt außerhalb, etwas abgelegen auf seinem Gut in Oßmannstedt. Seine Werk besteht aus einem »Riesenstapel Romane, Lehrgedichte, Satiren, Märchen, Lobgesänge und philosophische Dialoge«, mit dem auch seine Zeitgenossen schon so ihre Schwierigkeiten hatten. So wundert man sich als Leser nicht nur über viele Details. Dem absonderlichen Namen des Helden Biribinker wohnt beispielsweise ein Zauber inne, der ihn vor allem möglichen und unmöglichen Ungemach schützt, der die bösen Feen und Zauberer in die Flucht schlägt und der gute Mächte – und besonders weibliche Naturgeister – wundersam anzieht.

Ihm tun sich verborgene Märchenschlösser mit Spiegelsälen und Kostbarkeiten auf, ihm erscheinen die schönsten Feen und auch ein sprechender Kürbis. »Indem er sich nun so gut er konnte, einen Weg durch diese Wildniß machte, stieß er von ungefehr mit dem rechten Fuß an einen grossen Kürbis, der so ziemlich dem Wamst eines schinesischen Mandarins gleich sahe, und den er unter seinen breiten Blättern nicht gleich wahrgenommen hatte.« Es stellt sich heraus, dass der Kürbis eigentlich ein verwandelter Liebhaber einer der Nymphen ist, die Biribinker an einem Brunnen beim Baden beobachtet. Der Kürbis weist Biribinker den Weg zu einem Feuerbad und zur unsichtbaren Schönheit und dem furchtbaren Zauberer.

Die Welt Biribinkers ist eine sehr eigentümliche Welt, sie ähnelt einem künstlichen Paradiesgarten, ist sie doch eine geschlossene Welt, in der allein der Prinz seinen Weg sucht. In dieser künstlichen Welt tauchen vor ihm Wunderorte auf, sie verschwinden ebenso schnell, wie sie später wieder entstehen. Neben Schlössern gibt es Blumen, Hecken, Teiche – wie in einem barocken Lust- oder Irrgarten. Dass Biribinker sich dann plötzlich in einem Walfischbauch wieder findet, passt auch irgendwie, wird doch die Welt des Prinzen wie durch Bühnenmaschinerie unvermittelt verwandelt.

Das Wielandgut in Oßmannstedt

Feen, Nymphen, Ondinen

Komödienhaft, karnevalesk ist dieses Spiel in den verwandelten Welten, die doch immer ein und dieselbe Bühne ist. Denn Biribinkers Welt ist ein hermetisch geschlossener Raum, eine Spielwiese für die ersten Erfahrungen des Helden – die ersten Erfahrungen mit Frauen. Als Erstes begegnet ihm ein Milchmädchen, in das er sich auf der Stelle unsterblich verliebt und das er sofort besitzen muss und heiraten will. Doch so einfach ist das nicht und so ist das Los des jugendlichen Liebhabers die verdiente Abfuhr. Seine Unerfahrenheit und seine etwas plumpe, ungestüme Anmache verschreckt die Kleine. Wer möchte denn schon einen jungen Wilden? Auch Parzival brach die Weide ganz ohne Bewusstsein. Doch Biribinkers Angebetete erschrickt und kann davonrennen.

Dann geht es eigentlich so richtig rund. Der verzauberte Lust- und Irrgarten wird des Nachts zur Liebeswiese. Der Reihe nach trifft Biribinker drei Feen, Ondinen, Nymphen, von denen er so überwältigt ist, dass er sie vernascht – ganz in der Überzeugung, dass er sie liebt. Die erste Begegnung raubt ihm die Unschuld, alles geschieht noch etwas zufällig. Als er in einem märchenhaften Schlafgemach ein dringendes Geschäft verspürt und er einen goldenen Nachttopf findet, verwandelt sich dieser in die Fee Cristalline – »und ehe [Biribinker] sich noch aus seiner Bestürzung erhohlen konnte, sagte sie zu ihm: Willkommen Prinz Biribinker! Lassen sie sichs nicht verdriessen einer jungen Fee einen Dienst gethan zu haben... Finden sie nicht, dass mich die Natur zu einem edlern Gebrauch bestimmt hat?«

Und bereits bei seinem zweiten Liebesabenteuer setzt er seine Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst ein: »Biribinker wurde nach und nach so natürlich und überzeugend, als sie [die Ondine] es nur wünschen konnte, und ob sie gleich eine Beobachterin dessen war, was man Gradationen nennt, so wusste sie doch die Zeit so gut einzuteilen, dass es eben Nacht wurde, wie der Prinz die Ueberzeugung bis zu derjenigen Evidenz trieb, die keinen Zweifel übrig lässt. Die Geschichte sagt weiter nichts von dem, was zwischen ihnen vorgegangen, als dass sich Biribinker des Morgens, da er erwachte, zu seinem nicht geringen Erstaunen, auf eben dem Ruhebette … befand«. Wieland umschreibt die süßesten Leerstellen der Literatur gekonnt. Und wie in der Wirklichkeit findet Biribinker am Morgen sofort zurück in die Realität. Von seinen Zauberfrauen will er nichts mehr wissen, er hat jetzt wieder Lust auf sein Milchmädchen.

Dass Biribinker dabei nicht nur die bürgerlichen Moralvorstellungen außer Acht lässt, ist für ihn kein Problem. Er zeigt sich verwundert, dass seine Umwelt, also das Milchmädchen, seine Sprunghaftigkeit nicht begeistert aufnimmt. Wohl eine typisch männliche Sensibilität. Eine der Feen bringt es auf den Punkt: »Hat man jemals einen Liebhaber gesehen, wie sie sind? Sie ziehen den ganzen Tag in der Welt herum, ihre Geliebte zu suchen, und bringen die ganze Nacht in den Armen einer andern zu«. Für Biribinker ist dies Prinzip seiner Adoleszenz. Erfahrungen gehen über alles, nur so führt der Weg zur Reife, zur Selbsterkenntnis, die Frauen müssen erkannt werden. Erst danach kann aus der Schar der Schäferinnen die eine hervortreten, die das Reich mit ihm regieren wird.

Wie Parzival als unerfahrener Jüngling entledigt sich Biribinker seiner Gegner, lässt Zauberer erstarren, löst Bannsprüche und schließt Freundschaften. Dies alles an der Grenze des Knaben zum Manne. Der Weg des Prinzen scheint dabei vorherbestimmt und auf wundersame Weise vom großen Zauberer Caramussal gesteuert – es ist ein festgelegtes Erziehungsprogramm für den Thronerben. Ein aufgeklärtes? Dass dabei feste Moralvorstellungen, ja gar Gottesgläubigkeit und Ehrfurcht über Bord geschmissen werden, ist revolutionär – vor allem zu Wielands Zeit. Aufklärung war nicht gleichzusetzen mit völliger Freiheit und ungebremster Fantasterei. Wielands Humor und Spielwitz dennoch ein weiterer Schritt hin um seine Gegner in ihren engen Grenzen zu überführen.

Witz und Humor liegen nicht zuletzt auch bereits in der Namensgebung unseres Helden. Nach seiner Irrfahrt, seinen pubertären Nöten erhält Biribinker seinen endgültigen Namen: Cacamiello – nomen est omen – versteckt sich doch darin der »Honigsyrup« seiner Kindheit. Biribinker bleibt also, was er war – ein »süßer Hosenscheißer«. Erstaunlich.

Christoph Martin Wieland: Geschichte des Prinzen Biribinker

Mit Monotypien von Carola Deye und einem Nachwort von Michael Glasmeier

Hamburg: Textem Verlag 2011. 103 Seiten. 18.- Euro

Titel-Magazin 25.07.2011, HUBERT HOLZMANN

Endgültiges zu Zettel’s Traum (copy 1)

Jan-Frederik Bandel wartet auf Arno Schmidts Überbuch

Man kann Bücher schreiben. Man kann Bücher über Bücher schreiben. Und man kann Bücher darüber schreiben, wie man auf andere Bücher wartet. Genau das hat Jan-Frederik Bandel getan. Im Herbst 2010 nämlich sollte die lang erwartete „gesetzte“ Fassung von Arno Schmidts opus magnum „Zettel’s Traum“ erscheinen (was inzwischen geschehen ist). Damit wurde nicht nur die letzte Lücke in der Schmidt’schen Werkausgabe geschlossen, sondern der Text auch in einer bequemer lesbaren Fassung zugänglich gemacht. Die Sperrigkeit von Schmidts Spätwerk resultiert nämlich nicht zuletzt daraus, dass seine letzten vier Romane (na gut, drei und ein Fragment) seinerzeit nicht als konventionelle Bücher erschienen, sondern als Faksimiles der überdimensionalen Typoskripte, mit allen ihren Fehlern, Ausstreichungen und Korrekturen. Auch, weil sich die Setzer mit den Techniken der 1970er-Jahre außerstande sahen, aus diesen Vorlagen konventionelle Bücher herzustellen. Das hat sich längst geändert: Die anderen späten Werke liegen bereits seit Mitte der 1990er-Jahre in gesetzten Fassungen vor.

Nur auf „Zettel’s Traum“ (1970) musste man warten – jenen maßlosen Koloss, den Schmidt im ebenso heroischen wie selbstdestruktiven Alleingang über fast sechs Jahre schuf, und dessen Handlung aus der ebenso zarten wie hoffnungslosen Liebe zwischen dem alternden Schriftsteller Daniel Pagenstecher und der 16-jährigen Franziska und märchenhaften Verwandlungen der Charaktere besteht, vor allem aber aus nicht enden wollenden Exegesen der Werke Edgar Allan Poes, in denen Pagenstecher wieder und wieder „nachweist“, dass dieser ein koprophiler Voyeur war. Muss man das lesen? Nicht unbedingt. Aber wenn einen dieser faszinierende Wälzer einmal ergriffen hat, bleibt man dabei.

Aber auch wer sich nicht auf das Original einlassen mag, ist mit Jan-Frederik Bandels kleinem Buch gut beraten. Mit einer wöchentlichen Kolumne in der „jungen welt“ begleitete der Autor, Journalist und Literaturwissenschaftler das letzte halbe Jahr bis zum Erscheinen des „Überbuchs“. In kleinen Seitenblicken auf den Autor, das Buch, seine Leser und Exegeten liefert Bandel eine leichtfüßige Einführung in das Werk. Nebenbei erfährt man auch noch Vieles über missglückte Joyce-Übersetzungen, Bangemannschränke, das Arno-Schmidt-Dechiffrier-Syndikat und den Branntwein „Alte Kanzlei“, den der Autor vorzugsweise in sich hineinschüttete. Das im kleinen, aber feinen Textem-Verlag erschienene Büchlein wartet gegenüber der Kolumne mit Bonusmaterialien auf, vor allem mit den Repliken des Malers und jahrzehntelangen Schmidt-Lesers Frank Grüttner. „Zettel’s Traum“ mag ein Coffee-Table-Book sein oder wahlweise, mit vier drangeschraubten Beinen, das Kaffeetischchen ersetzen. „Warten auf Zettel’s Traum“ ist dagegen die ideale Begleitung für einen angenehmen Kaffeehausnachmittag.

Literaturkritik Mai 2011, Stefan Höppner

Barbarellas Flüge

Wenn man über den kurzen Schock der phantasielosen Schreibweise

"Fantasie" im Titel des Büchleins hinweggekommen ist, kann man ein

Lektürevergnügen der besonderen Art genießen: Feuilletons (und auch

ein Interview) eines klugen Autors, die sich meist höchst

ungewöhnlichen Themen widmen wie etwa der Amsterdamer Gruppe "Provo",

die sich in der Mitte der sechziger Jahre die Pariser Situationisten

um Guy Debord zum Vorbild genommen hatte und die niederländische

Metropole mit einem ganzen Reigen ihrer als Spiele deklarierten

Verweigerungsaktionen überzog. Oder den erotisch angehauchten - in

seltenen Fällen auch pornographischen - Pop-Comics jener Jahre, von

Jean-Claude Forests "Barbarella" bis zu Guy Peellaerts "Jodelle". Das

sind Auftakt- und Abschlussthema des Bandes "Fantasie und Aufklärung",

und dazwischen hat sein Autor Jan-Frederik Bandel noch eine ganze

Perlenschnur von weiteren Essays gespannt, die immer wieder in jene

uns noch so nahe und doch so entfernt wirkende Zeit zurückreichen, als

Kunst und Literatur und Philosophie sich dezidiert politisch

verstanden. Dass der 1977 geborene Bandel ihr nachtrauert, merkt man

dem Ton seiner Prosa nicht an, aber der Stimmung, die der gesamte Band

erzeugt - es ist eine der inspirierten Bewunderung. Dass Bandel seine

Wehmut über die ihm unzugängliche Zeit auf diese Weise kompensiert,

ist dem Leser eine große Freude.

Jan-Frederik Bandel: "Fantasie und Aufklärung". Historische Miniaturen.

Textem Verlag, Hamburg 2011. 175, S., 30 Abb., br., 12,- Euro

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.07.2011, Nr. 156, S. 34

Staunen und Zweifeln

Wer hat eigentlich noch die Zeit, all jene ausufernden und zu allem Überfluss meist nach den Regeln eines altbackenen Realismus verfassten Romane zu lesen, die den Buchmarkt überschwemmen? Wer sich das fragt, sollte zum Buch "Augenarzt und Uhrmacher" greifen.

Darin versammelt die aus Korea kommende, in Hamburg lebende Autorin und Künstlerin Kyung-Hwa Choi-Ahoi schreibend und zeichnend, was ihr die Tage so zugetragen haben. Am 13. 3. 2001 um 02:58 Uhr etwa: "Jeder Tag hat seine Farbe, jeder Tag hat seinen Duft, jeder Tag hat sein Gefühl, jeder Tag hat sein Geräusch, jeder Tag hat seinen eigenwilligen launischen Appetit, jeder Tag hat die eigensinnige Berührung. Jeder Tag hat etwas anderes." Choi-Ahois an Klein-Prosa-Künstlern wie Robert Walser geschulte Form will genau das: für den Alltag jene Aufmerksamkeit aufbringen, der man einmal nachgesagt hat, sie sei das natürliche Gebet der Seele.

Auch dieser Satz steht in dem Büchlein: "Ich sei ein Glückspilz". Das ist reine Poesie der Aussparung, die das Wesentliche im Schweigen schwingen lässt, die Freude darüber, als glücklich zu gelten, und die Frage, ob man es sei. So ist das Buch auch ein Lehrmeister. Denn staunen und zweifeln, viel mehr lässt sich im Leben nicht erreichen.

Maximilian Probst, taz, 21. 6. 2011

Kyung-Hwa Choi-Ahoi: Augenarzt und Uhrmacher, 112 Seiten, 12 Euro

Das Alberne als „Sinnzerstäuber“

...

Der „Albernheit“ widmet der wunderbare „Kleine Stimmungsatlas in Einzelbänden“ des Textem Verlags einen kompakten Essay von Michael Glasmeier und Lisa Steib. Ein Durchgang durch die Begriffsgeschichte und durch die diversen Manifestationen des Albernen von Kant, Tieck, Brentano, ein Mäandern über Bruegel, Fischart und Brandt durch die Zeiten. Das Büchlein streift immerhin Friedrich Theodor Vischer und Kuno Fischer (übersieht fatalerweise Karl Friedrich Flögels kapitale „Geschichte der Grotesk-Komischen“), landet bei Marcel Duchamp, den Dadaisten (Richard Huelsenbeck, Hugo Ball & Co.), beachtet glücklicherweise Monty Phython und warnt schließlich zu Recht, die bratzigen und elenden Stammtischdumpfheiten von Mario Barth oder Atze Schröder für albern zu halten.

Man bemerkt es: Das Alberne und das Komische sind bei Glasmeier/Steib eng verbunden, der Radius ihrer Überlegungen schließt Film (Tati, Jerry Lewis!, W. C. Fields, die Marx Brothers) ebenso mit ein wie die Kunst und Leute wie Erwin Wurm (grandios albern das „Gurkenprojekt“), René Magritte oder Meret Oppenheim.

Im Grunde zieht der Essay das reflektorische Raster, mit dem man sich normalerweise über „Komik“ verständigt, über den Sonderfall des Komischen, das Alberne. Die beiden Autoren (beide wohl Schüler von Gerd Mattenklott, in dessen memoria das Bändchen verfasst ist; deswegen werden vermutlich andere Ansätze zum Thema, Wolfgang Preisendanz etwa, lauthals nur sehr marginal wahrgenommen) erzielen einen netten V-Effekt, weil das erst einmal pejorativ assoziierte Alberne durch die edle Besetzung der Mitspieler und Beispielgeber – selbst Wittgensteins Bemerkung, er könne sich eine Philosophie nur aus Witzen als gelungenes Sprachspiel sehr wohl vorstellen, wird zitiert – ins Positive gerückt wird.

„Albernheit“ reiht sich so ein in die Reihe der „Sinnzerstäuber“ (Renate Lachmann), in die anarchisch-subversiven Sprengkräfte, die lebensweltlich und künstlerisch gegen Verordnungen, Ordnungen, Rigiditäten, Normen, Verbote, Dogmen und so weiter stehen. Noch viel unverbindlicher als Satire und Humor („Humor als dichterische Einbildungskraft“, um Wolfgang Preisendanz zu zitieren), körperlicher und leib-haftiger als feine Ironie, noch sinnfreier als Burleske und Groteske, situativ unangemessen und notfalls auch derbe geschmacklos.

„Albernheit“ ist eine oft prekäre Nummer, ein „Kippphänomen“ (Wolfgang Iser), manchmal nur ein Hauch vom Bösartigen entfernt. Und wenn das Alberne – wie bei Mario Barth etc. – mit Ressentiment, Vorurteil, Misogynie und anderen Spießigkeiten aufgeladen ist, kann sie auch ein übles Ding werden. Himmler konnte über Polenwitze lachen. Das sah albern aus, war aber alles andere als albern.

Immerhin, „Albernheit“ ist ein hohes Gut – und das schmale Heftchen ein treffliches Gruppenbild der Großen Albernen.

Thomas Wörtche, culturmag.de

Michael Glasmeier/Lisa Steib: Albernheit. Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden. Hamburg: Textem Verlag 2011. 127 Seiten. 12,00 Euro

Endgültiges zu Zettel’s Traum

Man kann Bücher schreiben. Man kann Bücher über Bücher schreiben. Und man kann Bücher darüber schreiben, wie man auf andere Bücher wartet. Genau das hat Jan-Frederik Bandel getan. Im Herbst 2010 nämlich sollte die lang erwartete „gesetzte“ Fassung von Arno Schmidts opus magnum „Zettel’s Traum“ erscheinen (was inzwischen geschehen ist). Damit wurde nicht nur die letzte Lücke in der Schmidt’schen Werkausgabe geschlossen, sondern der Text auch in einer bequemer lesbaren Fassung zugänglich gemacht. Die Sperrigkeit von Schmidts Spätwerk resultiert nämlich nicht zuletzt daraus, dass seine letzten vier Romane (na gut, drei und ein Fragment) seinerzeit nicht als konventionelle Bücher erschienen, sondern als Faksimiles der überdimensionalen Typoskripte, mit allen ihren Fehlern, Ausstreichungen und Korrekturen. Auch, weil sich die Setzer mit den Techniken der 1970er-Jahre außerstande sahen, aus diesen Vorlagen konventionelle Bücher herzustellen. Das hat sich längst geändert: Die anderen späten Werke liegen bereits seit Mitte der 1990er-Jahre in gesetzten Fassungen vor.

Nur auf „Zettel’s Traum“ (1970) musste man warten – jenen maßlosen Koloss, den Schmidt im ebenso heroischen wie selbstdestruktiven Alleingang über fast sechs Jahre schuf, und dessen Handlung aus der ebenso zarten wie hoffnungslosen Liebe zwischen dem alternden Schriftsteller Daniel Pagenstecher und der 16-jährigen Franziska und märchenhaften Verwandlungen der Charaktere besteht, vor allem aber aus nicht enden wollenden Exegesen der Werke Edgar Allan Poes, in denen Pagenstecher wieder und wieder „nachweist“, dass dieser ein koprophiler Voyeur war. Muss man das lesen? Nicht unbedingt. Aber wenn einen dieser faszinierende Wälzer einmal ergriffen hat, bleibt man dabei.

Aber auch wer sich nicht auf das Original einlassen mag, ist mit Jan-Frederik Bandels kleinem Buch gut beraten. Mit einer wöchentlichen Kolumne in der „jungen welt“ begleitete der Autor, Journalist und Literaturwissenschaftler das letzte halbe Jahr bis zum Erscheinen des „Überbuchs“. In kleinen Seitenblicken auf den Autor, das Buch, seine Leser und Exegeten liefert Bandel eine leichtfüßige Einführung in das Werk. Nebenbei erfährt man auch noch Vieles über missglückte Joyce-Übersetzungen, Bangemannschränke, das Arno-Schmidt-Dechiffrier-Syndikat und den Branntwein „Alte Kanzlei“, den der Autor vorzugsweise in sich hineinschüttete. Das im kleinen, aber feinen Textem-Verlag erschienene Büchlein wartet gegenüber der Kolumne mit Bonusmaterialien auf, vor allem mit den Repliken des Malers und jahrzehntelangen Schmidt-Lesers Frank Grüttner. „Zettel’s Traum“ mag ein Coffee-Table-Book sein oder wahlweise, mit vier drangeschraubten Beinen, das Kaffeetischchen ersetzen. „Warten auf Zettel’s Traum“ ist dagegen die ideale Begleitung für einen angenehmen Kaffeehausnachmittag.

Stefan Höppner, literaturkritik.de April 2011

Jan-Frederik Bandel: Warten auf »Zettel’s Traum«.

Mit Zeichnungen von claire Lenkova und Einwürfen von Frank Grüttner.

Textem Verlag, Hamburg 2011.

64 Seiten, 6,00 EUR.

ISBN-13: 9783941613447

Thomas Gann: Angst

Mit Thomas Ganns »Angst« liegt nun der zweite Band der von Jan-Frederik Bandel und Nora Sdun im Hamburger Textem Verlag herausgegebenen Reihe »Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden« vor. Gann tritt im Sinne dieser Enzyklopädie en miniature mit dem Ziel an, auf prägnant-unterhaltsame Art und in essayistischer Form die Ästhetik der Angst bei Franz Kafka und Ernst Jünger auszuloten.

Dem Büchlein ist ein Bild des »rotrückigen Würgers« vorangestellt. Dieser eigentümliche, Käfer jagende Vogel pflegt seine Beute auf Dornen oder spitzen Ästen aufzuspießen. Den mehrmals im Krieg von Schrappnellsplittern aufgespießten, begeisterten Käfersammler Ernst Jünger erinnerte in seinen »Stahlgewittern« der Anblick eines mit blutigen Leichenteilen bedeckten Gebüsches an die grausige Jagdmethode eben dieses rotrückigen Würgers.

Die »Stahlgewitter« Jüngers basieren bekanntlich auf seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Dieser Krieg war einerseits ein zermürbender Stellungskrieg, andererseits ein totaler Materialkrieg. Der Feind als eine konkrete Person verschwand im anonymen Tötungsgeschehen, welches bestimmt wurde durch die Logik der massenhaften Vernichtung und des Materialverschleißes. Geprägt wurde hierauf das Wort von der »Blutpumpe«: gewinnen vermochte nur, wer unaufhörlich Maschinen und Menschen in den Kampf hinein pumpen konnte bzw. damit erst aufhörte, wenn dem Gegner das (Menschen‑)Material ausging. Der Stellungskrieg wiederum schlug sich in langzeitigen Verhärtungen der Frontverläufe nieder, für den Einzelnen wurde der Schützengraben zum alltäglichen Erfahrungsraum.

Gann zufolge sei das Schreckensgeschehen des Ersten Weltkrieges in der Jüngerschen Darstellung zu einem »Kunst‑ und Naturphänomen geronnen« (57). Die dahinter steckende »Logik der Entlastung« (60) hinterlasse von der Angst vor dem Tod ein Bild, welches einerseits die konkrete Angst banne, andererseits in der durch Verbildlichung erzeugten Distanz Lust am Schrecken gewähre. Die Jüngersche Antwort auf die Erfahrung der Angst ist die distanzierende Ästhetisierung. Gann wendet sich mithin gegen Klaus Theweleits einflussreiche These, Jüngers Ästhetik der »Stahlgewitter« sei Ausdruck einer leibseelischen Selbstverpanzerung. Sein Argument: jene ziele zwar auch auf Abhärtung gegenüber Leid und Gewalt, ermögliche aber ebenso einen Lustgewinn im Anblick des verbildlichten Schreckens. Denn insofern der plötzliche Schrecken in einem Bild festhalten werde, verliere er seine schreckende Plötzlichkeit; er wird ergötzlich.

Neben Jüngers Schriften »In Stahlgewittern« und »Das abenteuerliche Herz« befragt Gann Kafkas Erzählung »Der Bau« nach der Ästhetik der Angst. Kafka erzählt darin von einem Tier, das ein eigens angelegtes, unterirdisches Reich aus Tunnelgängen und Höhlen bewohnt. Ausgiebig wird das Gefühl der behaglichen Einkapselung gegenüber einer Außenwelt beschrieben, die vom unterirdischen Reich ganz weit entfernt zu sein scheint. Im Verlaufe der Erzählung schlägt diese Stimmung jedoch um. Ein leises, nicht lokalisierbares und zuzuordnendes Zischen ertönt, das sich für den Höhlenbewohner immer mehr zum Zeichen einer drohenden Gefahr auswächst, ihn plagt, ängstigt und in permanente Sorge vor einem sich möglicherweise herangrabenden Feind stürzt. Die Selbsteingrabung und –vereinsamung scheint vor ängstigenden Feinden zu schützen und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, in Wirklichkeit scheitert sie schon an dem leisesten Geräusch.

Letztlich ist diese Angst vor dem unbestimmbaren Geräusch jedoch ambivalent; kann das Geräusch doch auch auf ein liebenswürdiges Gegenüber verweisen. Wer sich bei dem leisesten Verdacht nicht gleich in eine Umzinglung von Feinden hinein imaginiert, dem vermag ein fernes, herannahendes Geräusch auch die Ankunft von etwas ganz anderem anzukündigen: »Vielleicht wäre das zischende andere Wesen ja ein guter Gesellschafter, weil ersehntes, weil entbehrtes Gegenüber« (37). Das faschistische Element der Ästhetik Jüngers scheint darin zu liegen, einen solchen Gedanken kategorisch auszublenden und das Begehren des Objekts der Angst in die kalte Lust am verbildlichten Schrecken zu pervertieren (vgl. 63).

Gann lässt mithin das unterschiedlich ausgestaltete Motiv einer Ambivalenz der Angst bei Kafka und bei Jünger aufblitzen. Er verweist mit Recht selber darauf: Angst ist zwar Zeichen eines möglich gewordenen, drohenden Übels; die Angst vermag jedoch auch Lust zu erzeugen, nicht nur im »schönen Schrecken«, oder dem »süße[n] Bangen eines Kindes, wenn es ein Märchen hört« (7), sondern ebenso in der Lust an dem Befürchteten, dem lockend Verbotenen.

Um dieser Ambivalenz auf die begriffliche Spur zu kommen konsultiert Gann psychoanalytische Positionen von Sigmund Freud über Wilhelm Reich. Leider bleibt dieser einleitende Teil, im Gegensatz zu den entlang aufschließender Assoziationen gebauten Kapiteln über Kafka und Jünger, recht unsystematisch und wirkt etwas zerfasert. Zwar wird das Motiv der Ambivalenz der Angst prägnant herausgestellt, aber die psychoanalytischen Begrifflichkeiten und Positionen bleiben recht unvermittelt nebeneinander stehen und die Auswahl wirft Fragen auf (warum z. B. fehlt Michael Balints »Angstlust und Regression«?). Die Verbindung dieses Kapitels mit den beiden anderen Kapiteln bleibt ein wenig äußerlich; gleichwohl ist es lesenswert, denn Ganns Kritik der geläufigen Unterscheidung von »Angst« und »Furcht« weiß zu überzeugen, seine knappen begriffsgeschichtliche Anmerkungen sind interessant und das Kapitel ist ebenso glänzend geschrieben wie der Rest dieses empfehlenswerten Büchleins.

Thomas Gann: Angst, aus der Reihe: Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden Hamburg, Textem Verlag 2011, 72 S., 12 Euro

Veith, BeatPunk Magazin April 2011 www.beatpunk.org

Stimmungs-Atlas

Deutschlandfunk, Corso

Gespräch über die neue Stimmungs-Altas-Reihe aus dem Textem Verlag

29. März 2011

ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/03/29/dlf_20110329_1539_40f5453c.mp3

Weltenbau

Mehr als 35 Jahre schon fasziniert das Gebäude in der Mitte Roms den Autor Christoph Grau. In dem kleinen, dicken Band "Pantheon Projekt" vereint er nun 47 knappe Texte und Hunderte Bilder, die sich dem Pantheon teils intim annähern, teils weit fort in Raum und Zeit führen, um doch zu ihm zurückzukehren. Ein labyrinthisches Wunderbuch über ein Weltwunder.

Christoph Grau: Pantheon

Hardcover, 600 Seiten

ISBN: 978-3-941613-30-0

Textem Verlag 2010, 28 Euro

VOGUE März 2011

Ölschinken mit Schinken

Das Nachdenken über Albernheit ist gar nicht albern. Ein neues Buch aus dem Textem-Verlag macht’s vor

Vor ein paar Monaten machte auf YouTube ein Video die Runde, das den damaligen Bundesrat Hans Rudolf Merz beim Vorlesen der Einfuhrbestimmungen für Gewürzfleisch zeigte. Dem Politiker erschien das Beamtendeutsch dieser Bestimmungen plötzlich unendlich komisch, nur mühsam konnte er seinen Auftritt fortsetzen, immer wieder setzten ihm kurze Lachanfälle zu, bis er schließlich bei dem Ausdruck „zum Beispiel Bündnerfleisch“ in ein durchschüttelndes, ansteckendes Gelächter ausbrach, das den Plenarsaal ebenso mitriss wie später Hunderttausende User vor ihren Bildschirmen. Sein Gesamtwerk stellt er als aufblasbaren Buchmeter her. "Anblasen. Texte zur Kunst" wird zum Verkaufsschlager. Warum nur?, rätselt der Thomas Kapielski – bis ein Verdacht aufkommt.

Die Theorie zu diesem Auftritt wird nun gleichsam nachgeliefert in einem hübschen Büchlein über die Albernheit, verfasst von Michael Glasmeier und Lisa Steib. Zu einem Paradebeispiel für die Theorie der Albernheit wird der Auftritt des Schweizer Politikers dadurch, dass sich der eigentliche Lachanfall nicht an einer der umständlichen, im engeren Sinne komischen Behördenformulierungen entzündete, sondern an dem an und für sich unverdächtigen Ausdruck „zum Beispiel Bündnerfleisch“.

Die Pointenlosigkeit ist eben ein wesentliches Kennzeichen für das Alberne, das im „Feld des Komischen“ eine Sonderstellung einnimmt, wie die beiden Autoren schreiben. Singulär ist es auch darin, dass die „Albernheit weder glaubhaft vorgetäuscht, noch authentisch nachgeahmt werden kann.“ Nur wer albern ist, so könnte man sagen, ist natürlich.

Wo das Kunstalberne zur vollen Entfaltung kommt

Dieser Befund widerspricht nun allerdings ein wenig dem ganzen Rest des Buches, das sich mit der Herstellung von Albernheit, vor allem in der bildenden Kunst, beschäftigt. Es ist dann sogar von Methoden die Rede, die besonders gut ein Thomas Kapielksi zu beherrschen scheint; man denke nur an sein extrem albernes Bild Der Ölschinken von 1982, das einen in Öl gemalten Schinken zeigt. Natürlich will eine solche Kunst die Bedeutungshuberei der Kunst und im Diskurs (sic!) über sie unterlaufen, darin liegt ihre anarchische Kraft, wobei die Rede von der anarchischen, subversiven Kraft solcher Kunst leider auch nichts mehr viel Anarchisches und Subversives hat.

Im späten Fortgang der Lektüre des Büchleins scheint dann auch durch, dass sich das Kunstalberne, wie man es vielleicht analog zum Kunstschönen nennen darf, nicht im Museum, auch nicht im Buch (trotz eines Laurence Sterne oder eines Robert Gernhardt), sondern im Filmtheater am besten entfalten kann, und wären die beiden Autoren nicht zufällig Kunstwissenschaftler, hätten sie wohl schneller die Kurve gekriegt und nicht eine etwas alberne Erklärung nachgereicht („Wir haben uns dieses grandiose Albernheitsmedium bis zum Schluss aufbewahrt, weil wir politisch korrekt zuerst den Minderheiten Vortritt gelassen haben“). Im Film steht das Alberne in einem produktiven Verhältnis zum Komischen. Aber nicht alle albernen Filme sind auch komisch und nicht alle komischen Filme sind auch albern, zu einer idealen Mischung ist es in den Werken von Monty Pythons Flying Circus gekommen, man denke an das grandiose „Ministry of Silly Walks“, und zumindest in der Hochphase seines Schaffens, bei Helge Schneider.

Wer singt heute noch Katzeklo?

Dieser Künstler ist ja auch ein besonders krasser Beleg für die ansteckende Wirkung des Albernen. Wer hat damals nicht sein Katzeklo-Lied nachgesungen und sich in weiteren Nachahmungen seines albernen Sprechstils gesuhlt? Aber wie kommt es eigentlich, dass man Helge Schneider heute nicht mehr hören kann? Kann man, mit anderen Worten, gute Albernheit von schlechter unterscheiden? Gibt es also ein Geschmacksurteil des Albernen?

Dieses Kapitel in der Ästhetik des Albernen ist noch zu schreiben. Ausgehen könnte man von einer leider nur allzu wahren Beobachtung der beiden Autoren: „Die meisten Albernheiten, die heute in Deutschland verlegt werden, scheinen entweder durch Comedy versaut oder merkwürdig melancholisiert.“ Wer könnte dem widersprechen? Und wer wollte leugnen, dass man mit dem Albernen, dieser an sich grund- und ziellosen, beiläufigen, sich endlos reproduzierenden, „wagemutigsten Ausprägung der Komik“, per definitionem „nicht fertig“ wird. Der Band ist erschienen im Textem-Verlag, enthält 183 Fußnoten und bildet den Auftakt der Reihe „Kleiner Stimmungsatlas in Einzelbänden“.

A – Albernheit Michael Glasmeier, Lisa Steib Textem Verlag 2011, 120 S., 12 €

Textem-Titel bestellen unter versand(at)textem.de

oder bei amazon.de

DER FREITAG Hochkomik | 22.02.2011 14:00 | Michael Angele

Angst und Spannung

Angst und Kriminalliteratur scheinen zusammenzugehören wie Topf und Deckel. In der ganzen Spannweite von der aristotelischen Affekten-Theorie bis zur German Angst und, besonders gerne genommen, in ihrer Manifestation als Angstlust. Angst und Spannung, zumindest according to Wilhelm Reich, wenn´s um „sexuelle Stauung“ geht, sind zwingend verbandelt.

Thomas Gann versammelt in seinem brillanten Essay zur „Angst“ die einschlägigen Theorien seit der Antike bis zu Jacques Lacan – ein kulturgeschichtliches (oder anthropologisches?) Panorama, dessen Thema sich bei Gann in Texten von Ernst Jünger und Franz Kafka bündelt. Das ist ebenso nützlich wie klug konzentriert. Angst ist Thema, so wie auch oft in Kriminalromanen, aber als Affekt eben nicht auf die Thematisierung in Kriminalromanen beschränkt. Evidentermaßen. Es gibt auch keine „Textstrategie“ zur Erzeugung von Angst, genauso wenig, wie man „Spannung“ sinnvollerweise nicht in Texten nachweisen kann, weil man bei solchen naiven Versuchen immer nur Aussagen über den Rezipienten machen kann (auch wenn Autoren blauäugig versichern, wie sie Spannung herzustellen, wie ausgefuchst sie den Leser zu ängstigen beabsichtigen – wenn „der Leser“ darauf nicht eingeht, kann der Autor strampeln, auf und ab höppen und „buuuh“ rufen, wie er will), die aber letztlich nicht belegbar sind.

„Angst“ ist eine Kategorie, deren Funktion im menschlichen Seelenhaushalt interessiert – zusammen mit Schrecken, Lust und anderen evolutionären Grundausstattungen von homo sapiens. Bevor man also in seltsame Diskussionen über Affekte und andere nicht-literarische Kriterien eintritt, lieber mal die philosophischen und kulturgeschichtlichen Grundlagen bedenken. Zum Beispiel mittels der Lektüre dieses Bändchens. Der nächste Band des Stimmungs-Atlasses heißt übrigens „Albernheit“. Wir kommen darauf zurück.

Thomas Gann: Angst. Angst Kafka Jünger. Essay. (= Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden A) Hamburg: Textem Verlag 2011. 72 Seiten. 12,00 Euro

CULTurMAG, Friedemann Sprenger, culturmag.de/rubriken/buecher/bloody-chops-10/

Madame, Februar 2011

Christoph Grau: Pantheon Projekt

Hardcover mit Lesebändchen, 600 Seiten

ISBN: 978-3-941613-30-0

Textem Verlag 2010, 28 Euro

Der Textem Verlag besteht nunmehr seit sieben Jahren und besticht seither durch sein vielseitiges Programm: Die Publikationen umfassen sowohl literarische Titel wie Romane, Essays und Erzählungen als auch eine Kulturzeitschrift, Künstlerbücher sowie Kataloge. Auch einflussreiche ältere Texte finden hier Beachtung und werden durch den Verlag neu aufgelegt. Inzwischen kooperiert Textem u.a. mit dem Kunstverein Harburg, dem Materialverlag der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der HFG Bremen. Ihr Entstehen verdankt die Redaktion einem Internetprojekt, genauer gesagt dem Erfolg der Internetplattform www.textem.de.

Schon seit 2002 veröffentlichten verschiedene Kunst-, Kultur- und vor allem Literaturfreunde hier Rezensionen und noch heute bietet das Textem Online-Magazin seinen Lesern einen Überblick über die Kultur unserer Zeit und damit die Möglichkeit, professionell angeleitet ein Verständnis für Bücher, Kunst, Filme, Musik und Essays zu entwickeln. Mittlerweile allerdings leiten drei junge und vielseitig interessierte Verleger, Jan-Frederik Bandel, Nora Sdun und Gustav Mechlenburg, die Redaktion, sorgen für frischen Wind im Verlagssystem und durch ihre unterschiedliche Vorgeschichte für einen weit gefächerten aber gleichzeitig präzise formulierten Kulturbegriff auf der Internetpräsenz.

Vor allem durch das 2006 erstmals auf dem Markt erhältliche und nun vierteljährlich erscheinende Printmagazin „Kultur & Gespenster“ heimst der Textem Verlag Anerkennung ein. Die Zeitschrift befasst sich je nach Ausgabe mit einzelnen Autoren sowie Textsorten oder beantwortet aktuelle Fragen von Kulturliebhabern. Dabei arbeiten die Redakteure so präzise, dass kein Leser daran vorbeikommt, zu bezweifeln, dass „Kultur & Gespenster“ tatsächlich aus reiner Netzwerklaune heraus entstanden ist, wie die Herausgeber behaupten. Fest steht, das Magazin vollbrachte es von Beginn an, komplizierte, sonderbare oder disparate Sachverhalte ohne unnütze Simplifikation in einen logisch nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen. So wurde die Zeitschrift vor einem Jahr im Zuge der LeadAwards mit der Auszeichnung Silber in den Kategorien „Newcomermagazin des Jahres“, „Feature des Jahres“ und „Visualleader des Jahres“ prämiert. Zudem wurden namhafte Magazine auf die Zeitschrift aufmerksam. Beispielsweise die F.A.Z., DIE ZEIT und der Stern heben seither Geist, Intellekt, Sorgfalt und Rhythmusgefühl der Kulturzeitschrift hervor.

Und das Printmagazin ist nicht das einzige vielversprechende Projekt des Textem Verlags. Ungeachtet des Wissens um den eingebildeten Zeitmangel und das Bedürfnis nach Einfachheit unserer Gesellschaft geht Textem durch das Konzept „Kleine Stimmungs-Atlas in Einzelbänden“ ein universalenzyklopädisches Unterfangen mit offenem Ausgang an und versucht das Ende des Oberflächenwissens durch heitere Erkenntnis einzuleiten. So befassen sich besagte kleine Essay-Bändchen beispielsweise mit Begriffen wie Angst, Albernheit, Zeit sowie Mode und verzichten absichtlich auf kurze Merksätze und –kästchen zur anspruchslosen „Definition“ vieldeutiger Phänomene. Anders als viele andere Verlage setzt sich Textem damit wirklich für Kreativität, Kunst und Bildung ein, selbst wenn das bedeutet, auf die Lukrativität des Mainstreams verzichten zu müssen.

Weitere Informationen findet ihr auf der Textem Verlagsseite.

Buchbesprechung.de 17. 1. 2011