Kaffeemühle statt Schädeldecke

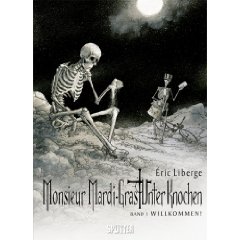

Da sitzt der aufs bloße Skelett reduzierte Kartograf Victor Tourtelle (der bereits auf dem Cover eine makabere Parodie auf die klassische Hamlet-Pose gibt) und stellt resigniert fest: „Ich bin tot. Tot und im Gefängnis.“ Tatsächlich stimmt beides, nur fällt die Entscheidung schwer, welches Gefängnis das absurdere sein soll: diese bar aller religiöser Paradiesverheißungen grau-schwarze Steppe, auf der alle Verstorbenen gezwungen sind, als karge Knochengerippe ihr ewiges Dasein einzurichten, oder ihr kafkaesker Versuch aus der Erinnerung an das Diesseits ein ihm ebenbürtiges Jenseits zu erschaffen und zwar mit all seinen aus der diesseitigen Vorhut bekannten Zwängen, Pflichten und Sanktionen: Bürokratie, Arbeit, Gefängnis?

Doch um das herauszufinden, gönnt Zeichner und Szenarist Liberge seinem Protagonisten Zeit zur Besinnung in der wüstenartigen Einöde, die einzig, so scheint es, vom Mond erhellt wird. Der Tod, so viel ist sicher, kam mit dem Spielzeugauto seines Sohnes daher, auf dem er prompt ausrutschte und sich das Genick brach. Der Rest ist nun ewig andauernde Langeweile, die es fürs Erste alleine zu ertragen gilt (und es zeugt von Liberges sparsamen, aber sehr schwarzhumorigen Witz, wenn er Victor in lediglich einer Panelsequenz eine ganze Kleinstadt im Sand modellieren lässt). Nachdem ihn dort ein Postbote aufsucht, registriert – fortan lautet sein Name nur noch Aschermittwoch, nach seinem Todestag – und gütigerweise in die nächstliegende Karikatur einer Stadt mitnimmt, offenbart sich das Ausmaß der gesamten Misere, die sich Leben nach dem Tod schimpft: Tausende Skelette tummeln sich in den Gebäudeschluchten, die sich aus vielfältigen architektonischen Stilen zusammensetzen, folgen stoisch einem Plan oder einer Aufgabe, die sich dem Neuling Victor nicht erschließen will. Als Kaffeeersatz gibt es Quecksilber, und das wichtigste Tauschgut sind die letzten Knochen am, nun ja, Leib.

Das Setting erinnert nicht von ungefähr an Kafkas „Schloss“, überträgt es doch Ks Sinnsuche in einem völlig undurchschaubaren und abweisenden Systemgeflecht direkt ins Jenseits. Welchen Stellenwert dann eigentlich das Vorspiel Leben einnimmt, möchte man da lieber gar nicht wissen. Schlimmer noch wiegt, dass ein Prozess der Individuation eigentlich nur über die Beschädigung erzielt werden kann: Wie beeindruckend und detailreich Liberges Federstrich auch sein mag, die Zuordnung der Charaktere wird erst so richtig durch ihr physisches Manko vereinfacht. Schon bald besitzt Victor statt seiner Schädeldecke eine Kaffeemühle, wie auch die restlichen Figuren vornehmlich durch ihre Metallscharniere zusammengehalten werden. Der weitere Verlauf dieses ersten von insgesamt vier Bänden deutet auf eine veritable Thriller-Erzählung hin. Denn eine Sekte will sich Victors kartografischer Kenntnisse bedienen, um endlich auch die Grenzen dieses jenseitigen Kosmos zu erforschen. Angesichts der bürokratischen Verwaltung des dortigen Lebens will man es ihnen auch nicht verdenken, denn die Verhältnisse erweisen sich als ebenso naturhaft wie bereits zu Lebzeiten. Das ist schließlich die düstere Paradoxie dieser sarkastischen Allegorie der menschlichen Zurichtung: Sie ist ihre ständige Reflexion samt des Lebenssinns in einer zumindest farbenfroheren Gegenwart, aber die scheint sich im Vergleich zur hier gebotenen Ewigkeit nur durch die Verfügbarkeit von Haut und Waren als die beste aller Welten zu erweisen.

Sven Jachmann

Eric Liberge – Monsieur Mardi Gras. Unter Knochen Bd.1 (wird fortgesetzt), 64 Seiten, Splitter 2008, 13,80 EUR

Splitter Verlag: www.splitter-verlag.de/product_info.php